簡介

三長負責”大索貌閱“具體事宜

三長負責”大索貌閱“具體事宜大索貌閱:為加強對人民的控制,585年隋朝下令在中國整頓戶籍,要求各州縣按照戶籍上註明的年齡大小,逐戶進行核對,此既大索貌閱。按戶籍上登記的年齡和本人體貌核對,檢查是否謊報年齡,詐老詐小。如有不實,保長等要辦罪。通過檢查,大量隱漏戶口被查出,增加了政府控制的人口和賦稅收入。

有力地加強了戶口的管理。大索的目的在於搜括隱匿人口,而貌閱目的則在於責令官員親自當面檢查年貌形狀,以便查出那些已達成丁之歲,而用詐老、詐小的辦法逃避承擔賦役的人。唐代繼承隋法,把貌閱加以完善及制度化。唐代貌閱首先是通過貌閱百姓形狀,以定其所報的黃、小、中、丁、老是否屬實。

歷史

公元581年,楊堅取得帝位,為隋文帝,年號開皇。開皇初年,隋朝戶口僅380萬戶,到大業五年(607年)增加到890萬戶。在不到30年的時間裡,戶口激增了一倍有餘。之所以出現這種情況,主要原因在於隋文帝採取了“大索貌閱”影響深遠的政策。

自南北朝以來,戶口隱漏日趨嚴重,國家所能直接掌握的勞動力減少,而地方豪強地主占有的人口增多,嚴重削弱了中央政府的力量。如在北方,由於規定未婚只繳半租,有的地方戶籍上都不見有妻子的登錄。有的豪強大族,一戶之內有數十家,人數多達數萬,國家賦稅收入因此而銳減。

大索貌閱即是嚴密清查戶口的一項措施。開皇五年,隋文帝下令在全國各州縣大索貌閱,核點戶口。所謂“大索”就是清點戶口,並登記姓名、出生年月和相貌;所謂“貌閱”,則是將百姓與戶籍上描述的外貌一一核對。

隋文帝規定,凡出現戶口不實的情況,地方官吏里正、保長、黨長要被處以流刑。同時又規定,凡堂兄弟以下親屬同族而居的,必須分立戶口。此次檢查新增戶口164萬多,大大增加了國家的財政收入,壯大了隋朝的國力。

定義

“大索貌閱”是隋朝推行的一系列政治經濟改革中一項用以整頓戶籍和賦役的措施。 為了查實應納稅和負擔徭役的人口,隋政府下令州縣官吏大規模地檢查戶口,叫做“大索貌閱”。即按戶籍上登記的年齡和本人體貌核對,檢查是否謊報年齡,詐老詐小。如有不實,保長等要辦罪。通過檢查,大量隱漏戶口被查出,增加了政府控制的人口和賦稅收入。隋唐檢括戶口的措施。隋初,農民隱漏戶口、詐老詐小的現象極為嚴重,直接影響到國家財政收入和對勞動力的控制。

內容

大索貌閱的內容,則是要貌定百姓的三疾狀況。“三疾”按病殘程度區分:部分喪失勞動力者為殘疾;全部喪失勞動力者為廢疾;不僅全部喪失勞動力而且喪失生活自理能力者為篤疾。據此,為免除 (或部分免除)賦役負擔 ,或享受給侍丁待遇提供依據。隋代定戶等時三黨五黨共為一團,唐代貌閱亦按地區分成團。故貌閱百姓亦稱團貌。封建國家通過團貌嚴格控制人民,尤其是賦役的主要承擔者——丁口,為鞏固封建統治,維護封建法治提供了保證。

特點

大索貌閱,就是根據相貌來檢查戶口,是不是隱瞞了,或者報了虛假年齡。輸籍定樣則是在第一個的基礎上確定戶口數,編制“定簿”,以此為依據來收取賦稅。

這樣,既增加了收入,也防止地方豪強和官僚勾結,營私舞弊。同時,從豪強手裡將原來依附的人口解放出來,也有利於增加國家的勞動力,調動他們的生產積極性。農民的賦稅包括租、調和力役幾種,在隋朝,對年齡有明確的規定:三歲以下的男孩和女孩都叫做黃,四歲到十歲的叫做小,十一到十七叫中,十八到六十叫丁,六十以上叫老。

作用

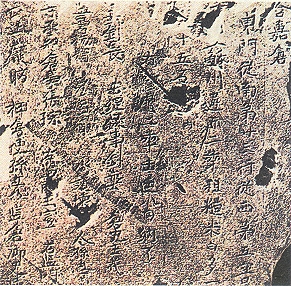

“大索貌閱”時期的“天下糧倉”磚刻銘文

“大索貌閱”時期的“天下糧倉”磚刻銘文隋文帝楊堅推行均田制,整頓戶籍。實行了“大索貌閱法”要求官吏經常檢查人口,根據相貌來檢查戶口,使編戶大增。和實行“輸籍定樣”在第一個的基礎上確定戶口數,編制“定簿”,以此為依據來收取賦稅。

開皇三年,清理出陰漏丁男44.3萬人總計164.15萬口。高祖令州縣大索貌閱,戶口不實者,正長遠配,而又開相糾之科。大功已下,兼令析籍,各為戶頭,以防容隱。於是計帳進四十四萬三千丁,新附一百六十四萬一千五百口。”

這些舉措防止地方豪強和官僚勾結,營私舞弊。將從豪強手裡依附的人口解放出來,增加了國家的勞動力,調動貧苦農民的生產積極性。使國家掌管的納稅人丁數量大增。

與輸籍定樣

“大索貌閱”民族交流的實證:隋唐點心

“大索貌閱”民族交流的實證:隋唐點心根據宰相高熲 的建議,實行了“輸籍之法”。即由國家制定“輸籍定樣”(劃分戶等的標準),發到各州縣,每年正月五日,縣令派人到農村,依定樣劃分戶等,作為徵調賦稅、 力役的依據。由於國家規定的賦稅、力役數量低於豪強地主對佃農的剝削量,許多原來依附豪強地主的農民紛紛脫離地主,向宮府申報戶口,納稅服役,成為國家的 編戶。

即規定每年正月五日,由縣令集合里正、鄉長、黨長輸籍定樣,決定每戶的征課。自此以後,賦役根據人口狀況由政府統一決定,地方官吏要在這上面作文章就很困難了。

封建國家和地方豪強之間在對人口的控制方面存在著尖銳的矛盾。隋朝政府積極實行“大索貌閱”和“輸籍定樣”的措施,從豪強士族手中把大批戶口收歸政府控制,打擊了大地主階級的兼併勢力,加強了中央集權國家的力量。

意義

對隋代“大索貌閱”時限的考證,正是紮實精深的史料考證,奠定了這部人口史巨著的堅實的基礎。 對於世界人口研究與世界人口史研究,都有著舉足輕重的意義。

影響

隋文帝將北朝的均田和租調製略作改動,推行到全國。接著,在全國範圍內實行了大規模的“刮戶運動”,“大索貌閱”,挨家挨戶地檢查戶口,不遺漏一人。為了更好地配合“刮戶”,還根據高熲的提議,實行“輸籍之法”,即由政府提前定好賦稅徭役數目(低於地主所收的稅役)及早頒布天下,使豪強地主的附屬戶看到作國家的編民更好,自動脫離豪強地主,成為國家的納稅戶。這些措施不僅僅為了增加國家賦稅收入,還打擊了豪強地主,加強了中央集權,同時減輕了民眾的賦稅負擔,可謂一舉三得。此外,隋文帝還統一了南北的度量衡和貨幣。