簡介

發生於台灣清領時期雍正年間的該事件,持續長達一年。事件過後不僅漢人與平埔各族群間傷亡慘重,也讓清廷於平埔各族境內加強駐兵,加強控制平埔族群。此“番亂”名稱,來自福建提督許良彬奏摺所稱;復以領導人為林武力,又被稱為“林武力之亂”。事件經過

大甲西社番亂

大甲西社番亂1732年5月負責征討大甲西社“亂”事的福建分巡台灣道倪象愷的劉姓表親為求立功,竟將大肚社(在今台中縣大肚鄉)五名前來幫助官府運糧的“良番”(歸順清廷的台灣少數民族)扣押,謊稱這五人是大甲西社的“作亂生番”(沒有歸順清廷的台灣少數民族)。此事引起已歸順清朝的台灣少數民族的不滿,群涌彰化縣城理論抗議;縣令隨意敷衍了事,引起大肚社原住少數民族大為不滿,於是聯合南大肚社、沙轆社(在今台中縣沙鹿)、牛罵頭社(在今台中縣清水)、朴子籬社(今台中東勢),吞霄社(今苗栗通霄)、阿里史社(今台中潭子)等十餘社的平埔族群的少數民族約兩千多人圍攻彰化縣治,焚燒附近數十里民房,漢族百姓驚荒奔逃。

事件擴大後,其他各社如蓬山社(今大甲)、貓羅社(今彰化縣芬園鄉)、岸里社(今台中縣神岡)、水裡(今台中龍井)、阿束社(今彰化市香山)等少數民族也起而回響。至此大安溪到大甲溪之間,原屬於大肚王國領域內的山谷平原都陷入動盪之中。這是清領時期平埔族群武力反抗事件中規模最大的一次,當時彰化縣(今台中縣、彰化縣)境內平埔族各社幾乎都參加了這一抗清行動。

鎮壓

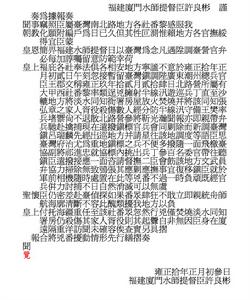

大甲西社番亂檔案

大甲西社番亂檔案事件後,清廷改大甲西社為“德化社”、牛罵頭社為“感恩社”、沙轆社為“遷善社”、貓盂社為“興隆社”,並且建了一個“鎮番亭”於彰化東郊的瞭望山(即八卦山),並改山名為“定軍山”。