地形地貌

大溝鎮屬丘陵、平原地區。以江台公路為界,北部必丘陵區,有三寶山、崖鷹山和渡頭山。南部屬濱海平原區,海岸線長12.7公里.境內蘊藏有品位較高的花崗岩,含量較高的矽砂、石英石和高嶺土。鎮內有三丫、壽長河匯流入南海。 |

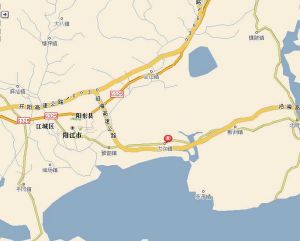

| 大溝鎮地形 |

歷史沿革

清代,大溝鎮屬長樂鄉喬馬都喬馬三、四圖。民國時期屬第二區,大溝圩在清末、民國初期較為興盛,是陽江四大集鎮(織簧、那篤、大溝、北慣)之一,建國初仍屬第二區。1953年分小鄉,1956年12月並大溝鄉,改稱大溝區。1957年2月撤區分大溝、盧海、雅八鄉。1958年5月三鄉合併稱大溝鄉,同年11月併入海陸人民公社,12月改稱大溝人民公社。1961年5月改稱區,轄大溝、雅韶、新洲、三山四個公社。1963年2月撤區,與雅韶人民公社並為大溝人民公社。1979年3月又分出雅韶人民公社。1983年2月撤區稱大溝鎮。1988年2月,陽江縣撤縣建市,大溝鎮為陽東縣(區)所轄。 |

| 大溝鎮 |

交通網路

大溝鎮陸中距縣城17公里,距市區20公里,省道江台公路、廣東西部沿海高速公路自西向東縱貫全境,縣道三北公路橫穿該鎮,水路可從壽長河通沿海各處港口。全鎮實現村村通汽車,鎮通行政村公路硬底化工程全面實施。城鎮設施:大溝鎮背山面海,自然環境保護良好,城鎮建設不斷宣判,全鎮農村通電、通郵、通公路、通電話,信息網路實現光纖化,有線電視覆蓋到了部分村委會,自來水供水工程正在建設當中,竣工後可滿足生產生活用水。自然資源

大溝鎮

大溝鎮農業資源

西洋菜

西洋菜產業特色

抓水果流通 促農民增收

荔枝大紅季節,陽東縣大溝鎮及早布置、及早落實有關措施,做好荔枝的後期管理和流通服務工作,確保荔枝豐收、農民增收。一是組織好有關技術部門對果農進行技術指導,確保荔枝產量和質量穩定。二是召集有關水果大戶座談,商討水果流通大計,擴展銷售途徑。三是加大對外宣傳、推介力度,開展豐富多彩的促銷聯誼活動,發揮該鎮荔枝生產的品牌效應、規模效應。四是在全鎮內設定多個收購服務網點,全面鋪開荔枝收購熱潮。據估計,2004年該鎮荔枝投產面積達2.6萬畝,總產量達8000噸。

抽水機

抽水機大溝鎮長期以來農田用水一直是個“老大難”問題,特別是春季持續乾旱的季節,農田因缺水灌溉而荒蕪的情況尤為嚴重。去冬今春以來,大溝鎮由於降雨量稀少,加上現有水庫儲水量不足,目前已造成1.1萬多畝水田無水灌溉,占全鎮水田面積的45%。面對嚴峻的乾旱形勢,大溝鎮委鎮政府為徹底解決好農田用水問題,促進當地農業生產發展,總結了多年來的抗旱經驗教訓,進行了深入的調查研究,結合當地的自然地理條件,在受旱最嚴重的沙岡、高洞、那金等村季會投入抗旱資金15萬元打造了60口深層井抽水灌溉農田,解決了當地2000多畝水田的灌溉用水,取得了令人滿意的效果。打造一口深層的造價約2500元,可灌溉農田20畝,配備1000瓦的抽水機完成1畝水田灌溉任務最大用電量約8千瓦時,需電費2.4元,成本低效率高。為進一步推廣這種成功的經驗,進一步改善大溝的農業生產環境,大溝鎮規劃今年在全鎮範圍內投入132萬元,打造528口深層井,徹底解決10560畝易受乾旱天氣威脅的農田灌溉用水,破解大溝農田用水“老大難”問題。

名勝古蹟

第一寺

第一寺坐落於大溝鎮西南方1.5公里的地方。本地方流傳洪武13年(1381年)有南華高僧慧行雲遊至該地,確認該地風水極佳,集資建成“鎮海寺”。“鎮海寺”面對成頃碧波,驚濤拍岸,後有天然古垃數畝接“鎮海山”,地勢雄偉。明成祖10年(1443年),成祖國師道衍和尚雲遊至“鎮海寺”,寫下“遙臨碧海三千界,高踞紅塵第一山”的名聯並刻于山寺正門前。從此此寺更名為“第一山等”,滄海桑田,“第一寺”雖風雨飄搖,但磚牆完好。

國帶井

國帶井,在大溝鎮三丫村前1500米處。這口玉帶水井,地處海邊,井圓形,直徑1.6米,深2.5米。井水清甜津芳,而且還有奇特之處,即潮漲時,海水沒頂,退潮時即去汲水,井水也毫無鹹味,清甜如舊。民國14年版《陽江志》記載云:“澹泉在城東南16里三丫港滷水旁,一泓清澹,即海潮淹過其味不改。”國帶古井,水已枯竭,井裡泥沙淤塞,長滿雜草,成為荒地一塊,僅存枯井痕跡。據當地人相傳,南宋末年,陸秀天背宋帝.在崖山蹈海後,身上玉帶漂流至三丫港沙灘該井旁。故名國帶井。

華洞文筆塔

位於大溝華洞村南面150米處,孤立於野外河岸上,是一座磚砌的塔。現殘存三層,高8米,塔身呈八角形,每層各面設有視窗,有明顯收斂於頂的形跡,層隔之間用瓦筒、瓦板蓋成疊澀短檐圍繞,塔基每邊長2.2米,底層開有一門,現已殘破不堪。是地震及人為所致。

海朗城遺址

海朗城遺址地處大溝鎮西南二公里之海頭村鎮海山。為南為新屋村,村前隔沙灘是南海,西北靠山。這座城,以山為屏障,沿著山的自然地勢,從山頂而下盤鏇圍築而成,城牆為夯土結構,是一座略呈橢圓形的防禦所城。這座防禦性古代所城,是明洪武二十七年(1394年)防禦所指揮花茂壽辰請建立。城周長2200米,東南直徑700米,西北長540米有四個門樓,高4.66米。萬曆三十年(1602年)海防同知徐麟建望敵樓一座。崇禎二年(1629年)設海朗炮台其上。海朗城廢於清乾隆初年。海朗城遺址狀況,因歷史文獻資料沒有翔實記載,城內布局不甚清楚。但從荒廢的遺址中依稀可見城廓遺蹟。現存部分城牆較為完整,偏西地面趨高,東面仍有三米高的外牆,城外護城河遺存痕跡可見。在荒廢的城內,部分已為後人墾荒種植。露在地面的是帶紅青色的磚瓦碎片,應是當時建築城址的原料,還有黃釉、青花陶瓷碗碟碎片,山頂上還存豎著三塊大石,每石距離相等排開,“鎮海山”三個大字,分別刻於其上,至今遠眺清晰可見,這座地處沿海的防禦所城,確具有重要戰略地位。

碑石

“鎮海山”題字石刻,在大溝鎮海頭管理區新屋村東北500米的鎮海山上,是明洪武二十七年(1394)所建的海朗守御所城的遺址。鎮海山上豎立著三塊相排並立的大石,“鎮”“海”“山”三字分刻於三塊石的南壁,一石一字,為楷書陰刻,每字徑150厘米。

鬼寨山遺址

位於大溝鎮華洞村東900米的鬼寨山上。東面是蘆山村,南南是海,北近大板石嶺,遺址離平地高出20米。遺址地面流失較大,從西南半坡玉崗頂發現遺物,分布面積約20平方米,採集有鑽孔石器二件,無肩石錛二件,夾沙粗陶片20件。

鄉鎮名人

馮學爭

馮學爭1947年生,廣東省陽江市陽東縣大溝鎮三丫村人。當過農民、漁民、鹽工、民辦教師。1983年起先後任縣文化館創作員、小報主編、副館長、縣文聯常務副主席、市文化局創作室主任、市作家協會主席、市文聯常務副主席兼秘書長。系中國作家協會會員、民間文藝家協會會員、民眾文化學會、新故事學會、通俗文藝研究會、通俗文學學會、通俗小說研究會會員、中華炎黃文化研究會特約作家;廣東省文聯委員、作家、戲劇家、曲藝家、民間文藝家協會理事;廣東散文詩學會副秘書,民眾文化學會理事,楹聯學會、民俗學會、民俗文化學會、文化傳播學會會員;廣東省政協委員、陽江市政協常委。主編陽江市《民間文學三套集成》,被中國藝術科學規劃領導小組評為國家重點研究項目先進工作者;獲廣東省“優秀中青年文藝家”稱號、陽江市“優秀作家”稱號,多次獲省市優秀工作者獎勵。

獲獎民歌

陳日正(大溝鎮)

人圖富裕國圖強,夫婦同心萬事昌;

只有生男非是福,若無育女更遭殃。

成堆光棍難求偶,打爛銅鑼覓“舊娘”;

關愛女孩天大事,人人同樂福無疆。

李清風(大溝鎮)

吾兒寡佬寡定都,自家收席自家鋪;

問句枕頭問句席,還有成雙日子無。

怪我當初嬲女性,果時暗自發牢騷;

奉勸今人聽黨話,誠心育女策為高。