凡例

擷芳主人的作品-大明衣冠

擷芳主人的作品-大明衣冠二、引用典籍原文未予特別註明,並根據需要有所增刪,繁簡體未予改動,僅作參考。

三、參考形象資料為傳世與出土的服飾實物以及明代寫實風格的容像、行樂圖、風俗畫、版畫、壁畫等。

四、明代服飾制度經歷過幾次大的修訂(如洪武、永樂、嘉靖等),基本是以最後修訂所形成的定製為主要參考,對於存疑處皆按一般理解折中繪製,僅作參考,不是絕對標準,文中不再予以特別說明。

詳細內容

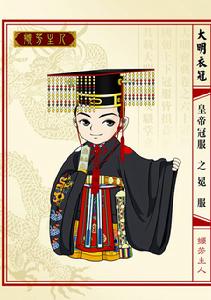

皇帝冕服

皇帝冕服冕:以皁(俗作皂,黑色)紗為之。綖版(冕頂部的方形桐木板)寬一尺二寸,長二尺四寸(永樂三年定)。冠上有覆(覆裱織物),玄表朱里(表為黑素緞,里為紅素緞)。前後各有十二旒(玉珠串),貫五采玉珠十二(每旒五色玉珠十二顆),赤白青黃黑(玉珠五色)相次。綖版下以玉珩(承托綖板的玉條)維冠。玉簪導(簪首為四方形,玉簪自冠左側插入),貫紐(玉簪的插孔),紐與冠武(冠體)並系纓處(穿纓的孔)皆飾以金。朱纓,青纊(kuang懸充耳的絲繩)充耳,綴以玉珠二(充耳兩條,兩邊各一,每條用玉珠兩顆)。

袞服:用十二章(圖案)。

中單:素紗為之,青緣領,織黻文十二(在領緣織黻紋十二)。蔽膝:隨裳色(定陵出土是紅羅蔽膝,今從實物),羅為之。上繡龍一,下繡火三,本色緣,有紃(五彩絛)施於縫中。

大帶:素(白色)表朱里,在腰及垂皆有綼(緣邊),上綼以朱(紅色),下綼以綠,紐約用素組(出土實物用色與記載不同,今從實物用黃)。

革帶:前用玉,其後無玉,以佩綬系而掩之(嘉靖制度,還需考證,今仍按傳統系法,革帶後畫玉)。

圭:白玉為之,長尺二寸,剡(yǎn尖銳)其上,下以黃綺約之。上刻山形四,盛以黃綺囊,藉以黃錦。

大綬:六采--黃、白、赤、玄、縹、綠,纁質。小綬三(這個小綬是指懸掛綬環的織物帶,不是副玉佩的小綬),色同大綬,間施三玉環。

皮弁服:凡朔朢視朝、降詔、降香進表、四夷朝貢朝覲,則服皮弁服。嘉靖間令祭太歲山川等神皆服。

皮弁:用黑紗冒(覆裱)之,前後各十二縫。其中各綴五采玉十二。縫及冠武並貫簪系纓處皆飾以金。玉簪,朱紘纓,玉以赤白青黃黑相次。

玉圭:長如冕服之圭,有脊並雙植文,剡其上,黃綺約其下,及有韜,金龍文。

絳紗袍(全素無紋樣):本色領、褾(袖口)、襈(衣襟側邊)、裾(衣襟底邊)。

紅裳:如冕服內裳制,但不織章數。

中單:以素紗為之,如深衣制,紅領褾襈裾,領織黻文十三。

蔽膝(無紋樣):隨裳色,本色緣,有紃。