概述

形態特徵

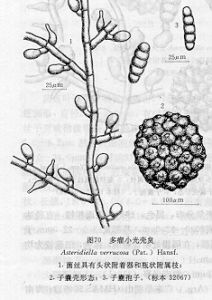

多瘤小光殼炱

多瘤小光殼炱菌落葉的兩面生,大部分葉面生,有時莖枝生,絲絨狀或近殼片狀,稠密,不規則散生,黑色,圓形或多不規則形狀,直徑3.0-5.0mm,或不規則融合。菌絲體相互交結在一起,形成密網狀的菌絲層;菌絲亞直至強烈彎曲,常互生分枝,很少不規則分枝,交角銳角或直角,褐色,隔膜有時融解,通常由長16.0-43.0μm和寬(7.0-)8.0-9.6μm的菌絲細胞組成;頭狀附著器互生或單側生,沒有對生,向前伸展,直或彎曲,長20.0-40.0μm;柄細胞楔形至圓柱形,直或彎,長4.0-16.0μm;頂細胞卵圓形、近球形或矩圓形至橢圓形,全緣或不規則圓角狀,多少變形,14.0-25.0×11.0-19.0μm;瓶狀附屬枝多數著生在一段菌絲上或與頭狀附著器混生,對生或互生,瓶狀,長頸,16.0-35.0×7.0-10.0μm。沒有菌絲剛毛。子囊殼位於菌絲體中央,周圍菌絲呈散射狀,散生至近聚生,黑色,球形或近球形,直徑達270.0μm,表面粗糙,有的輪廓不明顯;表面細胞圓錐狀或乳頭狀突起,高15.0-25.0μm,基部寬14.0-24.0μm。子囊孢子矩圓形至近橢圓形,兩端鈍圓,有4個隔膜,在隔膜處縊縮或輕微縊縮,棕色,39.0-50.0×16.0-19.0×12.0-15.0μm。

中國分布

牛耳楓DaphniphyllumcalycinumBenth.:廣東陽春(30385),和平(30384),始興30382,30383),河源(30386),封開(32173,32174,32175),南崑山(32067,32068),紫金(30387);雲南勐臘(31535)。

虎皮楠DaphniphyllumglaucescensBl.:廣東南崑山(30080,30081)。

脈葉虎皮楠DaphniphyllumpaxianumRosenth.:海南陵水(30381)。

多瘤小光殼炱

多瘤小光殼炱假輪葉虎皮楠DaphniphyllumsubverticillatumMerr.:廣東電白(30388)。

世界分布

模式產地

越南

討論

盤點真菌小煤炱目(二)

| 真菌(fungus;eumycetes)是具有真核和細胞壁的異養生物。種屬很多,已報導的屬達1萬以上,種超過10萬個。其營養體除少數低等類型為單細胞外,大多是由纖細管狀菌絲構成的菌絲體。本期為第二期盤點小煤炱目真菌。 |