名稱出處

夔東十三家名稱,出自清初毛奇齡的《後鑒錄》:崇禎流寇,多與二賊(按指李自成、張獻忠)桐終始。故主名雖多,大抵附二賊以見。……而夔東十三家賊者,徒以全蜀摷(剿)絕,乘間竊發,仍仰借二賊遊魂,或分或合,以極於敗亡。早在崇禎八年(一六三五年)農民軍滎陽大會時,即出現了以高迎祥、張獻忠等為首的十三家七十二營的稱號。

歷史緣起

從緣起上看,夔東十三家是農民起義軍由明末進入清初,民族矛盾空前尖銳形勢下的必然產物。順治二年(1645年),李自成從北京退出後,連續敗於清軍,最後在湖北通山縣九宮山突然遭到地主武裝殺害,他的餘部劉體純、郝永忠、李來亨、袁宗弟等在各地尚有40餘萬人,於順治三年至四年前後,絡繹轉戰、回歸到川鄂邊區興山、歸州、巴東、大寧等縣,實現了各路農民起義軍的大聯合。

戰鬥歷程

戰鬥經過

夔東十三家

夔東十三家川鄂邊區的大聯合,是經過多次戰鬥才實現的。比如順治四年(1647年),李赤心、高必正奉南明王朝之命攻打荊州時達月余,後因清軍增援,寡不敵眾而失利,繼而轉攻大昌之橫嵌,再攻巫山之二磴岩,殺了清廷的知縣,5月渡長江,進入施州衛(恩施),“與土司戰於城南”,移師容美司(鶴峰)。順治五年(1648年)左右又移師於施南司。

同年,頗有作為的南明湖廣總督何騰蛟來到川鄂邊區,他力主聯合農民軍抗清,與李赤心、高必正等將領商討進攻湖南清軍的問題,農民軍踴躍參戰。由於各路軍共同奮戰,收復了湖南的全州、衡州等地,但終因南明內部的不團結,派系紛爭,爭權奪利,以至於順治六年正月湘潭失守,何騰蛟被俘犧牲,李赤心被迫轉戰廣西,不久病死。高必正在湖南失利後,與黨守素、賀錦和李來亨等人於順治八年(1651年)自貴州走四川回到川鄂邊區,高必正在途中不幸被孫可望截殺。

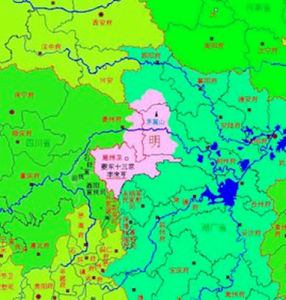

李來亨奮戰脫險,回到巴歸,選定興山、茅麓山為據點,建帥府於七連坪。這時,劉體純、郝永忠等人亦由黔東北回到川鄂邊區。袁宗弟、郝搖旗分駐大昌、房縣;劉體純經巫山轉戰巴東。劉體純駐巴東陳家壩,天保駐巴東江北平陽壩。劉體純素驍勇,有方略,“頗以威信御眾”,因此各路農民軍將領共推他為首領,並願聽他節制,南明將領王光興等人也來匯合,最終建立起以湖北興山縣茅麓山為中心、占有20餘縣、擁兵20餘萬的抗清基地,便是歷史上有名的夔東十三家。

戰鬥結局

康熙元年(1662年)九月,在歷次圍剿失敗之後,清廷組織了規模最大的對夔東十三家的聯合圍剿,由李國英、董學禮、王一正等率部對十三家義軍實行三面夾擊。戰事異常慘烈,十三家起義軍多次反攻,企圖突圍,因清軍封鎖嚴密,皆未成功。到康熙二年冬,夔東十三家的基地日益縮小,處境困難。十二月,劉體純兵敗自縊,郝永忠、袁宗弟被俘殺,許多將領降清。康熙三年初,清廷增調大軍20萬,包圍李來亨部於茅麓山。八月五日,李來亨糧盡矢絕,全家自焚,部眾潰散。至此,堅持鬥爭達31之久,威名赫赫的夔東十三家起義軍宣告失敗。