背景

樂毅

樂毅騎劫寡思少謀而又驕狂自大。樂毅奔趙後,他來到齊國,一反樂毅原來的戰略部署和爭取齊人的正確政策,而施之以殘暴,激起了齊國軍民的強烈反抗。田單設謀誑騙燕軍,在即墨城用火牛陣大破燕軍,殺死騎劫,轉而追殲燕軍到黃河邊上,收復齊國所失之城邑,將燕軍逐出齊境,從莒迎齊襄王(愍王死,襄王立於莒)歸臨淄。

惠王后悔派騎劫代替樂毅,以致軍隊被打敗,將軍被殺死,曾經占領的齊國土地又丟失了,但又怨恨樂毅奔趙、恐怕趙用樂毅乘燕吃了敗仗的時候進攻燕國。於是惠王派人責難樂毅,而且向他道歉說:“先王曾以舉國之兵託付將軍,將軍為燕大敗齊軍,報先王之仇,天下人為之震動,我也時刻記看你的功績。可是剛逢先王去世,我又初立,聽信於左右而誤國。我之所以派騎劫代替將軍,為的是將軍經年累月的暴露於荒郊野外,怕你太辛苦,所以請你回來調息,並想同你共議國事。將軍卻誤聽傳言,和我產生怨隙,棄燕降趙。將軍為自己打算,這樣做是合宜的,可你如何報先王的知遇之恩呢?”於是樂毅慷慨地寫下了著名的《報燕惠王書》,書中針對惠王的無理指責和虛偽粉飾,表明自己對先王的一片忠心,與先王之間的相知相得,駁斥惠王對自己的種種責難、誤解,抒發功敗垂成的憤慨,並以伍子胥“善作者不必善成,善始者不必善終”的歷史教訓申明自己不為昏主效愚忠,不學冤鬼屈死,故而出走的抗爭精神。

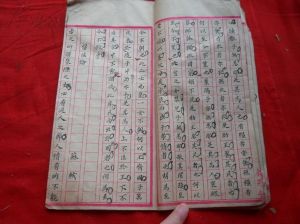

原文

臣不佞,不能奉承王命,以順左右之心,恐抵斧質之罪,傷先王之明,有害足下之義,故遁逃走趙。自負以不肖之罪,故不敢為辭說。今王使人數之以罪,臣恐侍御者不察先王之所以畜幸臣之理,又不白臣之所以事先王之心,故敢以書對。臣聞賢聖之君不以祿私其親,其功多者賞之;不以官隨其愛,其能當者處之。故察能而授官者,成功之君也;論行而結交者,立名之士也。臣竊觀先王之舉也,見有高世之心,故假節於魏,以身得察於燕。先王過舉,擢之賓客之中,立之群臣之上,不謀父兄,以為亞卿。臣竊不自知,自以為奉令承教,可幸無罪,故受令而不辭,先王命之曰:“我有積怨深怒於齊,不量輕弱,而欲以齊為事。”臣曰:“夫齊,霸國之餘業而最勝之遺事也。練於兵甲,習於戰攻。王若欲伐之,必與天下圖之。與天下圖之,莫若結於趙。且又淮北、宋地,楚、魏之所欲也,趙若許而約四國攻之,齊可大破也。”先王以為然,具符節,南使臣於趙。顧反命,起兵擊齊。以天之道,光王之靈,河北之地隨先王而舉之濟上。濟上之軍受命擊齊,大敗齊人。輕卒銳兵,長驅至國。齊王遁而走莒,僅以自免;珠玉財寶車甲珍器盡收入於燕。齊器設於寧台,大呂陳於元英,故鼎反乎曆室,薊丘之植植於汶篁,自五伯以來,功未有及先王者也。先王以為謙於志,故裂地而封之,使得比小國諸侯。臣竊不自知,自以為奉命承教,可幸無罪,是以受命不辭。

臣聞賢聖之君,功立而不廢,故著於春秋;蚤知之士,名成而不毀,故稱於後世。若先王之報怨雪恥,夷萬乘之強國,收八百歲之蓄積,及至棄群臣之日,余教未衰,執政任事之臣,修法令,慎庶孽,施及乎萌隸,皆可以教後世。

臣聞之,善作者不必善成,善始者不必善終。昔伍子胥說聽於闔閭,而吳王遠跡至郢;夫差弗是也,賜之鴟夷而浮之江。吳王不寐先論之可以立功,故沉子胥而不悔,子胥不蚤見主之不同量,是以至於入江而不化。

夫免身立功,以明先王之跡,臣之上計也。離毀辱之誹謗,墮先王之名,臣之所大恐也。臨不測之罪,以幸為利,義之所不敢出也。

臣聞古之君子,交絕不出惡聲;忠臣之去也,不潔其名。臣雖不佞,數奉教於君子矣。恐侍御者之親左右之說,而不察疏遠之行,故敢以書報,唯君王之留意焉。

譯文

“我不(夠)聰明,不能聽從先王的教誨,來順應(君王您)左右(官員)的心,害怕犯下受斧質刑的罪,(這樣)就傷害了先王的英明,又傷害了您的道義,所以逃奔到趙國.自己來負起不肖的罪名,因此不敢對(自己的行為)辯解。現在國君您派使者來數說我的罪行,我怕您身邊的人不了解先王之所以容留在下的道理,又不表達清楚我之所以侍奉先王的真心,所以斗膽用書信回答(您)。“我聽說聖賢的君王,不用俸祿私自照顧他的親屬,功勞多的就給他;不將官爵隨便給他所喜愛的人,讓能力相當的人呆在那位子上。所以了解(手下的)能力而授予官職的人,是成功的君王;依據品行而結交的人,是能樹立名望的人士。我憑自己的所學來看,先王的舉措(行為),有高於世事的心志,所以(在下)借著魏王的符節(出使燕國),而使自己在燕國得到(先王的)賞識.先王抬舉(在下),在賓客中提拔我,而(讓我)立身於(他的)群臣之上,(先王)不和父兄商量,就讓我成為亞卿。我自己覺得聽從(先王的)命令接受(先王的)教誨,可以僥倖不犯錯,所以就接受了(先王的)命令沒有推辭.先王命令說: ‘我對齊國有積怨,不(願意)計較(自己實力是否)弱小,就是希望把齊國作為我的軍事目標。’我回答說: ‘齊國,有帝國的遺風,有屢次勝利的戰績,有嫻熟的作戰經驗, (又經常)練習進攻作戰。君王如果想討伐它,就必須用率領天下(各諸侯國)的方法來謀劃。用率領天下(各諸侯國)的方法來謀劃,最直接的辦法莫過於結交趙國.況且(齊國的)淮北、宋地,是楚國、魏國都希望得到的.趙國如果同意盟約,楚國、魏國、宋國都會盡力,四國(加入)攻打它(齊國),可以大破齊國啊.’先王說:‘好。’我便接受(先王的)口令,派我出使南邊的趙國。回國復命,起兵一起攻打齊國。憑藉上天的眷顧,先王的運道,黃河以北的地利,跟著先王一舉而攻占了濟上.(到)濟上的軍隊,接受命令攻打齊國,大勝齊國.輕裝銳利的軍隊,長驅直入來到(齊國的)國都。齊國國王逃跑到莒,僅僅得以自己免遭(滅亡).(齊國的)珠寶玉器等財寶,戰車甲冑珍貴器具,全都收入燕國。大呂鐘擺放在元英宮,原來燕國的鼎放回到曆室宮,齊國的(珍貴)器具擺在寧台上。(燕國國都)薊丘的植物栽到了汶河的竹田中.自從五霸以來,功業沒有及得上先王的。先王覺得切合了他的心愿,認為我沒有挫阻他的命令,所以劃地封賞我,使我得以和小諸侯國相比。

“我聽說賢明的君王,建立了功業不會將它廢棄,所以留名在史冊之中;有遠見的人士,成就了功名不會將它毀壞,所以在後世(民眾中)被稱道。像先王(既)報仇雪恥,(又)平定了具有萬輛戰車的強國,收繳了(齊國經歷了)八百年的積蓄,等到(他)拋棄群臣(去世)的日子,遺留下來的條令詔告後代具有重要的意義,執政擔任事務的臣子,才能遵循法令,使庶出(國王的正妻以外妻妾所生)子順服,(恩澤)施加到百姓頭上,(先王的教誨)全都可以教導後世子孫。

“我聽說善於勞作的人不一定善於成就事業,善於開始的人不一定善於收尾。從前伍子胥說的道理得到闔閭的接受,所以吳王(闔閭)的足跡遠涉到(楚國的國都)郢。(闔閭的兒子吳王)夫差不認可(伍子胥的觀點),賜給他(裝屍體的)皮袋子並(讓他)浮屍江上?所以吳王(夫差)沒有領悟(伍子胥)有遠見的觀點可以建立功業,因此將伍子胥沉屍(江中)而不後悔。伍子胥沒能預見到(不同的)君主有不同的度量,因此(被)沉入江中也不改(他的處世方法)

(所以)避免我自己遭殃保全我的功績,未張顯先王(知人善任)的事跡,是我的上策啊。罹患毀譽受辱的錯誤,損貶先王名聲的事,是哉最擔心的啊。面臨不測的罪行,幫助趙國攻打燕國)來僥倖獲得利益的事,按照道義的標準(我是)不敢去做的。

“我聽說古代的君子,斷絕了交往不說(別人的)壞話,忠臣離去,不表白自己的好名聲。我雖然不聰明, (但)經常受君子的教誨啊。怕您身邊的人聽信左右(臣子)的話,而不能了解(我這個)被疏遠了的人的品行啊。所以斗膽用書信呈報,請君主明察啊。”