建置沿革

春秋、戰國時期地屬衛國清邑。

漢高祖五年(前202年),封陳嬰為堂邑侯,治所在今山東省聊城市堂邑鎮西北二十七里。

漢代分屬清縣、發乾兩縣,屬東郡(治所在今河南濮陽)。

隋開皇六年(586年),分清縣、發乾兩縣地,置山東堂邑縣(治在今山東省聊城市堂邑鎮西北5公里千戶營村),屬毛州。

隋大業三年(607年),改魏州為武陽郡(治貴鄉,今河北省邯鄲市大名東北)。山東堂邑縣改屬武陽郡。

唐武德四年(621年),復屬毛州。

唐貞觀元年(627年),廢毛州,堂邑縣改屬河北道博州。

宋熙寧初(1068年),河決,堂邑城毀,東徙5公里遷於今址(即今山東省聊城市堂邑鎮),仍屬河北道博州。

金代,堂邑縣隸屬山東西路博州。

元代,為山東宣慰司東昌路總管府屬地。

明、清時期,為山東東昌府所領。

民國三年(1914年),屬山東省東臨道。

1928年,廢道制,直屬於山東省。

1936年,屬山東省第六區行政督察專員公署。

1942年,山東省堂邑縣第六區劃設為山東省冠堂邊辦事處。

1943年10月,為紀念義丐武訓,山東省堂邑縣更名為山東省武訓縣,山東省冠堂邊辦事處原山東冠縣屬地劃屬山東省武訓縣,冠館路以北及清水一帶劃屬山東省永智縣。

1949年,山東省武訓縣被撤消,山東冠縣原第六區屬地劃歸山東冠縣,山東省武訓縣又恢復原稱謂堂邑縣。

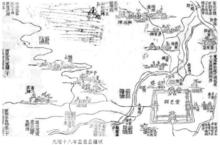

民國初山東省東臨道堂邑縣位置圖

民國初山東省東臨道堂邑縣位置圖1956年4月,山東省堂邑縣建制被撤消。原山東堂邑縣的柳林區、辛集區和溫集區的定遠寨、范王莊、黑周3個鄉劃屬山東冠縣,城關、斗虎屯、梁水鎮、溫集的四個區劃歸山東聊城,堂邑省遂為山東省聊城縣堂邑區駐地,時轄30個鄉。

1958年11月,撤區為山東聊城堂邑公社駐地。

1984年,改為山東聊城市堂邑鎮,屬山東省聊城市。

1997年8月,山東聊城地市合併,設立地級聊城市,屬山東省,原縣級聊城市改置為東昌府區,屬於山東省。堂邑鎮隸屬山東省聊城市東昌府區。

山東堂邑故城

清代東昌府堂邑縣疆域

清代東昌府堂邑縣疆域山東堂邑故城,在山東省堂邑縣西北二十七里,漢陳嬰為堂邑侯即此。隋有堂邑故城,在今縣西一十里,即宋熙寧間水壞者】——《明一統志》

山東堂邑故城,周六里,門四,水門二,明洪武初土築,正德中増堤濬濠,崇禎十年環城共為濠三重。——《大清一統志》

山東堂邑故城,縣西北二十里。古衛邑。《詩》所云望楚與堂者也。隋因置山東堂邑縣。大業末,宇文化及自河北魏縣退保山東聊城,嘗屯兵堂邑,築台於城南。今有化及台遺址。唐天寶十五載,安祿山叛,平原太守顏真卿遣兵合清河、博平之軍,擊賊兵于山東堂邑西南,大破賊兵,遂攻魏郡。梁乾化五年,晉王存勖軍博州,與梁將劉相持,自貝州軍堂邑,周德威攻之,不克。宋熙寧初,城圮於水,因遷今治。其舊城俗謂之千戶營。——《讀史方輿紀要》

山東堂邑城舊在縣西十里,宋熙寧間坏於水,縣令耿幾父始遷今治,建土城,周圍六里單三十步,高一丈八尺。相傳城工甫畢,白雀無萬數翔集,至今呼為“白雀城”雲。明洪武間知縣陳孟隆加築。成化間知縣馬忠增置雉堞二千有奇; 東門曰迓翠,南門曰向明,西門曰通衛,北門曰朝天。……國朝順治十七年知縣申鼎鉉修南北城樓;康熙七年地震,雉堞盡敗,知縣張茂節修築及四門、吊橋。——清光緒《堂邑縣誌》

清光緒十八年東昌府堂邑縣城圖

清光緒十八年東昌府堂邑縣城圖山東堂邑故城:堂邑於586年(隋開皇六年)置縣。治所在今堂邑鎮政府駐地西北5公里處。春秋戰國時期為清邑之地。漢代分屬樂平縣和發乾縣。隋代置縣時沿其西北“漢代堂邑”之名,稱堂邑縣。《元和志》載:漢代堂邑故城,在隋堂邑縣西北13.5公里處。202年(漢高祖五年),封陳嬰為堂邑侯。嬰孫午繼封尚館陶公主(此城為今河北館陶)。宋熙寧初(1013年),河決,山東堂邑城毀,東徙5公里遷於今址。《續山東考古錄》載:宋堂邑縣邵今治,熙寧初徙,故治圮於水也。遷址後,縣令耿幾父主持修建土城。相傳城工甫畢,白雀數萬翔集上空,因呼為“山東白雀城”,即今山東堂邑。

典籍記載

隋書

志第二十五 地理中

兗州

武陽郡,後周魏置魏州。統縣十四

堂邑:開皇六年置。

元和郡縣圖志

卷第十六

河北道

博州

山東堂邑縣,上。二。東至州六十里。本漢清縣、發乾二縣之地,屬東郡。隋開皇六年,於此置堂邑縣,屬屯州,因縣西堂邑故城為名。大業二年,改屬魏州。

武德四年又屬毛州,貞觀元年廢毛州,改屬博州。

樂平故城,本漢清縣,在縣東三十里。《後趙錄》曰:“東海王使征東將軍苟擊汲桑、石勒,勒與相持戰於平原、陽平,為所敗,勒奔樂平。”

堂邑故城,在縣西北二十七里。高帝五年,陳嬰為堂邑侯,嬰孫午繼封,尚館陶公主。

舊唐書

志第十九 地理二

河北道

魏州

館陶 漢縣,隋因之。武德五年,置毛州,割魏州之館陶、冠氏、 堂邑,貝州之臨清、清水。又分置沙丘縣。貞觀元年,廢毛州,省沙丘、清水二縣,以 堂邑屬博州,臨清屬貝州,館陶、冠氏屬魏州

博州

堂邑 漢縣。後魏廢。隋分清陽縣復置。初屬毛州,州廢,屬博州

太平寰宇記

太平寰宇記卷五十四

宋 樂史 撰

河北道三

博州

堂邑縣東六十里舊十五鄉今三鄉本漢清縣發乾二縣地屬東郡隋開皇十六年於此置堂邑縣屬毛州因縣西北有漢堂邑故城為名大業三年改屬魏州唐武德四年又屬毛州貞觀元年廢毛州改屬博州晉改屬為河清縣復舊 廢毛故城漢為縣廢城在縣西南王莽河北去縣十里 樂平故城本漢清縣也在縣東南三十里後趙録曰東海王使征東將軍茍晞撃汲桑石勒與晞相持戰於平原陽平間為晞所敗桑奔馬牧勒奔樂平 堂邑故城在縣西北二十七里髙帝五年陳嬰為堂侯嬰孫午繼封尚舘陶公主

宋史

志第三十九地理二

河北路(舊分東、西兩路,後並為一路。熙寧六年,再分為兩路。)

博州,上,博平郡。

縣四:

聊城,望。 高唐,望。 堂邑,望。博平。緊。熙寧二年,割明靈砦隸北京清平。

金史

脫脫>金史>志第六

地理中

山東西路

博州

堂邑 鎮二回河、侯固。

元史

卷五十八 志第十

地理一

中書省

燕南河北道肅政廉訪司

東昌路

縣六

聊城,(中。倚郭。) 堂邑,(中。)莘縣,(中。宋隸大名府,元割以來屬。)博平,(中。)茌平,(中。)丘縣。(下。本為鎮,隸曲周。至元二年,併入堂邑。二十六年,山東宣慰司言:“丘縣併入堂邑,差稅詞訴相去二百餘里,往復非便。平恩有戶二千七百,升縣為宜。”遂立丘縣,隸東昌。)

大明一統志

卷二十四

明 李賢等 撰

山東布政使司

東昌府

堂邑縣【在府城西四十里本漢發乾清縣地屬東郡隋始於此置堂邑縣屬毛州取縣西北堂邑故城為名大業初改屬武陽郡唐初屬毛州貞觀初屬博州五代晉改為河清縣尋復舊宋因之熙寧初徙治於東十里即今治金元仍舊本朝因之編戶一十七里】

大清一統志

大清一統志卷一百三十二

山東省

東昌府

堂邑縣【在府西四十里東西距三十六里南北距六十四里東至聊城縣界十二里西至冠縣界二十四里南至聊城縣界十四里北至直臨清州界五十里東南至聊城縣界二十五里西南至莘縣界二十五里東北至博縣界三十五里西北至舘陶縣界六十里春秋時齊清邑漢置清發乾二縣皆屬東郡後漢改清縣曰樂平三國魏改屬陽平郡晉因之後魏省發乾入樂平屬東陽平郡北齊俱省隋開皇六年始置堂邑縣屬毛州大業初屬武陽郡唐初仍屬毛州貞觀初改屬博州五代晉改為河清縣尋復曰堂邑宋金因之元屬東昌路明屬東昌府 本朝因之】

讀史方輿紀要

卷三十四 山東五

東昌府

堂邑縣府西四十里。西北至臨清州九十里。漢發乾縣及清縣地,屬東郡。隋開皇六年,置今縣,初屬毛州。大業初,改屬武陽郡。唐初,亦屬毛州。貞觀初,改屬博州。五代晉改為河清縣,尋復舊。今土城周六里,編戶十七里。

![堂邑縣[隋置堂邑縣(舊治今山東省聊城市堂邑鎮)] 堂邑縣[隋置堂邑縣(舊治今山東省聊城市堂邑鎮)]](/img/3/db6/nBnauM3X1UTM1kDN2kDN0ETN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL5QzLwYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)