基礎力學

基礎力學力學是研究物質機械運動規律的科學。自然界物質有多種層次,從宇觀的宇宙體系,巨觀的天體和常規物體,細觀的顆粒、纖維、晶體,到微觀的分子、原子、基本粒子。通常理解的力學以研究天然的或人工的巨觀對象為主。但由於學科的互相滲透,有時也涉及宇觀或細觀甚至微觀各層次中的對象以及有關的規律。

簡介

基礎力學

基礎力學力學又稱經典力學,是研究通常尺寸的物體在受力下的形變,以及速度遠低於光速的運動過程的一門自然科學。力學是物理學、天文學和許多工程學的基礎,機械、建築、太空飛行器和船艦等的合理設計都必須以經典力學為基本依據。

機械運動是物質運動的最基本的形式。機械運動亦即力學運動,是物質在時間、空間中的位置變化,包括移動、轉動、流動、變形、振動、波動、擴散等。而平衡或靜止,則是其中的特殊情況。物質運動的其他形式還有熱運動、電磁運動、原子及其內部的運動和化學運動等。

力是物質間的一種相互作用,機械運動狀態的變化是由這種相互作用引起的。靜止和運動狀態不變,則意味著各作用力在某種意義上的平衡。因此,力學可以說是力和(機械)運動的科學。

力學在漢語中的意思是力的科學。漢語“力”字最初表示的是手臂使勁,後來雖又含有他義,但都同機械或運動沒有直接聯繫。“力學”一詞譯自英語mechanics(源於希臘語μηχανη──機械)。在英語中,mechanics是一個多義詞,既可釋作“力學”,也可釋作“機械學”、“結構”等。在歐洲其他語種中,此詞的語源和語義都與英語相同。漢語中沒有同它對等的多義詞。mechanics在19世紀50年代作為研究力的作用的學科名詞傳入中國時,譯作“重學”,後來改譯作“力學”,一直使用至今。“力學的”和“機械的” 在英語中同為mechanical,而現代漢語中“機械的”又可理解為“刻板的”。這種不同語種中詞義包容範圍的差異,有時引起國際學術交流中的周折。例如機械的(mechanical)自然觀,其實指用力學解釋自然的觀點,而英語mechanist是指機械師,不是指力學家。

分類

基礎力學

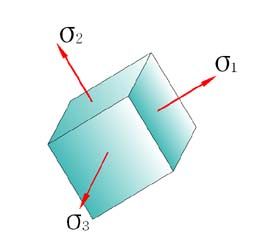

基礎力學力學可粗分為靜力學、運動學和動力學三部分,靜力學研究力的平衡或物體的靜止問題;運動學只考慮物體怎樣運動,不討論它與所受力的關係;動力學討論物體運動和所受力的關係。

力學也可按所研究對象區分為固體力學、流體力學和一般力學三個分支,流體包括液體和氣體;固體力學和流體力學可統稱為連續介質力學,它們通常都採用連續介質的模型。固體力學和流體力學從力學分出後,餘下的部分組成一般力學。

一般力學通常是指以質點、質點系、剛體、剛體系為研究對象的力學,有時還把抽象的動力學系統也作為研究對象。一般力學除了研究離散系統的基本力學規律外,還研究某些與現代工程技術有關的新興學科的理論。

一般力學、固體力學和流體力學這三個主要分支在發展過程中,又因對象或模型的不同出現了一些分支學科和研究領域。屬於一般力學的有理論力學(狹義的)、分析力學、外彈道學、振動理論、剛體動力學、陀螺力學、運動穩定性等;屬於固體力學的有材料力學、結構力學、彈性力學、塑性力學、斷裂力學等;流體力學是由早期的水力學和水動力學這兩個風格迥異的分支匯合而成,現在則有空氣動力學、氣體動力學、多相流體力學、滲流力學、非牛頓流體力學等分支。各分支學科間的交叉結果又產生粘彈性理論、流變學、氣動彈性力學等。

力學也可按研究時所採用的主要手段區分為三個方面:理論分析、實驗研究和數值計算。實驗力學包括實驗應力分析、水動力學實驗和空氣動力實驗等。著重用數值計算手段的計算力學,是廣泛使用電子計算機後才出現的,其中有計算結構力學、計算流體力學等。對一個具體的力學課題或研究項目,往往需要理論、實驗和計算這三方面的相互配合。

力學在工程技術方面的套用結果形成工程力學或套用力學的各種分支,諸如土力學、岩石力學、爆炸力學複合材料力學、工業空氣動力學、環境空氣動力學等。

力學和其他基礎科學的結合也產生一些交又性的分支,最早的是和天文學結合產生的天體力學。在20世紀特別是60年代以來,出現更多的這類交叉分支,其中有物理力學、化學流體動力學、電漿動力學、電流體動力學、磁流體力學、熱彈性力學、理性力學、生物力學、生物流變學、地質力學、地球動力學、地球構造動力學、地球流體力學等。

研究方法

力學研究方法遵循認識論的基本法則:實踐——理論——實踐。

力學家們根據對自然現象的觀察,特別是定量觀測的結果,根據生產過程中積累的經驗和數據,或者根據為特定目的而設計的科學實驗的結果,提煉出量與量之間的定性的或數量的關係。為了使這種關係反映事物的本質,力學家要善於抓住起主要作用的因素,屏棄或暫時屏棄一些次要因素。

力學中把這種過程稱為建立模型。質點、質點系、剛體、彈性固體、粘性流體、連續介質等是各種不同的模型。在模型的基礎上可以運用已知的力學或物理學的規律,以及合適的數學工具,進行理論上的演繹工作,導出新的結論。

依據所得理論建立的模型是否合理,有待於新的觀測、工程實踐或者科學實驗等加以驗證。在理論演繹中,為了使理論具有更高的概括性和更廣泛的適用性,往往採用一些無量綱參數如雷諾數、馬赫數、泊松比等。這些參數既反映物理本質,又是單純的數字,不受尺寸、單位制、工程性質、實驗裝置類型的牽制。

力學研究工作方式是多樣的:有些只是純數學的推理,甚至著眼於理論體系在邏輯上的完善化;有些著重數值方法和近似計算;有些著重實驗技術等等。而更大量的則是著重在運用現有力學知識,解決工程技術中或探索自然界奧秘中提出的具體問題。

現代的力學實驗設備,諸如大型的風洞、水洞,它們的建立和使用本身就是一個綜合性的科學技術項目,需要多工種、多學科的協作。套用研究更需要對套用對象的工藝過程、材料性質、技術關鍵等有清楚的了解。在力學研究中既有細緻的、獨立的分工,又有綜合的、全面的協作。