地理環境中元素遷移

正文

元素及其化合物在地理環境中發生的空間位置移動及由此引起的富集和分散過程。遷移方式 元素在地理環境中的遷移有機械遷移、物理化學遷移和生物遷移3種方式。

機械遷移 根據機械搬運營力又可分為:水的機械遷移作用,氣的機械遷移作用,重力的機械遷移作用。

物理化學遷移 指元素以簡單的離子、絡離子及可溶性分子的形式,在地理環境中通過一系列的物理化學作用(如溶解-沉澱、氧化還原、水解、絡合與螯合、吸附-解吸等)所實現的遷移。物理化學遷移又可分為水遷移和大氣遷移。物理化學遷移是元素在地理環境中遷移的最重要形式。這種遷移的結果決定著元素在地理環境中的存在形式和富集狀況。

生物遷移 指元素通過生物體的吸收、代謝、生長、死亡,以及遷徙等過程所實現的遷移。這是一種非常複雜的遷移形式。某些生物對環境中的元素有選擇吸收和積累作用。生物通過食物鏈對某些元素的積累放大作用是生物遷移的一種重要形式。

遷移特點 元素在地表環境中的遷移不同於在地殼內部的遷移,具有如下特點:

① 地理環境是內能和外能(太陽輻射能)的交鋒地帶,而外能占優勢。由於外能的分布有周期性、地帶性和地區性,所以地理環境中元素的遷移過程具有明顯的周期性、地帶性和地區性。

② 在地理環境中,水以氣態、液態、固態三種狀態存在,而以液態為主。水在大氣圈、岩石圈、水圈之間進行著不斷的遷移循環,因此在地理環境中進行著以淋溶作用和澱積作用為主要內容的元素的水遷移過程。

③ 地理環境是生物有機體活動的場所,進行著以有機質的形成和分解為內容的物質生物循環過程。生物體的化學組成受地理環境條件的控制,而生物體的遺傳性和生物循環本身又給地理環境中元素的遷移以巨大的影響。

④ 在地理環境中具有高低起伏的地貌條件,進行著以化學元素按地貌部位重分配和重組合為中心內容的物質地質循環過程。

⑤ 地理環境是人類生存的場所,進行著人類活動影響下的化學元素的遷移過程。人類對礦產資源的開發、利用,以及由工農業生產活動而引起的環境化學污染均屬這類過程。

影響遷移的因素 元素在地理環境中的遷移受到內部因素和外部因素的制約。

內部因素 指與遷移作用有關的元素的物理化學性質,主要是元素所具有的組成化合物的能力、形成不同電價離子的能力、水解能力、形成絡合物的能力和被膠體吸附的能力等。元素的這些性質與元素的原子構造,特別是核外電子層的構造有密切關係。原子的電負性、離子半徑、電價、離子電位(電價與離子半徑的比值)、化合物的鍵性和溶解度等是影響元素遷移的最主要的物理化學參數。一般說來,共價鍵化合物(如H2S、CH4等)易進行大氣遷移,離子鍵化合物(如NaCl、NA2SO4)等易進行水遷移。低價離子的水遷移能力大於高價離子的遷移能力。如下列離子的水遷移能力順序為:Na >Ca2 >Al3 ;Cl->SO厈>PO婯。由離子半徑差別較大的離子所構成的化合物遷移能力較大,由離子半徑差別較小的離子所構成的化合物遷移能力較小。如Ba2 、Pb2 、Sr2 (離子半徑分別為1.29Å、1.26┱和1.10Å)與SO厈(離子半徑為2.95┱)或 CrO厈(離子半徑為3.00┱)所構成的化合物較難遷移,而Mg2 (離子半徑為0.65Å)與SO厈組成的化合物易於遷移。重金屬離子由於有較高的離子電位,因而具有較強的水解呢力。重金屬離子由於有彼此能量相似的(n-1)d、ns和np等軌道,這些軌道有的本來就是空著的,有的可以經過激發而騰空出來,可以容納配位體所提供的孤對電子,因而易以絡離子的形式進行遷移。

外部因素 主要是環境的酸鹼條件、氧化還原條件、膠體的種類和數量、絡合配位體的數量和性質,以及區域自然地理條件等。

環境的酸鹼度對元素遷移有重大影響。大多數金屬在強酸環境中形成易溶性化合物,有較高的遷移能力,而在中性環境中則形成難溶化合物,難以遷移。酸性環境有利於Ca、Sr、Ba、Ra、Cu、Zn、Cd、Fe2 、Mn2 和Ni2 的遷移。鹼性環境有利於Se、Mo和V5 的遷移。

環境的氧化還原條件對元素遷移也有很大影響。有一些元素在氧化環境中有較高的遷移能力,而另一些元素在還原環境中有較高的遷移能力。如氧化環境有利於Cr、V、S的遷移,還原環境有利於Fe、Mn等的遷移。

環境中的無機膠體有蒙脫石、高嶺石、伊利石等粘土礦物和Si、Al、Fe的水合氧化物,環境中的有機膠體主要是腐殖質物質。膠體由於有巨大的比表面,帶有負電荷,可以強烈地吸附許多金屬陽離子。當環境中有大量膠體,特別是大量蒙脫石和難溶的胡敏酸時,可以大大地阻止Hg、Sn、Cd、Pb等的遷移。

環境中的無機配位體有Cl-、I-、F-、SO厈、S2-、PO婯等,環境中的有機配位體主要是各種胺基酸和腐殖質類化合物。上述配位體易與許多金屬生成易溶性絡合物。當環境中存在大量無機或有機配位體,特別是有大量Cl-、SO厈和可溶性富啡酸時可以大大促進 Hg、Sn、Cd、Pb等的遷移。

在地理環境中,所有影響元素遷移的外部物理化學條件均受區域自然地理條件(氣候、地形、水文、土壤等)的制約。其中氣候條件對地理環境中元素遷移的影響最為明顯,主要表現濕兩個最重要的氣候因子──熱量與水分之間的配合狀況直接影響著化合物化學變化的強度和速度。如在溫帶和熱帶地區,黃鐵礦和其他硫化物很易為含游離氧的水所氧化,而在極地地區,其氧化速度很小,甚至露頭的硫化物長期不被氧化。另外,不同區域的土壤和水體具有不同的酸鹼條件和氧化還原條件,具有不同種類和數量的膠體和配位體。

遷移能力 包括化學元素在地理環境中的水遷移能力和生物遷移能力。

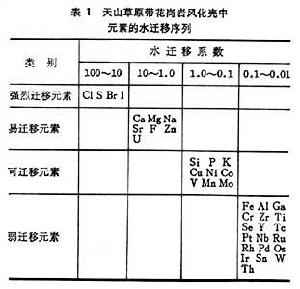

水遷移能力 各種化學元素在地理環境中的水遷移能力相差非常懸殊。有些元素的遷移能力很強,有些元素的遷移能力很小,有些元素幾乎不遷移。

用化學元素的水遷移係數可表示元素的水遷移能力,計算公式為:

地理環境中元素遷移

地理環境中元素遷移

在進行實際計算時,所選用的nX值往往不是x元素在某種土壤中的含量,而是 x元素在岩石圈中的平均含量,因為某種植物的化學組成並不決定於其現在所生長的基質,而是決定於該植物在種的形成過程中曾賴以生長的各種不同基質的平均狀況,即現代某種植物的化學組成反映了該種植物好些世代以來所生長的土壤或母質的平均組成。

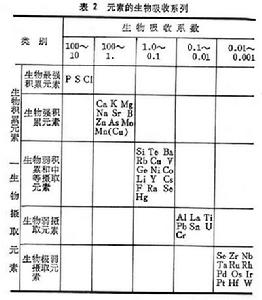

佩列爾曼根據各種元素AX值的大小,把所有被生物吸收的元素分為兩大類5組,AX> 1者為生物積累元素,AX<1者為生物攝取元素(表2)。

地理環境中元素遷移

地理環境中元素遷移從元素遷移的角度看,農作物的生產過程是元素在景觀中進行生物循環的一個環節。農業生產活動的全部目的就在於儘可能地加速和擴大這一過程,以獲得高額穩定的產量。為此必須創造適合於農作物生長的最良好環境。

近代產生的地球化學找礦法在很多方面與元素在地理環境中的遷移有關。根據風化產物、土壤、沉積物、植物和天然水中元素的異常含量(分散量)就可以判明是否有礦體存在。另外,研究元素在地理環撼中的遷移有助於查明各種表生礦床的成礦規律。

研究污染物質在地理環境中的遷移轉化規律,有助於評價環境質量,預測環境質量變化的趨勢和了解自然界對污染物質的淨化能力,有助於制定環境標準和制定改造已被污染的環境的對策與措施。