物質地質循環

正文

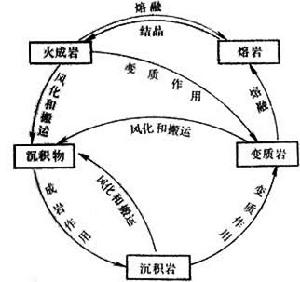

岩石在地表條件下,經過物理、化學和生物的作用,發生岩石的崩碎和分解。岩石受地表物理因素(如溫度、水及風等)的作用,發生的機械破碎過程,進而受水及空氣中的O2和CO2等的作用,使其化學組成發生變化,以後綠色植物及微生物定居其上,進行生物風化,並進一步加速物理風化及化學風化。風化產物(包括可溶的及不溶的顆粒物質)隨水、風等介質搬運、遷移、匯入湖泊或海洋,逐漸沉積,經過長期的地質變化,形成沉積岩,以後經過變質作用,形成變質岩及塊狀結晶岩。地質循環是一種經歷若干地質歷史時期,遍及整個地球的自然過程。人類的活動在局部地區可以加速和延緩地質循環的速度,但不能改變它的方向。在現代,地質循環的速度和強度在寒帶及極地地區較弱,而在熱帶及亞熱帶地區強度較大。

物質地質循環是物質生物循環的基礎。在成土過程中,這兩種循環過程是互相滲透、不可分割的,並且同時同地進行。然而方向恰好相反,地質循環使營養元素不斷從土壤中淋失,而生物循環則累積一系列生物必需的營養元素。

研究地質循環可闡明成礦規律,為找礦服務。地表岩石風化後,風化產物在搬運、沉積過程中,由於元素及其化合物的富集和分散,而形成許多有開採價值的礦床。礦床附近形成的分散暈和分散流是地球化學找礦的重要指標。