基本信息

中文名稱:地下徑流

地下徑流

地下徑流英文名稱:groundwaterrunoff

定義:滲入地下成為地下水,並以泉水或滲透水的形式泄入河道的那部分降水。

所屬學科:水利科技(一級學科);水文、水資源(二級學科);陸地水文學(水利)(三級學科)

地下徑流

地下徑流簡介

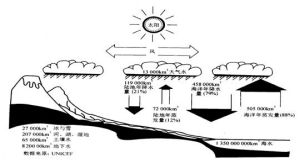

大氣降水形成的,並通過流域內不同路徑進入河流、湖泊或海洋的水流。習慣上也表示一定時段內通過河流某一斷面的水量,即徑流量。按降水形態分為降雨徑流和融雪徑流。按形成及流經路徑分為生成於地面、沿地面流動的地面徑流;在土壤中形成並沿土壤表層相對不透水層界面流動的表層流,也稱壤中流;形成地下水後從水頭高處向水頭低處流動的地下水流。廣義上,徑流還包括固體徑流和化學徑流。徑流是引起河流、湖泊、地下水等水體水情變化的直接因素。其形成過程是一個從降水到水流匯集於流域出口斷面的整個過程。降雨徑流的形成過程包括降雨、截留、下滲、填窪、流域蒸散發、坡地匯流和河槽匯流等。融雪徑流的形成需要有一定的熱量,使雪轉化為液體。在融雪期間發生降雨,就會形成雨雪混合徑流。影響徑流的因素有降水、氣溫、地形、地質、土壤、植被和人類活動等。

徑流指大氣降水扣除損耗外,從地表和地下向流域出口斷面匯集的水流。

由地下水的補給區向排泄區流動的地下水流。是徑流的一個組成部分。除存在於封閉的地質構造中的埋藏水和潛水面水平的潛水湖以外,地下水都處於不斷的流動過程中。大氣降水降落到地面以後,入滲的水一部分以薄膜水和毛細管懸著水形式蓄存在包氣帶中,使土壤含水量逐漸達到田間持水量,多餘部分則以重力水形式下滲形成飽水帶,這部分水繼續流動,到達地下水面,由水頭高處流向水頭低處,由補給區流向排泄區,成為地下徑流。地下徑流或排出地表形成泉或排入溪溝構成河川徑流的一部分,也有的直接排入海中。

地下徑流

地下徑流分類

按地下水的埋藏條件並考慮地下水的成因和水動力條件,地下徑流可分為淺層地下徑流和深層地下徑流。淺層地下徑流通常指沖積層地下水──潛水所形成的徑流,它在地表以下第一個常年含水層中,補給來源主要是大氣降水和地表水的滲入。深層地下徑流由埋藏在隔水層之間的含水層中的承壓水所形成。地下水承受一定的壓力,在水頭作用下運動。受水文、氣候條件的影響比淺層地下徑流小。一般深層地下徑流變化甚小,在一定條件下,河流得到它的補給。

地下徑流

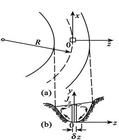

地下徑流在一個大流域內,地下徑流有局部的和區域的。局部地下徑流從河間地帶接受補給,排泄到鄰近河谷,流程短,流速大。區域地下徑流從流域邊緣的山區接受補給,排泄到流域水位最低的河流。流程長,流速低,水交替緩慢,水質較差(見圖)。在一個小流域內,有時地下水流域與地表水流域不完全一致。在石灰岩分布地區,有時地下徑流從一個地表水流域接受補給,而匯入另一個地表水的流域的出口斷面。 地下水在岩土空隙中流動,所受的阻力比地表水流所受的阻力大得多,其流動規律可用達西定律描述。自然界中含水層的滲透係數一般小於100米/日,水力坡度一般也不大於1/100,地下水滲透速度一般僅幾米/日,甚至不到1米/日。因此,地下徑流過程線都很平緩。

參考書目

王大純、張人權、史毅虹編著:《水文地質學基礎》,地質出版社,北京,1980。

《水文學秘供水水文地質學》

《水文學秘供水水文地質學》