基本簡介

土家族撒葉兒嗬

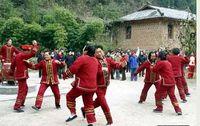

土家族撒葉兒嗬“撒葉兒嗬”即跳喪或“跳喪鼓”。每有老人去世,停靈柩於堂前,親屬鄰里前往弔唁。入夜,眾人“打鼓踏歌”,通宵達旦,以增熱烈氣氛,謂為亡人解寂,慰親屬節哀。跳喪的特點是手腳同邊,舞姿豪放,動作平穩、舒緩,唱詞以歌頌死者生平事跡,歌唱其對子女的撫育以及死者生產勞動方面的內容為主。 “撒葉兒嗬”不僅是一種精彩的歌舞,一種藝術化的風俗或者風俗性的藝術,同時還承載著豐厚的歷史文化信息,蘊涵著深邃的哲學意義。它的聲腔歌調是一種古老的特性三聲腔,這種歌腔僅存於清江迤北長江三峽北岸的興山部分地區,在其他歌種已成絕響,卻在跳喪時原湯原水地保存了下來;它的歷史淵源有文獻記載的至少可以追溯到唐代,而其源頭可以從《巴渝舞》和武王伐紂時的巴人軍陣舞中找到關聯;它的豁達、通脫的生命觀念直逼莊子,非同等閒,而“撒葉兒嗬”具有很高的藝術和學術價值,為清江土家所獨有。

歷史溯源

“撒葉兒嗬”歷史悠久,山寨里有人去世,奔喪者幾人一組,踏著鼓點,和著唱詞,在靈堂上高歌狂舞。它在土家山寨流傳了數千年之久,風格雄壯威猛,充分體現了土家漢子雄渾剛勁、粗獷豪放的個性。 唐樊綽《蠻書》談及土家先民巴人葬儀時寫道:“巴氏祭其祖,擊鼓而祭”,其父母“初喪,擊鼓以道哀,其歌必號,其眾必跳”。清《長樂縣誌》云:“家有親喪,鄉鄰來吊,至夜不去,曰伴亡;於柩旁擊鼓,曰喪鼓;互唱俚歌哀詞,曰喪鼓歌。”

藝術特色

土家族撒葉兒嗬

土家族撒葉兒嗬“撒葉兒嗬”是一種傳統祭祀歌舞,鄉親們聚在孝家堂屋裡的亡者靈柩前,男人載歌載舞,女人們穿戴著鮮亮服飾圍觀助興,這種活動往往通宵達旦的舉行。土家族認為人的生死有如四季變化,是自然而然的,享盡天年的老人辭世是順應自然規律,值得慶賀。如果有老人去世,他們認為這是升天,叫“白喜事”,因此,不論死者是男是女,也不論死者名望高低,鄉鄰都要為死者打一夜喪鼓,以此懷念故人,安慰生者。“人死眾家喪,大伙兒都攏場,一打喪鼓二幫忙”。土家人就這樣用絕妙的歌腔舞態表達自己曠達的生死觀。

表現內容

“撒葉兒嗬”表現的內容主要有先民圖騰、漁獵活動、農事生產、愛情生活、歷史事件等,反映了人們對自己民族的歷史的回憶及其長期形成的道德意識與是非觀念。因土家族世代生活在溪峒縱橫、崇山峻岭的山區,長期越澗過水、攀岩背負的生活習慣和勞動方式,形成了“撒葉兒嗬”獨特的表現風格。 跳舞時先由歌師擊鼓叫歌,舞者隨鼓聲應節起舞,舞蹈形式有24種套路,其動律特點是順拐、屈膝、悠顫,出現6/8拍子帶切分音的節奏律動。不管用什麼節奏,不論多少人參與,舞蹈動作都十分對稱,動作姿態一般都是哈腰、曲膝、八字步、擺胯、繞手,身體按節奏上下或左右顫動,手、腳、胯向同一方向呈順邊運動。

舞步舞姿

“撒葉兒嗬”舞步舞姿,剛勁有力,粗獷豪放。“(《夷水古風》)按摹擬動作形象來分有‘鳳凰展翅’、‘犀牛望月’、‘牛擦癢’、‘狗吃月’、‘燕子含泥’、‘猛虎下山’……最為壯觀的是‘猛虎下山’,舞者跳著跳著,忽然鼓點一變,對舞中的一人猛然跳躍騰空,一掀舞伴,兩人躬身逼視,忽見擊掌撞肘,前縱後躍,一躍一撲,模仿猛虎撲食的動作,口裡還發出一陣陣嘯聲,最後一人被另一人挽著從頭頂上後空翻躍過來,動作形象逼真”。

動作調度

“撒葉兒嗬”動作調度較有規律。以“反胴體”貫穿始終,即:“順邊下沉、晃悠、顫動。”舞者身體在收縮與伸展、推進與拽拉、挺身與曲身、搖擺與晃動、震顫與抖動中展現出美來。第一種調度是,二人面對繞手,再向對方右側上步,交換位置;第二種調度是,二人面對繞手,再向對方右側上步,然後向左轉圈回到自己原來位置;第三種調度是,二人左腳起步,第一步面對面,第二步背對背,第三步面對面,第四步背對背,然後向左轉半圈,成為面對面,這種動作調度在核心舞段中出現較多,其動作為舞者腳掌緊緊貼地,第一拍上步,二三拍顫動,兩腿交錯行進,有點像迪斯科,但其中雙肩相靠、曲膝、彎腰、雙手抱頭、身體抖動部分,又有點像太空舞,很是好看。

模仿對象

“撒葉兒嗬”突出一個“虎”字,即:“模仿老虎相互進退、撞擊、跳躍、鏇轉。”舞者身體在騰空中展現出“虎威”來。其基本動作為:雙方摟肩對跳,你進腿他躬身,一方借勢屁股一蹶,另一方乘勢騰入空中,一躍一跳,很像餓虎撲食,老虎之“威”表現得活靈活現。“撒葉兒嗬”曲牌眾多,結構複雜。 “跳喪”中腳的動作很豐富,樂園、榔坪等地區,習慣將左腳或右腳提起後,向另一隻腳前方點一下再行走,資丘、桃山等地區,習慣將左腿吸起,作為起步的動作,漁峽口的雙龍等地區,行走的第一拍,左腳向左右占擺一次,樂園、榔坪、火燒坪地區,行走時,身體顯得鬆弛,小平步行走,民間藝人稱為“碎米子步”。行走時,像踩在棉花上,隨著音樂節奏顫動,給人以輕盈之感。西南地區,即資丘、桃山、麻池、漁峽口等地,每一行步腳掌緊緊抓地,民間藝人稱為虎步,步伐邁的較大,顯得穩重有力。 舞蹈音樂和唱腔有高腔或平腔之分,鏇律節奏有2/4、4/4、6/8,以6/8為主。

配樂

“撒葉兒嗬”的配樂只有大鼓一種。舞時,“一人持一對木錘擊鼓而歌,二人到堂中踏鼓、接歌、起舞,有時四人交替和穿插對舞,叫作‘走四門’ ……大鼓既是伴奏樂器,又是歌師(擊鼓者)指揮舞蹈、交換曲牌、調整情緒的工具。一鼓多用,敲擊鼓心、鼓邊、鼓邦發現不同音響”。這就使人聯想到“擊鼓進軍”的古戰場景象。舞蹈時,掌鼓者通過鼓心、鼓邊、鼓沿擊出多種富於變化的鼓點,邊擊鼓邊領歌,舞蹈者則“腳跟鼓點鼓跟腳”,和歌而舞,隨著擊鼓者的指揮,不時改變舞姿和節奏。激越時似山風呼嘯,舒緩時如輕舟蕩漾,有張有弛,古老質樸。“撒葉兒嗬”在土家族民間世代相襲,盛傳不衰,浸透著土家人的聰明才智和深厚的民族感情。

歌詞大意

“撒葉兒嗬”歌詞大都是為亡者歌功頌德,並用子孫成就告慰亡靈;安慰孝家節哀順變,繼承先人遺志,再創輝煌。出唱一些英雄事跡;尤其是武將的戰績,如《楊家將》、《薛仁貴征東》等。“演唱分高腔和平腔二種。高腔剛勁高亢,如聲振林木;平腔舒緩流暢,似潺潺流水”。其主鏇律均在於教人化悲痛為力量,振作精神,繼續前進。

“撒葉兒嗬”的觀眾不分男女老幼,但跳舞的演員都有傳統的鐵規:男跳女不跳。俗話說:“女人跳喪,家破人亡。”“跳起來手舞足蹈,亦歌亦舞,體力消耗很大,如遇熱天,還打起赤膊跳,揮汗如雨。

舞蹈特點

“撒葉兒嗬”舞姿剛勁,歌聲激越,舞者為男性猛士,加之戰鼓伴奏,具備了戰事的重要因素,表演起來,具有濃濃的火藥味,說它由戰舞演變而來,不僅有道理,而且有根據。《山海經》記巴人“乾舞,用兵以禳”。這種舞史稱為“武舞”。約在四千年前有之。《華陽國志·巴志》記:“巴師勇銳,歌舞以凌殷人,(殷人)前陡倒戈,故世稱之,武王伐紂,前歌后舞也。”臨喪祭祀,有歌有舞,這就是早期的“撒葉兒嗬”。

傳承現狀

為了守望歷史、弘揚傳統,我州將撒葉兒嗬列為非物質文化遺產名錄實施保護,並將其作為“一縣一品”文化品牌進行傳承與利用,在巴東野三關建立了傳習館,野三關鎮、清太坪鎮組成了數支撒葉兒嗬傳藝隊伍。以音樂家劉啟明為代表的文化人系統記錄,並出版了《清江流域撒葉兒嗬》一書,以州民間藝術大師黃在秀為代表的撒葉兒嗬傳藝班,多次在湘鄂黔渝民間文藝展演舞台上表演,屢次受到觀眾熱烈歡迎。以州民間藝術大師譚學聰為代表的撒葉兒嗬組合,分別走進中央電視台第十二屆、第十三屆青歌賽比賽大廳,在原生態演唱組別中先後榮獲銅獎與金獎,並獲全國電視觀眾最喜愛的歌手稱號。

文化意義

土家族撒葉兒嗬

土家族撒葉兒嗬"跳喪"跳的是一種陽剛美,遠在公元前11世紀的西周時期,其先祖巴人便帶著自由的歌舞,加盟於武王伐紂的戰鬥,寫下了"巴師勇銳,歌舞以凌,殷人倒戈"的輝煌篇章。巴人尚武,天性勁勇,以威武善戰著稱於世,勇敢的巴國之師竟能以歌聲震懾殷人,使其臨陣倒戈,全線崩潰!也許正是為了光大這輝煌的歷史,巴人歷史上習演征戰"武舞"之風極盛。從已出土的巴人作戰使用的虎鈕於所發出的洪鐘般的聲響,不難想像巴人舞代刀的"軍前舞"之磅礴氣勢。有研究者認為,"跳喪"源自古代巴人的軍前舞,這種為生命奮爭的戰鬥之舞衍生了土家"跳喪"的文化精神;也有人認為,古來征戰幾人回,壽終正寢者值得慶祝,"跳喪"是巴人及其後裔土家人對生命的禮讚。無論如何,土家"跳喪",最撼人心魄之處當是其威武強勁的動律和狂放不羈的風格,這一顯著特徵從未因時代的變遷而消亡。跳死跳活的"跳喪"舞,跳出了雄健勇猛的陽剛氣,跳出了生生不息的民族魂。

祭祀風習

湖北長陽土家族“撒葉兒嗬”,是清江中游地區土家族非常獨特的一種歌舞。歷史悠久,據《蠻書》記載,土家族先民古時就有“擊鼓以悼哀”、“其眾必跳”的風習。

土家族撒葉兒嗬

土家族撒葉兒嗬“撒葉兒嗬”是一種傳統祭祀歌舞,鄉親們聚在孝家堂屋裡的亡者靈柩前,男人載歌載舞,女人們穿戴著鮮亮服飾圍觀助興,這種活動往往通宵達旦的舉行。土家族認為人的生死有如四季變化,是自然而然的,享盡天年的老人辭世是順應自然規律,值得慶賀。土家人就這樣用絕妙的歌腔舞態表達自己曠達的生死觀。跳舞時先由歌師擊鼓叫歌,舞者隨鼓聲應節起舞,舞蹈形式有“風夾雪”、“鳳凰展翅”、“滾身子”、“美女梳頭”、“牛擦背”、“犀牛望月”、“燕兒含泥”、“葉兒合”等24種套路,其動律特點是順拐、屈膝、悠顫,出現6/8拍子帶切分音的節奏律動。

“撒葉兒嗬”是歌、舞、樂渾然一體的藝術。它的聲腔以男嗓高八度運腔,歌調是一種古老的特性三度,僅存於清江迤北長江三峽北岸的興山一帶,在其他歌種中已成絕響;其曲體結構與楚辭體式多有相似,從中尚能找到古代巴楚之地祭神樂歌的影子。歌舞中顯示出難能可貴的積極人生態度,貫穿著豁達通脫的生命觀念。

鼓師大賽

土家族撒葉兒嗬

土家族撒葉兒嗬由長陽土家族自治縣資丘鎮人民政府主辦,資丘民族文化館承辦的“首屆土家撒葉兒嗬鼓師大賽”在資丘鎮舉行。來自長陽、五峰兩個土家族自治縣的24支代表隊、45名鼓師和近300名撒葉兒嗬藝人參加了決賽。經過專家和老藝人評定,進入前30名的撒葉兒嗬鼓師中,羅舉成等5人被評為特級鼓師,田家平等10人被評為高級鼓師、田開柱等10人被評為中級鼓師,排後的5名被評為初級鼓師。

參賽選手中,年齡最大的是來自資丘鎮資丘村的選手田一倫,今年78歲;最小的是資丘中學初一的學生雷景波,今年12歲。

資丘,是一個古老而神奇的地方!民族民間文化底蘊十分豐厚,是“長陽三件寶”——土家撒葉兒嗬、長陽南曲、土家山歌等傳統民間藝術的主要發源地之一。多年以來,在各級黨委、政府的關心與和支持下,從上世紀80年代起,該鎮在全國率先提出民族民間文化“原生態”理論,創建中國首家“傳統土家族文化生態保護區”,先後開展民間藝人普查、民族民間文化進課堂等“非遺”保護措施,並創新形式不間斷地成功舉辦諸如:首屆土家族撒葉兒嗬大賽、南曲藝人評職稱以及湖北省首屆文化生態保護區建設——資丘論壇等活動,均在全國引起了很大的反響。

此次該鎮再次舉辦“首屆撒葉兒嗬鼓師大賽”,其目的是培養、選拔一批優秀的撒葉兒嗬鼓師,讓民族民間文化原汁原味地在民間生生不息,發揚光大,有力地促進長陽縣委“文化強縣”和資丘“文化旅遊名鎮”的戰略部署,達到文化搭台、經濟唱戲、旅遊強鎮的目的。