內容簡介

土壤微型泰

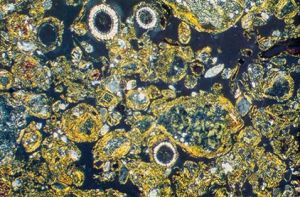

土壤微型泰土壤微形態(soilmicromor-phology)研究土壤顯微形態特徵的學科。用顯微鏡方法鑑定的肉眼所不能分辨的土壤形態特徵。研究時通常以未經攪動的原狀土作為對象,製備成厚約30微米的土壤薄片,在偏光顯微鏡下進行多方面的觀察和鑑定,如:土壤中顆粒的大小、形狀、組成和排列,土壤基質的類型和特徵,土壤礦物的組成、數量及其風化狀況,土壤結構和孔隙的形狀、大小和數量,土壤中植物殘體的分解和腐殖化程度,腐殖質的存在形態和數量,土壤中生物活動的蹤跡及其對土壤的影響,土壤中矽的生物學積累作用──植物蛋白質、硅藻骨骼、海綿骨針的種類和數量,土壤中粘粒和其他物質的移動和澱積特徵,土壤中各種新生體的形態、數量和分布等。

觀測方法

用顯微鏡方法鑑定的肉眼所不能分辨的土壤形態特徵。研究時通常以未經攪動的原狀土作為對象,製備成厚約30微米的土壤薄片,在偏光顯微鏡下進行多方面的觀察和鑑定,如:土壤中顆粒的大小、形狀、組成和排列,土壤基質的類型和特徵,土壤礦物的組成、數量及其風化狀況,土壤結構和孔隙的形狀、大小和數量,土壤中植物殘體的分解和腐殖化程度,腐殖質的存在形態和數量,土壤中生物活動的蹤跡及其對土壤的影響,土壤中矽的生物學積累作用──植物蛋白質、硅藻骨骼、海綿骨針的種類和數量,土壤中粘粒和其他物質的移動和澱積特徵,土壤中各種新生體的形態、數量和分布等。

相關研究

土壤剖面

土壤剖面土壤微形態研究是由奧地利土壤學家W.庫比納倡導的。他在30年代初利用顯微鏡直接在土壤剖面上和在實驗室內對土壤生物、土壤礦物、土壤新生體、土壤壘結和土壤微化學現象等進行了一系列的研究,並於1938年出版了專著《微土壤學》。50年代前後,土壤微形態研究工作有了較大進展。特別是1964年澳大利亞土壤微形態學家R.布魯爾所著《土壤的礦物分析和壘結分析》一書的問世,進一步充實了土壤微形態學的體系和內容。

現土壤微形態研究已滲入到土壤學的各個領域,包括土壤發生、土壤分類、古土壤、土壤礦物、土壤生物、土壤肥力特性、土壤侵蝕、土壤結構和水分物理特性、土壤耕作和土壤改良等;它也已成為研究第四紀地質、工程地質、水文地質、沉積學和考古學的一種重要手段。60年代末以來,電鏡、電子探針等已被套用於土壤微形態的研究。一個統一的土壤微形態特徵的命名系統和描述標準尚待建立。

行業展望

電子顯微鏡

電子顯微鏡土壤微形態學是土壤科學的一個分支,它套用顯微鏡技術研究土壤的微形態特徵和微粒組成,其基本任務是將顯微鏡下觀察、描述的土壤微形態特徵及變化用來說明土壤生成、發育的演變規律。土壤微形態的研究技術由20世紀50年代的粒子束技術發展到電子顯微鏡(EM)、電子探針分析(EMA)和能量色射x射線分析(EDXRA)等方法。 同時土壤微形態學也向更微細方向(微技術)發展。目前有人採用螢光顯微鏡研究土壤中的生物組織或微生物種類,該方法適用於水鋁礦膠體和碳酸。

俄國學者ЛalHob早在1915年便採用土壤薄片研究土壤,1924年Ross用加拿大樹脂成功地將土壤固結製成薄片,並被地質部門運用於鬆散岩石製片,從而為土壤微形態學的建立提供了有力的基礎;1938年奧地利學者Kubiena對該方法加以改進,並系統進行土壤發生,土壤礦物,土壤有機質,土壤結構等研究,並發表了《微土壤學》的著名專著,標誌著土壤微形態學的建立。

隨著新興研究方法和手段的套用,土壤微形態從定性到定量研究取得了令人可喜的成績,為研究自然環境變化和人為條件下的土壤演變和環境變化提 供了新的手段。近年來土壤微形態學在研究土壤田 間孔隙度、結皮的形成,以及根系與根際生態過程 和土地退化等方面起著不可替代的作用。但是,土壤微形態學正面臨創造性研究技術發展不足的局 面。土壤微形態學只有隨社會進步不斷擴大和更新 自己的研究內容和領域才能生存和發展;只有更加廣泛套用基礎學科的新成果和新技術才能保證 土壤微形態學永遠保持其旺盛的生命力。