圍生期性心肌病

圍生期性心肌病症狀體徵

圍生期心肌病的臨床表現常有如下特點:

1.孕前無器質性心臟病史,常在妊娠後期和產後3~6個月內發病,尤以產後20~30天發病者最多。

2.多見於年長、多胎的經產婦,以及長期營養不良的孕、產婦,若再次妊娠,本病常有復發傾向。

3.不少病例可僅表現為亞臨床型,若不及時治療可向臨床症狀型發展,臨床上主要表現為充血性心力衰竭的症狀,早期可表現為乏力、運動耐力下降、勞力性呼吸困難和水腫,若不及時治療可出現端坐呼吸或夜間陣發性呼吸困難、咳粉紅色泡沫樣痰等急性左心衰的症狀。也可出現右心衰的徵象,且多繼發於左心衰,如淤血性肝大、頸靜脈怒張、肝頸靜脈回流徵陽性和下肢水腫及漿膜腔積液等。部分病例由於心腔內附壁血栓脫落,可導致肺動脈或體動脈栓塞,使病情急劇惡化,前者可出現突然胸痛、呼吸困難、咯血、劇咳和缺氧等症狀,大塊肺梗死時則可引起急性右心衰、休克和猝死;後者可出現腦、腎、脾等重要臟器的栓塞症狀,包括偏癱、昏迷、急性腎功能衰竭、劇烈腹痛等相應臟器栓塞的徵象。

4.物理檢查特點為心臟普遍性擴大,搏動弱而彌散,心音低鈍,心尖區常可聞及病理性第三心音或奔馬律,可有二尖瓣收縮期反流性雜音。雙肺聽診有散在濕囉音,頸靜脈怒張、肝大、下肢水腫,血壓可增高、正常或偏低,上述體徵可隨心功能改善而迅速減輕或消失。

病因

病因迄今不明,可能是多種因素共同作用的結果。主要包括:

1.雙胎、多產及高血壓雙胎或多胎妊娠時發病率增高,多產婦或多次妊娠發病率高於初產婦。有報導雙胎妊娠的發病率7%~10%。Demaki報導一組患者並發妊娠高血壓綜合徵占22%。國內徐增祥報導並發妊娠高血壓綜合徵亦占22%~50%,其發病率較正常孕婦高5~7倍。

2.病毒感染圍生期心肌病與一些病毒感染的心肌炎有關,尤其與柯薩奇B族病毒所致心肌炎關係更為密切。患者血清中柯薩奇病毒中和抗體滴度升高,補體結合試驗單份血清滴度>1∶32。

3.自身免疫因素多數學者認為圍生期心肌病的發生與機體自身免疫因素有關。用單克隆抗體技術測得本病患者的輔助T細胞與誘導T細胞的比值增高。

4.其他病因低硒、營養不良、代謝及體內激素水平的改變都是引起圍生期心肌病的危險因素。

病理生理

20世紀80年代,有人在ppcm心內膜心肌活檢標本中發現有密集的淋巴細胞浸潤,並可見心肌細胞水腫、壞死及纖維化,用糖皮質激素及免疫抑制藥治療後,臨床症狀有所好轉,而且臨床症狀的改善與重複進行的心內膜心肌活檢的病理改善高度吻合,因此提出本病可能是由於心肌炎所致。其後亦相繼有類似的報導。動物實驗發現,小鼠妊娠時其抗病毒活性減弱,而產後即恢復正常,故有學者認為PPCM是由於孕婦對病毒的易感性增加所致,或可能由於妊娠與分娩時,心臟負荷增加,加重了潛在病毒性心肌炎造成的心肌損傷,加之妊娠時免疫功能改變,促使心肌細胞對病毒感染產生異常的免疫反應。亦有人認為本病與營養不良有關。由於妊娠時代謝增強,抵抗力低下,若此時攝入不足,特別是蛋白質、維生素缺乏,加之妊娠時常有貧血及產後哺乳,使機體對感染及中毒的敏感性增加。PPCM好發於經濟條件差的地區,我國農村發生率相對較高,可能與營養缺乏有關。但亦有病人並無明顯的營養缺乏史,故目前認為營養不良可能起誘發或加重作用,為PPCM的危險或易患因素之一。此外,有人提出妊娠期代謝內分泌變化、母體與嬰兒之間的免疫反應、藥物過敏等因素為PPCM病因,但均未得到證實。目前認為年齡因素(>30歲)、多產、營養不良、雙胎、多胎、妊高征、產後高血壓等不是PPCM病因,但可為其危險或易患因素。診斷檢查

圍生期性心肌病

圍生期性心肌病實驗室檢查:血常規檢查可見貧血,為小細胞低色素貧血;白細胞多無變化。生化檢查肝、腎功能可有輕度異常,偶見低蛋白血症。

其他輔助檢查:

1.心電圖檢查可有多種心電圖異常,但多為非特異性,如左心室肥大、ST-T改變、低電壓,有時可見病理性Q波及各種心律失常,如竇性心動過速,房性、室性期前收縮,陣發性室上性心動過速,心房顫動及左或右束支傳導阻滯等。

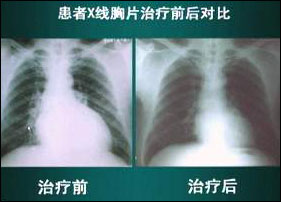

2.X線檢查心臟普遍性增大,以左心室為主,心臟搏動減弱,常有肺淤血。可伴肺間質或實質水腫及少量胸腔積液,合併肺栓塞時胸片有相應改變。

3.超聲心動圖檢查心臟四腔均增大,尤以左心室增大為著,左心室流出道增寬,室間隔和左室後壁運動減弱,提示心肌收縮功能減退。二尖瓣及主動脈瓣開放幅度變小,有時可見附壁血栓及少至中量心包積液,因心腔擴張、瓣膜相對性關閉不全可有輕度二尖瓣或三尖瓣反流。

4.心導管檢查左心室舒張末壓、左心房壓和肺毛細血管楔壓增高,心排出量、心臟指數減低。

5.心內膜心肌活檢必要時特別是高度懷疑有心肌炎時,可做心內膜心肌活檢,但需在病程早期進行才易得到陽性結果。

鑑別診斷

1.高血壓性心臟病圍生期心肌病血壓多正常,但在血壓增高時則需要鑑別。PPCM血壓增高程度不大,血壓升高時間短暫,隨病情好轉血壓多趨於正常。妊娠前無原發性高血壓史,妊娠期動態觀察血壓有助於兩者鑑別。

2.貧血性心臟病妊娠期多有輕度貧血,如合併營養不良或寄生蟲感染時應與貧血性心臟病鑑別。後者貧血時間長,程度重,血紅蛋白多在60g/L以下,心臟擴大不明顯,貧血糾正後症狀即會好轉。圍生期心肌病貧血程度較輕,血紅蛋白多在80g/L以上,但心臟增大顯著。

3.妊娠高血壓綜合徵(妊高征)兩者均可發生在妊娠後期,有營養不良特別伴有顯著性貧血者、雙胎或多胎者易發生。

治療方案

圍生期性心肌病

圍生期性心肌病(1)休息:過去強調長期臥床休息3~6個月,以利擴大的心臟恢復正常,但妊娠後期及產後4~6周同時存在凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅹ及血漿纖維蛋白原增加,血小板黏附性增加,心功能不全導致的淤血等因素,故長期臥床休息更易於下肢深靜脈血栓形成,甚至導致肺栓塞而死亡。因此目前不推薦長期臥床休息,建議酌情適當被動性或主動性肢體活動,以防血栓栓塞的發生。

(2)抗凝:妊娠後期血液呈高凝狀態及全身淤血,易發生靜脈血栓,必要時可套用抗凝劑,如在分娩前可選用肝素,因其半衰期短且不通過胎盤,但臨產前應停藥,以免造成分娩時大出血。因口服華法林能通過胎盤致胎兒異常,應禁用。若臨床需要產後可長期口服抗血小板凝集劑,如腸溶阿司匹林75~100mg/d。一旦血栓形成,可用尿激酶、鏈激酶溶栓治療。

(3)對症治療:增加營養、補充維生素、糾正貧血等。

2.糾正左心功能不全治療方法與其他病因所致的心功能不全相似,以套用強心劑、利尿藥、限制鈉鹽攝入,減少心臟負荷為主,現將有關注意事項簡述如下:

(1)強心藥:當出現快速心房顫動伴心力衰竭,無低血鉀,近期未套用洋地黃製劑時,首選毛花甙C(西地蘭)靜脈注射,心力衰竭控制後即以維持量地高辛口服。由於PPCM患者對洋地黃製劑敏感,易發生心律失常,尤其是室性期前收縮,同時因病人常合用利尿藥,易有電解質紊亂,故應注意調整地高辛劑量,及時糾正電解質紊亂,以免發生毒性反應。此外,洋地黃製劑對子宮有直接作用,分娩前使用可縮短孕期及分娩期。並可通過胎盤,但一般對胎兒無影響。對洋地黃製劑仍不能控制的重度心力衰竭,可套用非洋地黃類正性肌力藥,如多巴胺及多巴酚丁胺等。但有致子宮收縮之副作用,故分娩前應慎用。

(2)利尿藥:對經限制鈉鹽攝入仍有心力衰竭的孕婦,可套用利尿藥。為避免電解質紊亂和低血容量的發生,可間斷套用,並注意檢查電解質。

圍生期性心肌病

圍生期性心肌病3.抗心律失常與擴張型心肌病的心律失常處理相似,以套用抗心律失常藥物為主。當快速心律失常藥物治療無效,又無禁忌證時可行電復律。電擊並不誘發子宮收縮,對胎兒心肌無損傷,亦很少會落在胎兒心臟的易損期。對藥物及電擊復律無效的快速心律失常,可採用超速起搏治療。鈣離子拮抗藥(維拉帕米、硝苯地平等)可抑制子宮平滑肌收縮,影響產程進展,故臨產孕婦應避免使用。

.產科處理在兼顧產科指征的情況下,在妊娠後3個月有心力衰竭時,應採取縮短第二產程的早期引產;妊娠最後1個月發生心力衰竭時應施行剖宮產。PPCM再次妊娠時有復發傾向,特別是在產後經治療心臟仍擴大者,應避免再孕,否則死亡率高。因口服避孕藥有增加血栓栓塞危險,應禁用。避孕失敗時宜在妊娠早期行人工流產。

併發症

常合併心律失常和血栓栓塞。

1.動脈栓塞為常見的併發症,發生率多達40%,主要是腎動脈栓塞和肺動脈栓塞,有的患者以栓塞為首發症狀。

2.心律失常部分患者可出現心律失常,以室性期前收縮最為常見,還可見束支傳導阻滯、房顫等。

預後及預防

預後:一般認為早期治療效果良好,經抗心力衰竭症狀可及時控制,其中1/3病人經過治療可痊癒,增大的心臟可恢復正常,心功能無損害;1/3遺留有心臟擴大,心電圖異常及某些症狀,此類病人預後不良;另1/3病人因頑固性心力衰竭及併發症死亡。PPCM病死率為25%~50%,近一半病人在產後3個月內死亡,死因為心力衰竭、心律失常及栓塞。第1次住院的病死率為10%~20%,多因心力衰竭所致,也可因栓塞及心律失常而猝死。預後與治療後心臟大小及功能狀態有關,如首次發作6個月內心臟大小恢復正常,病人可健康存活多年,而6個月後心臟仍擴大,5年病死率超過85%。

預防:

1.休息根據心功能情況臥床休息。有報導長期臥床休息後50%患者心臟大小可恢復正常,如有心力衰竭可臥床休息半年左右,以利於分娩後心臟恢復到正常大小。圍生期心肌病易發生血栓栓塞併發症,有報導本病53%的患者發生血栓栓塞的臨床表現,妊娠後期由於凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅹ及血漿纖維蛋白原增加,血小板黏附性增加,且此種變化可持續到產後4~6周,加之左心功能不全導致的淤血及過去強調的長期臥床休息易發生下肢深靜脈血栓形成,可致肺栓塞而死亡。因此目前不推薦長期臥床休息,並酌情注意適當的被動性或主動性肢體活動,預防血栓栓塞的發生,必要時應考慮套用抗凝劑。

2.糾正病因及誘因如營養缺乏應予糾正。因為本病再次妊娠時有復發傾向,所以應防止再次妊娠,特別是在產後仍留有心臟擴大者,應勸其避孕或絕育。因口服避孕藥有增加血栓栓塞危險,故應禁用。避孕失敗時宜在妊娠早期作人工流產。對已進行食鹽控制後仍有心力衰竭的孕婦,利尿藥間斷套用可較少發生電解質紊亂。

流行病學

PPCM發病率在不同國家和種族之間差異較大。美國報導在孕產婦中發病率占0.025%~0.076%,而國內報導占所有產婦的0.023%,在妊娠期各種心臟病中占4.25%。該病在我國尤其在農村和邊遠地區並不少見,病死率亦較高,可占孕婦病死率的15%~60%。其中約半數發生於30歲或以上年齡的產婦,2/3發生在第3次或以上妊娠時。在雙胎或多胎妊娠、妊娠高血壓綜合徵、產後高血壓者中發病率較高。據統計,曾發生過該病的病人再次妊娠時較未患過該病的孕婦發生率高5~7倍。