簡介

在國王級設計之初海軍內部便存在諸多爭議。爭論的改進焦點是,到底是提高艦炮的口徑還是數量,或是改變炮塔的位置,以及是否將有望拿到的柴油發動機安裝到中軸上來改善動力性能。首先要指出的是,任何一種改進都必須慎重考慮成本問題。1909年底,針對新型戰列艦的第一次會議召開。提爾皮茨傾向於保留上一級戰列艦-凱撒級,確切的說是“路易特波爾德攝政王”號的設計(該艦計畫安裝12000馬力的柴油發動機,驅動中央推進軸),以避免建造拖延,保證不超出預算。海軍部的首腦則希望能拿到使用新型MAN柴油發動機的測試結果再做決定,他反對照搬凱撒級,並堅持認為將主炮布置在中心線上是最合理的選擇。

1910年5月之後又繼續進行了一系列會談,首先加以論證的是是否引入柴油發動機的問題。接下來的會議討論了三聯裝炮塔,但這個議題和是否引入330毫米炮一樣都迅速擱淺了,原因很簡單-成本至上。與會者擔憂英國人和美國人將他們的艦炮口徑提高到了343和356毫米,彈道性能和德國人的330毫米類似。但提爾皮茨仍然堅持認為遠距離追逐戰是不大可能發生的,事實上,他的觀點更多是從經濟角度考慮而非以現實為依據。

提爾皮茨希望將艦炮口徑問題推遲到1912年後再做定奪。他還反對主炮沿中心線布置,並提出了多種理由,比如會導致建造延遲,和階梯狀上下布置的主炮不能在另一門正上方射擊等。他進一步指出因為成本和重量制約,提高口徑會付出炮管數量的代價,在5月底,中心線炮塔布置問題也未達成共識。

同期,發動機製造部門總設計師維斯指出大型柴油發動機還沒達到實用狀態,但提爾皮茨仍然堅持自己的看法。不過,當海軍上校馮·托塔表示了對中心線布置炮塔的支持後,提爾皮茨最終被說服,並指令提出一種改進設計,但仍然表示,任何一種新的改進都會使得海軍的“預算池”付出一定的代價。有限的預算不僅在兩年前拖了凱撒級研發的後腿,也使得新研製的國王級趨於保守。

最終,國王級的所有主炮塔都布置在了中心線上,並未安裝柴油發動機。儘管因為成本控制有些改進措施並未採用,但國王(König)級仍可謂是最成功且在實戰中證明了自己價值的一級德國戰列艦。

國王號戰列艦/SMS Koenig

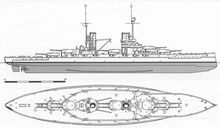

國王號戰列艦/SMS Koenig國王級作為愷撒級戰列艦的改進型,改進凱撒級主炮炮塔布局,國王級是第一級採用全部主炮沿艦體中線布置方式的德國無畏艦,艦體艏艉各兩座主炮塔呈背負式,舯部一座主炮塔,全部主炮塔沿艦體中線布置,可以保證全部主炮舷側齊射時火力發揮,有利加強裝甲防禦能力,同時改進艦體水密隔艙,整體防護性能提高。動力系統採用少量燃油鍋爐(曾經嘗試安裝柴油機,後取消)。相對換裝13.5英寸口徑主炮的英國超級無畏艦,國王級使用M1908型305毫米50倍口徑主炮,擁有僅次與英國343毫米火炮的威力。

國王級戰列艦同級艦4艘:國王號(Koenig)、大選帝候號(Grosskurfurst)、邊境總督號(Markgraf)、王儲號(Kronprinz)。在第一次世界大戰中,1916年5月31日國王級戰列艦全部參加了日德蘭海戰,被編制在第三戰列艦隊第五分隊由保爾·貝恩克少將指揮(旗艦是“國王”號),作為公海艦隊戰列艦隊的先導分隊,兩次在戰列前端遭遇英國艦隊的戰列線,除王儲號外,其他三艘均在海戰中受傷。1917年10月國王級戰列艦進入波羅的海,加入針對俄國發起的蒙群島海戰,目的是威脅彼得堡的安全,擊沉俄國一艘舊式戰列艦,但由於俄軍的布雷行動使戰役未達成預定目標。1918年為紀念德皇政府成立30周年,王儲號改名威廉王儲號。戰爭結束以後,國王級戰艦被扣押在英國斯卡帕灣,在1919年6月21日“彩虹行動”中全部自沉。

各艦概況

國王號

威廉港皇家造船廠建造,1911年10月3日開工,1913年3月1日下水。1914年8月10日完工,1915年1月12日服役。 在日德蘭海戰中被一枚15英寸和九枚13.5英寸口徑炮彈擊中。 一戰結束後被押往斯卡帕灣,後於1919年6月21日被船員鑿沉,14:00沉沒。 現在仍然沉沒在斯卡帕灣。其上火炮現展覽在一家當地的潛水博物館中。

大選帝候號

邊境總督號戰列艦/SMS Markgraf

邊境總督號戰列艦/SMS Markgraf漢堡伏爾鏗船廠建造,1911年10月14日開工,1913年5月5日下水。 1914年7月30日完工,1914年9月2日服役。1915年11月5日觸雷。 在日德蘭海戰中被五枚15英寸和三枚13.5英寸口徑炮彈擊中。 1917年10月12日被水雷擊傷。 一戰結束後被押往斯卡帕灣,後於1919年6月21日被船員鑿沉,13:30沉沒。 1933年4月29日被打撈解體。

邊境總督號

不萊梅威塞爾造船廠建造,1911年11月26日開工,1913年6月4日下水。 1914年10月1日完工,1915年1月17日服役。 在日德蘭海戰中被三枚15英寸、一枚13.5英寸和一枚12英寸口徑炮彈擊中。 1917年10月29日被水雷擊傷。 一戰結束後被押往斯卡帕灣,後於1919年6月21日被船員鑿沉,16:45沉沒。 現在仍然沉沒在斯卡帕灣。

威廉王儲號

基爾港日耳曼尼亞造船廠建造,1912年5月15日開工,1914年2月21日下水。 1914年11月8日完工,1915年2月17日服役。 一戰結束後被押往斯卡帕灣,後於1919年6月21日被船員鑿沉,13:15沉沒。 現在仍然沉沒在斯卡帕灣。

性能數據

國王級戰列艦

國王級戰列艦排水量:標準排水量 23581 噸;通常排水量 25796 噸;滿載排水量 29200噸

尺寸(米):長175.40(全長)/寬29.50/吃水9.10

動力:12台燃煤鍋爐,3台燃油鍋爐;3台蒸汽輪機(邊境總督號曾計畫安裝3台大型柴油機,未果),主機功率43300馬力;3軸,2舵並列配置;

航速:21節;續航力:8000海里/12節,2400海里/21節

武備:10門305毫米/50倍口徑主炮(5座雙聯裝炮塔);14門單裝150毫米/45倍口徑副炮;10門單裝88毫米炮;5座500毫米魚雷發射管(水下安裝)。

裝甲:舷側裝甲(最大)350毫米;三層裝甲甲板,每層30毫米;炮塔(正面)300毫米;指揮塔350毫米。

艦員:1136人(戰時1284-1315人)

該艦情況

住宿條件

作為戰列艦中隊的旗艦,“國王”號是海軍少將的座艦以及中隊參謀部所在。因此,該艦上有其他艦上沒有的旗艦艦橋和應急艙。艦長、艦隊指揮官及其參謀幕僚有共同的接待艙和餐廳。艦長在艦橋下方有接待艙和應急艙各一個以及自己的臥艙和衛生間。艦隊指揮官同樣有自己的艙室。

國王級的艦員們睡在吊床上,每個人還擁有衣櫃和鞋櫃各一個,考慮到任務需要,這些儲物櫃的數量略多於海員的數量。儲物櫃為鍍鋅的金屬櫃,放置在船的兩側。在為艦員提供個人儲物櫃方面,德國海軍走在的外國對手的前面,英國和美國海軍要等到二戰後期才實現這一點。讓每個艦員有屬於自己的一小點空間,對於士氣提升卻有明顯作用。不過這種布置收到了戰爭動員計畫的干擾,艦員數量一下子增加了三分之一,導致艦上過度擁擠,並導致伴生病症程度明顯提升(特別是精神方面海員容易出現疲勞、焦慮、敏感和易怒情緒,一戰末期德國和俄國出現革命,在推翻王權中起到重要作用的都是對現實狀況嚴重不滿的水兵)。艦上還未容易染上油污的工程兵部門額外增加了裝髒衣服的儲物櫃。

艦上的每個居住空間都能得到光照和通風。暖氣設施與主鍋爐相連,艦隊指揮官、艦長和部門主管的艙室、食堂、病號艙和臥艙都有暖氣輸送,艙內溫度可保持在16°C;其他的軍官艙、住艙甲板、海圖室、配膳室的溫度為10°C;鍋爐室、魚雷艙、過道為5°C。當時把持世界海權的英國艦員要等到很久以後才能體會到這種在家裡一樣的溫暖感覺。

國王級還引入了空調設備,用於對溫度控制較為敏感的彈藥艙,以及冷藏和保鮮食物,甚至被用來製冷飲用水。在彈藥艙引入空氣調節設備有重要的意義,儘管當時的火藥很不穩定,但德國人沒有因彈藥艙爆炸損失過一條船。與之相比,日德蘭海戰中的英國軍艦卻給人以特大型爆竹的感覺。

艦上的家具全部用鋼板製成,以防止起火燃燒。普通艦員及低層軍官的居住條件跟同時其他國海軍差不多,海軍中尉軍官兩人一間艙室,大型軍艦上更高級的軍官則有屬於自己的艙室。

艦上洗滌設施數量非常多,設計目標是為每三個人提供一個淋浴設施,衛生所,藥房,裹傷站都有,連衣服烘乾艙和禁閉艙都不例外。那些離輪機艙較遠的艙室要求具有良好的通風條件,目的是為了控制火災。

成本

提爾皮茨領導的德國海軍部將類似於國王級這樣的新艦成本劃為三大塊:船體建造費用、艦炮、魚雷。造船費用包括輪機裝置的成本以及海試等開銷;艦炮成本包括彈藥儲備、艦炮和炮塔裝置的費用。

建造資金來自於戰列艦和大型巡洋艦的年度撥款,每四年制定一次。這種撥款方式使得德國艦隊的擴張相對較為緩慢,看起來即便是戰時也沒有進行調整。實際上款項當時並未對外界公布,國會對年度撥款只有“是”和“否”兩個選擇。海軍戰略完全由提爾皮茨一人統管,除了擔任德國海軍司令外,他還作為國務大臣在國會中有很大的許可權。

“國王”號和其他姊妹艦一樣,建造資金來自四年期的年度撥款,同年度的預算還包括“大選帝侯”號、“邊境總督”號和“德弗林格”號,“王儲”號的預算直到1912年才被批准。

國王級戰列艦高度精密,可謂是德國海軍造船技術的傑作。該級艦每艘造價約為4500萬金馬克(1912年幣值約225萬英鎊)。與英國和美國的對手相比,該級艦造價顯得相當昂貴。標準排水量22000噸的“獵戶座”號火力更強,但防護較低,造價不過170萬英鎊;同級別的“德克薩斯”號(標準排水量27000噸)造價135萬英鎊,只有國王級的60%;標準排水量29150噸的英國超無畏艦“伊莉莎白”號造價也不過240萬英鎊。如此高的造價表明當時德國造艦技術還存在不足之處。

損管控制

分析人員在提到德國軍艦時,損管控制通常是會特彆強調的方面。德國軍艦承受艦炮和魚雷攻擊的能力頗為出眾,在多場海戰中均顯示出頑強的生存能力。這種損管系統的關鍵是與裝甲結構相配合的強力的水泵系統每艘軍艦完成時都會有一套排水系統圖紙,展示艦上的排水裝置布置,包括每個隔艙的排水閥門以及它們的位置和使用方法。圖紙上所有的框架和隔艙都被清楚地標識出來,艦員們可以很快找到任意一處水泵。德國海軍還任命有軍官,通常是副艦長,專門負責交戰時的損管和注水控制。注水系統可以讓彈藥庫所在隔艙及相鄰隔艙同時注水,“國王”號的任意一處彈藥艙都可以在15分鐘內灌滿水。給彈藥艙注水的基本手段是打開海底閥,用共連的總管線作為備份。當航速為8節時,循環泵可以與備用給水相連。當然在艦隊作戰時這么低的航速是不可接受的。而且如果某些地方受損使用這套系統,可能會淤塞螺鏇槳驅動裝置。

建造

在1911年造艦項目中,“國王”號的編號為“S”,承建者為威廉港的帝國造船廠。它的姊妹艦“大選帝侯”號下水前建造代號為“選帝侯腓特烈·威廉代艦”(Ersatz kurf u rstfriedrich wilhelm),在漢堡的火山造船廠建造;“邊境總督”號建造代號為“魏森堡代艦”(Ersatz Weissenburg),在不萊梅的威希造船廠建造;“王儲”(Kronprinz)號,後改名為“威廉王儲”(Kronprinz Wilbelm)號,建造代號為“布蘭登堡代艦”(Ersatz Brandenburg),在基爾港的腓特烈·克虜伯-日耳曼尼亞造船廠建造。

國王級每浸入水中1厘米就會增加36噸的排水量。該級的穩心高度方向為2.59米,縱向為203米,最大橫向穩定度可以達到28度,橫擺幅度超過62度時可能會傾復。

國王級的船體材料為採用平爐煉鋼工藝生產的西門子-馬丁低碳鋼。德國軍艦上的框架編號從船尾向船首遞增,縱向上密封段為35號到137號框架,橫向上為120號框架到18號。在120號到126號框架之間,裝甲區向上延伸到了6層甲板,在127號到137號框架之間,裝甲帶復蓋到了較低的甲板層。16道隔壁將整個船體劃分為了17哥主要艙段。長度方向的隔壁被布置到船體兩側,內側為過道和與裝甲帶相連的內艙壁。兩側還有平行的裝甲隔壁,從船底一直延伸到裝甲甲板上方一米的高度上。在平行於炮組甲板的主裝甲甲板上方還有側防彈隔壁。這些隔壁介於30號到113號框架之間,兩個縱向的隔壁從船體外底一直延伸到炮組甲板。橫向及首尾部的隔壁都是有孔的。所有重要的隔壁都經受過30英尺(9.144米)水壓測試。

燃料系統

國王級的燃料艙中煤和油都有。油料存放在雙底結構中。進料煤艙位於30號到113號框架之間,裝甲板下面的位置。再往外,貯存用煤艙位於裝甲甲板外側、45號到83.5號框架之間的位置。

國王級的甲板布置方面,從龍骨往上分別為:下平台甲板、上平台甲板、裝甲甲板、中層甲板、炮組甲板、露天甲板和上層建築甲板。甲板由鋼板構成並復蓋有地氈,特例是露天甲板,上面復蓋了一層65毫米厚的柚木船地板。靠近錨鏈位置鋪的則是桃花心木地板。

裝甲

國王級的裝甲板材料為含有克虜伯合金鋼的低碳鋼,稱為里德爾(Ridel)鋼。

裝甲甲板在5號到9號框架之間布置在水線以上50厘米;在11號框架到113號框架之間布置在水線以上20厘米;在113號框架到艦首之間布置在水線以上1350毫米;厚度為60毫米到120毫米不等。

側裝甲的主裝甲帶從後魚雷隔壁延伸到前魚雷隔壁,一直到水線下的深4.57米的位置。裝甲帶外側部分延伸到水線下1.35米。裝甲帶在5號框架,即船尾傾斜甲板位置封閉。5號到11號框架間操舵室位置上的裝甲厚度為120毫米;11號到21號框架間裝甲厚度為100毫米;21號到31號框架間裝甲厚度為60毫米;30號到113號框架間的裝甲厚度為30毫米;從113號框架到艦艏的裝甲厚度為60毫米。

炮組甲板,或者說炮廓式副炮甲板上,炮廓前後向及側部壁板均為30毫米厚。炮廓之上的上層建築甲板厚度也為30毫米。

裝甲堡區域的裝甲布置如下:

主裝甲版在船舯位置最厚處為350毫米,向下逐步減少,在建築水線下方1.7米處降低到305毫米。上裝甲帶,約254毫米厚,寬2.08米。

橫向裝甲側壁,約254毫米厚,布置於主裝甲帶兩端,確保裝甲堡結構封閉。船尾6.1米處還有一段254毫米厚的橫向隔壁,用以保護舵機。

在裝甲堡區域之外,向船首和船尾延伸的裝甲帶厚度約152毫米厚。

炮組,厚200毫米,高2.08米。

甲板裝甲,主裝甲甲板厚61-76毫米,比載重水線低30.5厘米,向後方傾斜以降低裝甲角度。

機械和驅動裝置

“國王”號採用3檯布勞恩·伯維尼帕森斯三級蒸汽渦輪機,由15-227磅/平方英寸的低壓軍艦用低壓鍋爐驅動,其中12台為帶有輔助油板的燒煤鍋爐,另有三台完全燒油的鍋爐。“國王”號上的發動機在251轉/分鐘的轉速輸出功率可達43300軸馬力。3個螺鏇槳都為3葉槳,直徑均為3.8米。右舷軸鏇轉方向為右鏇,中軸和左舷軸鏇轉方向為左鏇。6小時的強制通風試驗中,這些發動機驅動“國王”號達到了22.5節的航速。動力裝置由威廉港的帝國造船廠製造,鍋爐也是。這家造船廠還承擔了自然通風和強制通風的試驗任務。廢氣由兩根煙囪排出。

艦載的發電裝置由4台蒸汽渦輪發電機組成,每台可提供220伏電壓,功率360千瓦的電能,還有兩台應急柴油發電機,每台可輸出300千瓦的電能。

國王級的機動由兩台舵機中的一台控制,每台舵機都有相連線的船舵,還有一套應急舵機,由三名人力使用手動曲柄操縱,也可以控制控制一對舵機進行轉向。使用主機時,舵機最大偏轉角為±35°;使用人力時最大偏轉角為±10°,為達到最大角度航速不能超過8節。國王級被認為在惡劣天氣時仍能保持非常好的適航性,風浪中的搖擺程度給艦員帶來的不適降低,而且破浪航行時速度不會損失多少。在三分之二航速,猛打方向舵的情況下,船舵最大偏轉角為8°。

武器系統

廣義上的艦載武器包括主炮、副炮、魚雷發射管、各武器使用的彈藥、火控系統、導航系統、通信系統和感測器。

德國海軍的艦炮都來自克虜伯公司,這些艦炮有非常好的聲譽,無論是精度還是耐用性方面。舊的239毫米艦炮在德國海軍還只是一隻海岸防禦力量時就得到了套用,德國人似乎不急於升級艦炮,更大口徑的305毫米艦炮較晚時候才成為標準配置。即使如此,德國人對更高的炮口初速和較輕的彈藥情有獨鍾,當英國人轉而使用更重的炮彈,較低炮口初速的343-381毫米艦炮時,德國人更願意按自己的步調前進。

國王級的主炮容納在5個裝甲炮塔之中(各容納兩門305毫米M1908型艦炮),官方編號為305毫米“活動炮架”(Lafette)C/08.這種雙聯裝炮塔的炮室下方有一個工作室,通過一個下探到彈藥艙的鏇轉式彈藥起重機輸送彈藥。這是一種標準的炮座結構,從赫爾戈蘭級就開始採用。在工作室下方,還有一個副鏇轉室,容納炮塔的電氣開關櫃,以及吊裝彈藥用的起重機。

通常情況下,炮塔完全為電動操縱,但也通過手動備份系統鏇轉炮塔。主炮通過液壓裝置提升,這些裝置彼此獨立以確保抗打擊性。起初,主炮最大射程為16200米(在極限13.5°仰角情況下),主炮向下的最大傾角為8°。之後,仰角提高到了16°,射程提高到了20400米,向下最大傾角隨之降低到5°。這種305毫米50倍徑艦炮的炮閂是一種克虜伯水平滑動楔形結構,可以採用電動或液壓驅動。艦炮射擊可以用電動控制,或使用一根拉索。 國王級的主炮只有處於水平位置時才能裝填彈藥,並為此專門配備了指示器。炮彈和發射火藥通過一個液壓鏈槌塞入發射位置。如果沒有這套發射撞盤,彈藥的裝填將無法完成。當裝填完成後,每門炮的兩個安全片將出現在左右兩側,以避免炮控人員受到火炮後坐衝擊。

為了將炮彈和發射藥輸送到艦炮位置,需要經過以下流程:

炮彈和發射藥從彈藥艙內通過懸軌運送到起重機。他們先被放在炮座內的轉向架上,然後升起到工作艙,在那裡炮彈和發射藥通過傳送帶輸送到位。在此過程中所有的起重機構都為電力控制。在應急條件下,可以使用一套滑車系統。

炮彈被傳送到兩門炮之間的位置上。每筒重124千克的發射藥被放在艦炮外側。然後炮彈通過人工操作放置在裝載托盤上,裝載托盤與後膛相鄰,位置略低一些,隨後塞入炮彈。

發射藥容納在黃銅藥筒內,這要比同一時期其他國家使用的易燃藥包的方式安全得多。從傳送托盤滾下後,這些藥筒被用手工方式推入一個傾斜的槽道內的確定位置。然後後膛封閉,準備射擊。發射後,空的彈殼將被取出並落入炮室內地板上的一個洞口內。

在一個升降機失去效能的情況下,通過另外一側的升降機和懸軌,仍能保證對兩門炮的炮彈輸送。305毫米炮的炮彈為重860千克的被帽穿甲彈/高爆彈。炮口初速為2800英尺(853米)/秒左右。

安全性體現在武器系統設計的每一個角落。炮室,工作室和升降機位置上每一個開口位置都裝有防火門,以防止燃燒的彈藥向下進入彈藥艙,其在舷側位置的總重量達到了4100千克。 炮塔前方的裝甲厚度達到了300毫米,側部的裝甲逐漸從300毫米降低到250毫米,炮塔的頂板厚度為80-110毫米,後部裝甲厚150毫米,炮彈在露天甲板下方以下至少一側甲板的高度範圍內為300毫米,再往下面為200毫米,一直延伸到與裝甲甲板相連。

指揮塔的前部和後部由鎳鋼材料製成,前部厚250-350毫米,後部厚180-350毫米。

在大艦巨炮時代,火力投射艦可以通過觀測落彈點調整艦炮射擊。因此軍艦上的火控系統需要具備儘可能遠的觀測距離。國王級的火控系統由以下幾部分組成:遠程測距儀,與主桅上的炮術觀察台相連;魚雷控制台,在炮術觀察台的正下方;艦炮控制塔台,在主指揮塔內;信號室,在艦體內部。這套系統的基礎是長基測距儀,在使用中操作員轉動一個把手,直到發現標尺指示位置(觀察者視野中的一個小十字或箭頭標記)和他搜尋到的目標重合。該系統的優點是可以對一個模糊的目標進行測距,而英國對手則需要一個可水平分割的成像。這套火控系統為電動,所有5個炮塔通過連線的艦載陀螺羅經和穩定元件,以及由艦炮軍官(在指揮塔或瞭望塔內)控制的發射按鈕,可以做到同時開火。艦炮可以單獨、成對或舷側所有火力齊射。

火控系統

在1916年改裝前,國王級上裝有7台卡爾蔡司實體鏡測距儀,他們被安裝在指揮塔和所有305毫米炮塔的頂部。船體中部還有2門額外的測距儀,用於副炮。起初,由測距儀組成的火控系統將他們測得的數據傳送到前控制塔內的炮術指揮官,由他負責確定齊射時的平均射程。這一系統可以很快的校準,當目標機動規避打擊時,也可以很容易的再度咬住目標。但當每個瞄準手都要持續不斷的校準目標,以補償船體的搖擺和機動。

1916年改裝後,國王級上採用了重型的戰鬥桅桿,使得在前桅頂部新增一個測距儀成為可能並確定為標準裝備。這套新設備與火控系統相連後,可用於評估是否需要瞄準手持續鎖定他們視線內的目標,這是一項重大的改進。每個主炮塔或炮廓式副炮內都安裝了指示器,只需要對火炮仰角和與敵艦的方位角進行調整,即可開始射擊。每個305毫米炮炮塔仍保留了自己的測距儀,這樣當主火控系統被擊毀後仍能獨立作戰。

副炮

國王級上的副炮由14門150毫米45倍徑單裝艦炮組成,可以通過炮術指揮塔或瞭望塔控制,只能通過擊發開火。起初,這些艦炮的射程為13500米,後來提高到了16800米。炮彈重46千克,每門炮每分鐘最多可以射擊7次。

“國王”號完工時,還安裝了4門單管88毫米45倍徑M1913型單裝高射炮。早期服役生涯中,在艦橋後方的炮廓內還裝有6門88毫米35倍徑防魚雷炮,後期被取消。88毫米炮炮彈重9.5千克,一分鐘可以射擊10發。

魚雷發射管

國王級裝有5個魚雷發射管,3個在艦艏,2個在艦艉。每個前部的魚雷艙都有10枚庫存,外加發射管中的一枚;後部的魚雷艙各有9枚庫存,外加發射管中的一枚。這些魚雷直徑為500毫米,魚雷的安裝角為正橫前20°。魚雷發射管安裝在鏇轉基座上,起初的設計中可以相對基座鏇轉90°。後來魚雷發射管安裝改為固定式,去掉了鏇轉基座。魚**可以由指揮塔或船舷兩側的炮廓位置控制發射,這些觀察位置都有裝甲保護。任意一處控制位置都可以控制所有魚雷的射擊,不過炮廓處的控制位置只用於向前方和後方發射魚雷。

國王級的魚雷發射管其實是無用的擺設,當然所有戰列艦在此方面都不過是墨守成規,事實上各國戰列艦在遭遇的任何一場戰鬥中都沒有用魚雷取得過戰果。

導航系統

國王級的導航系統在當時屬於先進水平,該級裝有兩台安舒爾茨陀螺羅經,以及若干陀螺中繼器,翼橋位置上可以看到一台,另外一台安裝在與舵手室相連的指揮塔內。操舵位置上除這些電羅經裝置外還裝有磁羅經。國王級在裝甲帶後面還裝有2台測深儀。因此導航員可以造惡劣天氣和交戰條件下確保戰艦安全航行。擁有一台好的陀螺羅經,對導航是至關重要的;在導航區外獲得太陽線用以導航也是重要的;還能通過航位推測法保持較佳航道。總體而言,可以說國王級擁有當時最好的導航系統。

通信系統

國王級的通信系統由中部甲板位置上2號炮塔正後方的無線電室(分為傳送和接收區)兩部分和船體外部的通信天線組成。經過1917年改裝後,傳送和接收兩套裝置被完全分開:一套5千瓦的無線電裝置,波長為300-6000米;一套小的拱形裝置,幾乎為全封閉結構。兩套裝置都工作於等幅波,可手動調節。通信室內沒有隔板,所以並不安靜,特別是交戰時。解碼是室內操作人員的本職工作。無線電室內有電話和語音管與指揮塔聯繫。

探照燈

國王級上裝有8座110厘米120安培的探照燈,其中4個在前部台架上,4個在後部台架與主桅之間。前探照燈群向高照射範圍為128°,向低照射範圍為170°。後探照燈群向高照射範圍為152°,向低照射範圍為189°。艦員在有裝甲保護的位置控制這些探照燈。戰術角度上講,藉助一小束光線就可以識別出一艘敵艦,然後110厘米探照燈將立刻定位目標,以供305毫米主炮進行射擊。

國王級上還裝有1座應急110厘米120安培探照燈和2座17厘米35安培的信號探照燈。

艦載艇

德國海軍內所有級別軍艦上的艦載艇都不是隨心所欲布置,而是有縝密的安排。“國王”號帶有的艦載艇如下:

1條I級汽艇,長10米

2條A級摩托艇,長14.5米

1條3號摩托艇,長8.4米

1條有動力的舢板,長11米

1條無動力的舢板,長11米

2條O級快艇,長10米

2條I級雜用艇,長5.9米

1條C級摩托艇,長12米