獎項組成

國家科學技術獎獎勵大會

國家科學技術獎獎勵大會國家科學技術獎包含5個獎項:國家最高科學技術獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎和中華人民共和國國際科學技術合作獎。

國家最高科學技術獎:

授予在當代科學技術前沿取得重大突破或者在科學技術發展中有卓越建樹、在科學技術創新、科學技術成果轉化和高技術產業化中創造巨大經濟效益或者社會效益的科學技術工作者,國家最高科學技術獎每年授予人數不超過2名。

國家自然科學獎

獎勵在數學、物理、化學、天文學、地球科學、生命科學等基礎研究和信息、材料、工程技術等領域的套用基礎研究中,闡明自然現象、特徵和規律、做出重大科學發現的我國公民。國家自然科學獎不授予組織。

國家技術發明獎

高校獲獎代表合影

高校獲獎代表合影授予運用科學技術知識做出產品、工藝、材料及其系統等重大技術發明的中國公民。國家技術發明獎不授予組織。

國家科學技術進步獎

授予在技術研究、技術開發、技術創新、推廣套用先進科學技術成果、促進高新技術產業化,以及完成重大科學技術工程、計畫等過程中做出創造性貢獻的中國公民和組織。

中華人民共和國國際科學技術合作獎

授予對中國科學事業做出重要貢獻的個人或組織。中華人民共和國國際科學技術合作獎由國務院頒發證書;獎項不分等級。

獲獎要求

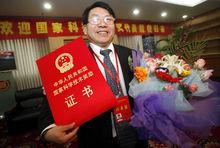

國家科學技術獎證書

國家科學技術獎證書國家最高科學技術獎每年授予人數不超過兩名,獲獎者必須在當代科學技術前沿取得重大突破或者在科學技術發展中有卓越建樹;在科學技術創新、科學技術成果轉化和高技術產業化中,創造巨大經濟效益或者社會效益,獲獎者的獎金金額為八百萬元人民幣。

國家自然科學獎授予在基礎研究和套用基礎研究中闡明自然現象、特徵和規律,作出重大科學發現的公民。國家技術發明獎授予運用科學技術知識作出產品、工藝、材料及其系統等重大技術發明的公民。國家科學技術進步獎授予在套用推廣先進科學技術成果,完成重大科學技術工程、計畫、項目等方面,作出突出貢獻的公民、組織。中華人民共和國國際科學技術合作獎授予對中國科學技術事業作出重要貢獻的外國人或者外國組織。

評審說明

這些獎項每年評審一次。其中,國家最高科學技術獎報請國家主席簽署並頒發證書和獎金;中華人民共和國國際科學技術合作獎由國務院頒發證書;這兩個獎項不分等級。其他三個獎項由國務院頒發證書和獎金,分為一、二等獎兩個等級;對作出特別重大科學發現或者技術發明的公民,對完成具有特別重大意義的科學技術工程、計畫、項目等作出突出貢獻的公民、組織,可以授予特等獎。

歷屆得主

2000年

吳文俊(1919.5.12—2017.5.7,數學家)

袁隆平(1930.9.1— ,雜交水稻之父)

2001年

王選(1937.2.5—2006.2.13,漢字雷射照排系統創始人)

黃昆(1919.9.2—2005.7.6,物理學家)

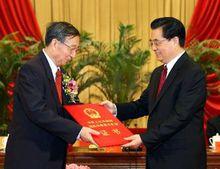

國家主席向獲獎者頒發證書

國家主席向獲獎者頒發證書2002年

金怡濂(1929.9.5— ,高性能計算機專家)

2003年

劉東生(1917.11.24—2008.3.6,著名地球環境科學家)

王永志(1932.11.17— ,著名航天技術專家)

2004年

【空缺】

2005年

葉篤正(1916.2.21—2013.10.16,氣象學家)

吳孟超(1922.8.31— ,肝臟外科學家)

2006年

李振聲(1931.2.25— ,遺傳學家、小麥遠緣雜交的奠基人)

2007年

閔恩澤(1924.2.8—2016.3.7,石油化工催化劑專家)

吳征鎰(1919.6.13—2013.6.20,植物學家)

2008年

王忠誠(1925.12.20—2012.9.30,神經外科專家、中國神經外科事業的開拓者)

徐光憲(1920.11.7— 2015.4.28,化學家、教育家)

2009年

谷超豪(1926.5.15—2012.6.24,數學家)

孫家棟(1929.4.8— ,運載火箭與衛星技術專家)

2010年

師昌緒(1918.11.15—2014.11.10,金屬學及材料科學家)

王振義(1924.11.30— ,內科血液學專家)

2011年

謝家麟(1920.8.8—2016.2.20,加速器物理及技術專家)

吳良鏞(1922.5.7— ,城市規劃及建築學家)

2012年

鄭哲敏(1924.10.2— ,著名力學家、爆炸力學專家)

王小謨(1938.11.11— ,雷達工程專家)

2013年

張存浩(1928.2.23— ,物理化學家、第三世界科學院院士)

程開甲 (1918.8.3—2018.11.17 ,核武器技術專家、兩彈一星元勛)

2014年

于敏(1926.6.16—2019.1.16,核物理學家、“中國的氫彈之父”)

2015年

【空缺】

2016年

趙忠賢(1941.1.30— ,超導物理學家)

屠呦呦(1930.12.30— ,女中藥學家、2015年諾貝爾醫學獎得主)

2017年

王澤山(1935.10.10—,火炸藥專家)

侯雲德(1929.7.13—,現代傳染病防控技術體系的主要奠基人)

2018年

2018年度國家科學技術獎共評選出278個項目和7名科技專家。其中,國家自然科學獎38項,一等獎1項,二等獎37項;國家技術發明獎67項:一等獎4項,二等獎63項;國家科學技術進步獎173項:特等獎2項,一等獎23項(含創新團隊3項),二等獎148項。5名外籍科學家獲得中華人民共和國國際科學技術合作獎,分量最重的國家最高科學技術獎分別頒給了哈爾濱工業大學劉永坦院士和中國人民解放軍陸軍工程大學錢七虎院士。

高校獲獎

| 2014年高校為第一完成單位獲2014年度國家科學技術獎(通用項目)統計表 | |||||||||

| 序號 | 獲獎單位 | 自然科學獎 | 技術發明獎 | 科技進步獎 | 合計 | ||||

| 一等 | 二等 | 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 合計 | ||

| 1 | 清華大學 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |

| 1 | 華中科技大學 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||

| 3 | 東南大學 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |

| 3 | 浙江大學 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||

| 5 | 哈爾濱工業大學 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||

| 6 | 北京大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||

| 6 | 吉林大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||

| 6 | 上海交通大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||

| 6 | 武漢理工大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||

| 10 | 武漢大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||

| 10 | 北京航空航天大學 | 2 | 2 | 2 | |||||

| 10 | 復旦大學 | 2 | 2 | 2 | |||||

| 10 | 湖南大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 10 | 華東理工大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 10 | 江南大學 | 2 | 2 | 2 | |||||

| 10 | 南京大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 10 | 山東大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 10 | 太原理工大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 10 | 中國石油大學(北京) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 10 | 中南大學 | 2 | 2 | 2 | |||||

| 10 | 中山大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 22 | 成都理工大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 天津中醫藥大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 北京建築大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 北京協和醫學院 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 北京交通大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 北京科技大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 北京理工大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 北京體育大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 北京郵電大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 大連理工大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 第二軍醫大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 第三軍醫大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 東北大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 東北師範大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 東華大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 福建農林大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 廣東工業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 廣東藥學院 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 貴州大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 哈爾濱醫科大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 河海大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 河南農業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 黑龍江中醫藥大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 華北電力大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 華南理工大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 華南農業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 江蘇大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 解放軍信息工程大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 昆明理工大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 南京工業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 南京林業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 南京農業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 南京師範大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 南京醫科大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 南開大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 寧波大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 山東建築大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 上海套用技術學院 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 深圳大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 首都師範大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 首都醫科大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 蘇州大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 天津工業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 同濟大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 西安電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 西安建築科技大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 西安交通大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 西安理工大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 香港大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 香港科技大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 新疆大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 長安大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 浙江工業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 浙江海洋學院 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 鄭州大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 中國科學技術大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 中國礦業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 中國農業大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 重慶大學 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 合計 | 1 | 26 | 38 | 4 | 53 | 5 | 117 | 122 | |

| 注:1、此表中數據僅統計通用項目,按獲獎項目總數排序,僅供參考;2、自然科學獎、技術發明獎僅統計了第一完成人所在單位,科技進步獎僅統計了第一完成單位。 (附屬檔案2) | |||||||||

推薦事項

為深化科學技術獎勵制度改革,做好2013年度國家科學技術獎勵推薦工作,根據《國家科學技術獎勵條例》、《國家科學技術獎勵條例實施細則》,以及《關於受理香港、澳門特別行政區推薦國家科學技術獎的規定》要求,推薦工作相關事項通知如下:

推薦辦法要求

採訪現場

採訪現場2013年度國家科學技術獎勵推薦工作採取推薦單位或專家推薦兩種方式。各推薦單位於2012年12月20日起可以憑用戶名和密碼,登錄國家科學技術獎勵綜合業務管理平台,按要求組織推薦。如專家推薦,請推薦專家與國家科學技術獎勵工作辦公室直接聯繫獲取推薦號和密碼。

(一)單位推薦

1. 國家最高科學技術獎

推薦指標不限,原則上每個推薦單位限推薦1人,請注重推薦一線工作的傑出科學家。

2. 中華人民共和國國際科學技術合作獎

推薦指標不限,請注重推薦學術水平高、國際影響大並對我國長期友好的候選人或外國組織。

3. 國家自然科學獎、技術發明獎和科學技術進步獎

各推薦單位應當建立科學合理的遴選機制,推薦本地區、本部門優秀項目和人選。推薦的項目應在本地區、本部門範圍內進行公示,並責成項目主要完成人所在單位進行相應公示。公示無異議或雖有異議但經核實處理後再次公示無異議的項目方可推薦。各推薦單位請嚴格按照下達指標數(附屬檔案1)進行推薦,各獎種指標不得挪用,超指標推薦的,一律不予受理。科技進步獎創新團隊和企業技術創新工程類項目的推薦指標另行下達。

(二)專家推薦

1.國家最高科學技術獎獲獎人每人每年可推薦1項(名)國家科學技術獎項目(人選)。

2.中國科學院院士、中國工程院院士3人(含)以上可共同推薦1名國家最高科學技術獎、中華人民共和國國際科學技術合作獎候選人(外國組織),或1項國家自然科學獎(僅限1人獨立完成的項目)。

3.1973年1月1日以後出生的中青年人員牽頭完成的基礎研究項目,可由3名以上國內知名同行專家(至少有1名院士)共同推薦國家自然科學獎。

國家科學技術獎大會

國家科學技術獎大會專家應推薦本人所從事的學科或專業領域的項目(人選),且每年只能推薦1次。當推薦項目(人選)出現異議時,有責任協助處理。項目公示時將公布推薦專家姓名。

(三)推薦項目和人選的基本條件

推薦項目(人選)必須符合《國家科學技術獎勵條例實施細則》中規定的推薦要求,還必須滿足以下條件:

1.推薦國家自然科學獎項目提供的主要論文論著公開發表時間應當於2010年1月31日前;技術發明獎和科技進步獎項目的整體技術套用時間應當於2010年1月31日前,並產生社會和經濟效益。

2.推薦國家科學技術進步獎的項目,如曾列入國家級計畫,應當在項目整體驗收後推薦。

3.同一人同一年度只能在一個推薦項目中作為前三完成人參加國家科技獎的評選。

推薦時間要求

(一)推薦材料截止時間

2013年1月31日前報送推薦材料,逾期不予受理。

(二)網路推薦截止時間

為了保障網路推薦工作的順利進行,國家科學技術獎勵工作辦公室分類確定各推薦單位網路推薦截止時間,請積極配合。具體要求如下:

1.各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團、特別行政區、計畫單列市的科學技術主管部門,網路推薦截止時間為2013年1月29日上午八時。

2.國務院組成部門、國務院直屬機構、國務院直屬事業單位的科學技術主管部門和專家推薦,網路推薦截止時間為2013年1月30日上午八時。

3.國務院部委管理的國家局、大型行業協會、學會,大型企業及其他推薦單位的科學技術主管部門,網路推薦截止時間為2013年1月31日上午八時。

評獎標準

為獎勵在科技進步活動中作出突出貢獻的公民、組織,中國設立了國家最高科學技術獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎、中華人民共和國國際科學技術合作獎5項國家科學技術獎。

國家最高科學技術獎每年授予人數不超過2名,獲獎者必須在當代科學技術前沿取得重大突破或者在科學技術發展中有卓越建樹;在科學技術創新、科學技術成果轉化和高技術產業化中,創造巨大經濟效益或者社會效益。獎金800萬元。

國家自然科學獎授予在基礎研究和套用基礎研究中闡明自然現象、特徵和規律,作出重大科學發現的公民;國家技術發明獎授予運用科學技術知識做出產品、工藝、材料及其系統等重大技術發明的公民;國家科學技術進步獎授予在套用推廣先進科學技術成果,完成重大科學技術工程、計畫、項目等方面,作出突出貢獻的公民、組織;中華人民共和國國際科學技術合作獎授予對中國科學技術事業作出重要貢獻的外國人或者外國組織。

這些獎項每年評審一次。其中,國家最高科學技術獎報請國家主席簽署並頒發證書和獎金;中華人民共和國國際科學技術合作獎由國務院頒發證書;這兩個獎項不分等級。其他三個獎項由國務院頒發證書和獎金,分為一、二等獎兩個等級;對做出特別重大科學發現或者技術發明的公民,對完成具有特別重大意義的科學技術工程、計畫、項目等作出突出貢獻的公民、組織,可以授予特等獎。

獎金設定

2018年度國家科學技術獎獎金標準也進行了調整。其中,國家最高科學技術獎獎金額度由設立之初的500萬/人調整為800萬/人,獎金分配結構調整,全部由獲獎者個人支配,國家科學技術獎三大獎獎金額度也同步提高50%。

監督檢查

2015年3月,國家科學技術獎勵工作辦公室發布《國家科學技術獎評審行為準則與督查暫行規定》。《規定》旨在加強對國家科技獎評審活動的監督檢查,規範評審過程中有關組織和個人的行為,保證評審活動公平、公正、廉潔高效、依法進行。

對於評審組織者,《規定》嚴禁9種不規範行為,包括:不得違反保密規定,詢問、探聽處於保密階段的工作安排信息,以及與自己工作職責無關的其他評審組的評審信息;不得介紹、引領候選人或候選項目的推薦單位、完成單位的有關人員走訪評審委員及其他專家,從事可能影響評審公正性的活動;不得參加其他任何單位組織的項目鑑定、驗收、評審等活動;不得接受候選人或候選項目的推薦單位、完成單位及其有關人員贈送的禮品、禮金、有價證券、支付憑證、商業預付卡、宴請或其他好處等。《規定》明確規定,評審組織者不得作為候選人參與任何科技項目評獎。

對於評審專家,《規定》提出了“七不準”,包括:不得違反保密規定,泄露評審專家身份、評審活動有關情況,泄露或使用評審對象的技術秘密、評審資料等;不得利用評審專家的特殊身份和影響力,以任何形式為候選人或候選項目進行可能影響評審公正性的活動;不得在項目考察和異議處理活動中,協同有關單位弄虛作假、徇私舞弊,違背科學道德,作出不公正的評價意見等。

對於推薦者,《規定》明確了“七不準”,包括:不得與被推薦對象協同弄虛作假、提供虛假材料,或者明知其存在重大問題隱匿不報,推薦不符合條件的項目;不得探聽評審組織處於保密階段的工作安排信息、評審專家名單及其他評審過程中的保密信息;不得在異議處理工作中無正當理由推諉、拖延,拒不開展調查、惡意拖延調查、不配合調查;不得在異議處理工作中敷衍塞責或徇私舞弊,做出不公正的調查處理意見等。

對於評審對象,《規定》明確了“八不準”,包括:不得在推薦材料中剽竊、侵奪他人成果,提供虛假材料、信息,誇大成果水平、套用情況;不得虛構相關事實,人為拼湊、包裝項目;不得隱瞞相關事實,違規重複報獎;不得請託任何機構、人員進行可能影響評審公正性的活動;不得違反規定程式,擅自將相關材料提交評審組織或者評審專家;不得向評審組織工作人員、評審專家、推薦單位工作人員贈送禮品、禮金、有價證券、支付憑證、商業預付卡、宴請或其他好處;不得在異議處理中弄虛作假、拒不配合調查,或從事其他妨礙調查工作正常進行的行為。

歷屆國家最高科學技術獎獲獎者

| 年份 | 獲獎人 | 簡介 | 主要貢獻 |

| 2000年度 | 吳文俊 | 數學家。中國科學院院士,第三世界科學院院士,中國科學院系統科學研究所副所長、名譽所長、研究員。 | 在拓撲學和數學機械化領域,特別是幾何定理的機器證明方面的世界性貢獻。 |

| 袁隆平 | 水稻育種專家。中國工程院院士,中國國家雜交水稻工作技術中心主任,湖南農業大學教授,中國農業大學客座教授,美國科學院外籍院士。 | 在雜交水稻育種理論與實踐上的重大突破。 | |

| 2001年度 | 王選 | 計算機專家。生前曾任中國科學院院士,中國工程院院士,北京大學教授,北大方正技術研究院院長,方正控股有限公司董事局主席。 | 漢字雷射照排系統的創始人,為中國新聞出版事業的計算機化奠定了基礎。 |

| 黃昆 | 物理學家。生前曾任中國科學院院士,第三世界科學院院士,瑞典皇家科學院外籍院士,北京大學教授。 | 中國的固體物理學和半導體物理學的奠基人之一,取得了世界級的理論成就。 | |

| 2002年度 | 金怡濂 | 高性能計算機專家。中國工程院院士,國家並行計算機工程技術研究中心主任。 | 中國巨型計算機事業的開拓者之一,對中國高性能計算機的發展做出了重大貢獻。 |

| 2003年度 | 劉東生 | 地球環境科學專家。中國科學院院士,中國科學院地質與地球物理研究所研究員。 | 在中國的古生物學、古地質學、環境地質學特別是黃土研究方面的原創性研究。 |

| 王永志 | 航天技術專家。中國工程院院士,中國載人航天工程總設計師。 | 中國載人航天事業的開創者之一,成功實現中國首次載人航天(2003年10月16日,神舟五號航天船)。 | |

| 2004年度 | 空缺 | ||

| 2005年度 | 葉篤正 | 大氣物理學家。中國科學院院士,中國科學院大氣物理研究所名譽所長。 | 在全球氣候變化領域的重大系統創見。 |

| 吳孟超 | 肝膽外科專家。中國科學院院士,中國人民解放軍第二軍醫大學東方肝膽外科醫院院長。 | 在肝膽外科手術實踐中取得的重大突破與理論成果。 | |

| 2006年度 | 李振聲 | 小麥育種專家。中國科學院院士,第三世界科學院院士,中國科學院遺傳發育所研究員。 | 在小麥遺傳與遠緣雜交育種、染色體工程育種及黃淮海平原中低產田改造與治理中的貢獻。 |

| 2007年度 | 閔恩澤 | 石油化工催化劑專家,中國科學院院士。 | 中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院學術委員會主任、高級工程師。曾任國家自然科學基金委員會“九五”重大基礎研究項目“環境友好石油化工催化化學和反應工程”的主持人。開發化纖單體己內醯胺的製造技術,取得長足進展 |

| 吳征鎰 | 植物學家,中國科學院院士。 | 在植物分類研究中,發現並發表了1300個以上新分類群(植物亞科、族、組等新等級不下10個,新屬10個),在國際植物分類學研究領域中產生了重要的影響。從事以中國植物為中心的東亞植被和區系研究,研究生物多樣性,編著了大量文獻 | |

| 2008年度 | 王忠誠 | 神經外科專家,中國工程院院士。 | 中國神經外科開拓者之一。 |

| 徐光憲 | 化學家,中國科學院院士。 | 在稀土元素分離以及套用中做出重要貢獻。 | |

| 2009年度 | 谷超豪 | 我國著名數學家,中科院院士,國際教育研究院院士,教授。 | 國家基礎研究重大項目“非線性科學”首席科學家,教育部數學和力學指導委員會主任。 |

| 孫家棟 | 運載火箭與衛星技術專家,中國科學院院士,國際宇航科學院院士。 | 中國第一枚飛彈總體、第一顆人造地球衛星、第一顆遙感探測衛星、第一顆返回式衛星的技術負責人、總設計師,是中國通信衛星、氣象衛星、資源探測衛星、北斗導航衛星等第二代套用衛星的工程總師,是中國探月工程總設計師,中國“兩彈一星”功勳科學家 | |

| 2010年度 | 師昌緒 | 中國科學院院士、金屬學及材料科學家。 | 中國高溫合金開拓者之一,發展了中國第一個鐵基高溫合金,領導開發我國第一代空心氣冷鑄造鎳基高溫合金渦輪葉片,可用作耐熱、低溫材料和無磁鐵錳鋁系奧氏體鋼等,具有開創性。多次參加或主持制訂我國有關冶金材料、材料科學、新材料全國科技發展規劃 |

| 王振義 | 中國工程院院士、內科血液學專家 | 從事血栓和止血研究,在國內首先建立血友病A與B以及輕型血友病的診斷方法。1980年起開始研究癌腫的分化療法。1986年在國際上首先創導套用全反式維甲酸誘導分化治療急性早幼粒細胞白血病,獲得很高的緩解率 | |

| 2011年度 | 謝家麟 | 中國科學院院士、中國粒子加速器事業開拓者和奠基人之一 | 國際著名物理學家,我國粒子加速器事業的開拓者和奠基人。20世紀80年代,領導北京正負電子對撞機的設計和建設。20世紀90年代,提出開展自由電子雷射研究的863項目建議。多次就中長期發展規劃提出重要建議和指導意見,對促進我國加速器領域的發展發揮了重大作用 |

| 吳良鏞 | 中國科學院和中國工程院兩院院士、著名建築與城鄉規劃學家 | 長期從事建築與城鄉規劃基礎理論、工程實踐和學科發展研究,針對我國城鎮化進程的特點,創立了人居環境科學及其理論框架。提出了以人為核心的人居環境建設原則、層次和系統,發展了區域協調論、有機更新論、地域建築論等創新理論 | |

| 2012年度 | 鄭哲敏 | 中國科學院和中國工程院兩院院士、著名力學家、爆炸力學專家 | 提出了流體彈塑性體模型和理論,並在爆炸加工、岩土爆破、核爆炸效應、穿甲破甲、材料動態破壞、瓦斯突出等方面取得重要成果。倡導海洋工程力學、材料力學性能、環境災害力學的研究,創建了中國科學院力學研究所非線性連續介質力學實驗室 |

| 王小謨 | 中國工程院院士、雷達工程專家 | 從事雷達科研30餘年,設計研製了多種型號具有國際先進水平的雷達,尤其在三坐標雷達和低空雷達方面卓有建樹,為國家創造出較大的經濟效益,為軍事電子工業的發展做出了重大貢獻 | |

| 2013年度 | 張存浩 | 中國科學院院士、中國科學院大連化學物理研究所專家 | |

| 程開甲 | 中國科學院院士、中國人民解放軍總裝備部專家 |

國家科學技術獎項

| 為了獎勵科學技術進步活動中做出突出貢獻的公民、組織,調動科學技術工作者的積極性和創造性,加速科學技術事業的發展,提高綜合國力,國務院頒布《國家科學技術獎勵條例》,設立下列國家科學技術獎 >>>進入技術百科 | |||||

| 國家最高科學技術獎 | 國家自然科學獎 | 國家技術發明獎 | 國家科學技術進步獎 | 中華人民共和國國際科學技術合作獎 | |