簡介

噶爾-納木錯斷層帶,或稱噶爾-措邁斷層帶、革吉-念青唐古拉斷層帶,是位於青藏高原上的一條斷層帶。它西起革吉邦巴(舊屬噶爾),向東經亞熱、隆格爾、扎日南木錯

噶爾-納木錯斷層帶

噶爾-納木錯斷層帶南、措邁(屬昂仁縣)至納木錯以東的念青唐古拉山脈西麓而止。

噶爾-納木錯斷層帶是岡底斯地塊的塊內斷裂,在喜馬拉雅地塊開始與已經拼合到歐亞板塊之上的岡底斯地塊碰撞的華北構造期間開始發育。早期表現為由北向南的逆沖斷層,中期呈現斜沖-韌性剪下性運動,晚期則表現為左行走滑特徵。

噶爾-納木錯斷層帶在地貌上表現為隔開南邊的岡底斯山和北邊的羌塘高原的東西向長條低地。在這條低地內發育了大量的內陸湖泊,成為青藏高原上有名的湖區。西藏最大的一些湖泊如納木錯、格仁錯、昂孜錯、當惹雍錯、扎日南木錯、塔若錯、昂拉仁錯等均位於這一低地內。

構造運動

喜馬拉雅運動是中國大陸及周邊地區發生的又一次劇烈的構造運動。在喜馬拉雅期間,印度板塊在經過長途跋涉之後終於撞上了歐亞板塊,使整個歐亞板塊東部再次受到了近南北向的擠壓作用。其中,中國西部受到的影響最大。在劇烈的擠壓作用下,喜馬拉雅山脈和青藏高原迅速抬升,它們都是大型滑脫構造,在滑脫面之上發育了一系列的近東西走向的逆掩斷層,其中較大的自南向北依次是喜馬拉雅主前緣斷層帶、喜馬拉雅山主邊界斷層帶、喜馬拉雅山主中央斷層帶、定日-洛扎斷層帶、雅魯藏布江斷層帶、噶爾-納木錯斷層帶、班公錯-怒江斷層帶、空喀拉-唐古拉溫泉斷層帶和金沙江斷層帶等。這些逆掩斷層之間形成巨大的褶皺斷塊山系,自南向北依次是喜馬拉雅山脈、岡底斯山

噶爾-納木錯斷層帶

噶爾-納木錯斷層帶脈、念青唐古拉山脈、唐古拉山脈、可可西里山脈等;斷層帶本身則表現為山脈間和高原上的低地。

在青藏高原以北,同樣出現了一系列的逆掩斷層。與青藏高原不同的是,這些逆掩斷層的傾向並不相同,因此並未形成像青藏高原那樣的疊瓦構造,而是使兩條傾向相對的斷層之間的地塊相對上升,兩條傾向相背的斷層之間的地塊相對下降,從而形成盆嶺相間的構造。如康西瓦-崑崙山斷層帶和塔里木南緣斷層帶之間的崑崙山地上升,塔里木南緣斷層帶和庫爾勒-烏恰斷層帶之間的塔里木盆地下降,庫爾勒-烏恰斷層帶和伊林哈別爾尕-亞乾斷層帶之間的天山山地上升,伊林哈別爾尕-亞乾斷層帶和德爾布乾-克拉麥里斷層帶之間的準噶爾盆地下降,柴達木南緣斷層帶和宗務隆山-青海湖南緣斷層帶之間的柴達木盆地下降,宗務隆山-青海湖南緣斷層帶和北祁連北緣斷層帶之間的祁連山地上升,等等。

在中國大陸中東部,在東西向的張裂作用下,原有的近南北向的斷層如閩粵沿海斷層帶、郯城-廬江斷層帶、大興安嶺東側斷層帶、太行山東側斷層帶、武陵山-大明山斷層帶等均轉變為張裂性的正斷層,沿其中某些斷層還有花崗岩侵入。同時,還出現了一些新的張裂斷層,如汾渭斷層帶、大雪山東緣斷層帶等。

南海、東海、日本海也均在這一時期受東西向的張裂作用而大幅張開,成為西太平洋的邊緣海。俄羅斯的貝加爾湖也是由在這一時期形成的地塹帶積水而成的。

地應力

喜馬拉雅期地應力的主應力方向,在中國西部是北北東-南南西走向,向東逐漸轉為北東走向。因西太平洋俯衝帶的作用而具有近東西向主應力方向的地應力的地區已經東移到了日本海、東海、南海海盆以東的日本列島、琉球列島和菲律賓群島地區,這充分說明了喜馬拉雅期印度板塊向北的碰撞對中國大陸的影響。

影響

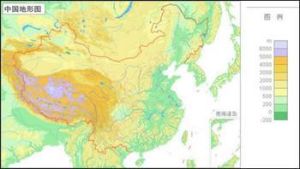

喜馬拉雅運動過後,現代的中國地貌基本形成。在中國西部,喜馬拉雅運動導致喜馬拉雅山脈和青藏高原的迅速抬升,使後者成為“世界屋脊”,並導致崑崙山、天山、阿爾金山、祁連山和阿爾泰山的抬升(“活化”),以及塔里木盆地、準噶爾盆地、柴達木盆地的相對下降,新疆地區的“三山夾兩盆”地貌就此形成。

在中國東部,近東西向的張裂作用則使李四光提出的新華夏構造體系中的三大隆起帶和三大沉降帶之間的相對高差加大,其中第三隆起帶東邊的大興安嶺-太行山-巫山-雪峰山一線成為中國地貌第二級階梯和第三級階梯的分界線,而第三沉降帶南段(即四川盆地)以西的橫斷山則連同祁連山、阿爾金山、崑崙山一起成為中國地貌第一級階梯和第二級階梯的分界線。這種三級台階的地貌使黃河水系和長江水系最終得以全面形成。

地震帶與斷層

| 地震源於地殼斷層的相對運動,也就是說如果能避開斷層所處的斷裂帶就能避開地震的傷害。 |