簡介

寺廟概述

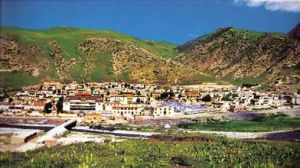

亦稱“尕拉寺”、“嘎寺”等,藏語稱“嘎拉德欽楞”,意為“大樂洲”。位於今仲達鄉西30公里處,由直貢噶舉派創始人仁欽貝弟子康覺多傑寧保初建於十三世紀中葉,後將附近的一座噶丹派小寺合併,形成一座較大規模的寺院。十紀初葉,宗喀巴大師向該寺的康覺索南堅贊活佛贈送七尊自塑像中的一尊,勸其改宗。於是,康覺索南堅贊與宗喀巴大師的弟子堪波永德巴哇,將寺廟改宗格魯派,並以色拉寺為母寺,使嘎拉寺成為玉樹地區最早的18座格魯派寺院之一。為此,還在附近格宗、森宗、達宗三溝之間建有藏娘塔,以示紀念(藏娘塔現為重要宗教活動點之一)。嘎拉寺改宗後,至今仍然供奉著直貢噶舉派創始人覺哇久典公保·仁欽貝和玉樹地區直貢噶舉派護法神阿斯秋吉卓瑪的塑像,進行法事活動時,還製做直貢噶舉派的“多日瑪”(施供食子)。嘎拉寺原轄有邦群、邦布等子寺,其信仰者主要為附近歇格仲巴、巴格囑哇、賽柯、更宗達瑪、來格喔哇、敦拉日等村的民眾。最盛時有僧200多人,寺僧定期去色拉寺學經,其中格多江等人曾任色拉寺堪布。1958年前,全寺有僧70人,建有36柱的經堂1座。1985年12月10日批准開放,並遵從活佛男卡加措德旨意將寺址遷到求龍達。現寺院德僧俗民眾的共同努力下得到重建,該寺整個寺院的一切工作由恰噶喇嘛和曲吉嘎哇活佛來管理和主持。現重建經堂14間,寺僧定員30人,實有50人。寺廟系統

嘎拉寺活佛原有曲吉嘎哇、昂文求代、恰阿喇嘛等三個系統。其中康覺系統的第一世多傑寧保傳為玉樹地區“八十康覺”活佛之一,首建康覺寺(曾寫為孔雀寺),次建嘎拉、讓娘等寺,是玉樹地區直貢噶舉派的開創者。“康覺”,意為快腿康巴人,得名於多傑寧保為其師覺哇·久典公保治病,快速找來藥物的故事。珍貴歷史遺蹟

嘎拉寺有許多歷史悠久的文物,其中大威德佛像於1267年由元朝皇帝賜於康元多吉寧保活佛後,至今供奉在寺內,這尊佛像又稱作“大威德吉祥殊勝佛像”。此外,還有以釋迦牟尼銅像為主的360尊佛像,以及釋迦牟尼成佛圖為主的唐卡120副,僧卷516卷,法器3110件。寺院每年都舉行101次大小法會。現任僧侶介紹

嘎拉寺活佛曲吉嘎哇:

現世的曲吉嘎哇活佛,於2000年出生於玉樹縣仲達鄉,2006年坐床。格西洛尕仁波切介紹:

大昭格西洛尕仁波切於1969年出生在玉樹州。仁波切父親從小教他學習藏文,有一定的讀寫能力。8歲那年進入公立學校,開始進行正規教育,取得了良好的成績,深受教師的好評。1984年,當仁波切16歲時,悄悄離開家出走。在格魯派前藏三大寺之一的哲蚌寺入教求學。拜了幾十名高僧和大昭格西為師,21年如一日,起早晚睡,精讀苦練,學習文化知識,特別是五部經典大論的學習成績顯著,深受同仁的認可和贊語,並在2004年三十七歲的他榮獲格西學位。2006年仁波切應家鄉百姓懇請要求回到故鄉,在康區甘孜二百多名僧人講解了五部經典大論,培養了教與理兩方面具有相當水平的僧侶。仁波切每年堅持召開法會,給當地信徒民眾講解佛教禮儀,為人處事,利益取捨,和諧社會,生態環保等內容,從而祈求人間和諧、平安、這對當地社會治安取得了顯著的成效。自仁波切侄子洛桑南加認定嘎拉寺活佛曲吉尕哇第三世靈童,並坐床後,根據僧人和信徒民眾的邀請,仁波切擔任了該活佛的經師和該寺僧人師。先後應囊謙縣果切寺、當卡寺和玉樹州佛學院的邀請,給當地僧徒民眾講述了各種佛教經典理論和文化知識。寺院把一切資金用於行善積德之事,仁波切對佛教的無比虔誠和對佛法積極宣揚,功績非常巨大。

嘎拉寺眾僧師守護戒律,宣揚佛法的信徒,當地信教民眾非常善良、信守、重因果取捨。但嘎拉寺地處偏僻,交通不便,眾僧生活條件差,住宅簡陋,加之該寺活佛年幼,導致嘎拉寺的內外大小事務全部落到格西仁波切肩上。