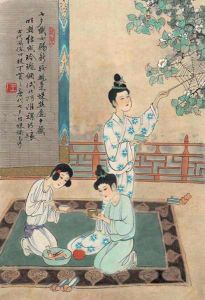

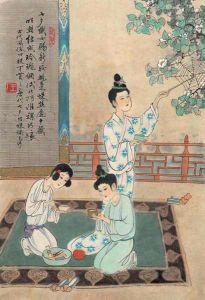

簡介

喜蛛應巧

喜蛛應巧五代王仁裕《開元天寶遺事》說:“七月七日,各捉蜘蛛於小盒中,至曉開;視蛛網稀密以為得巧之侯。密者言巧多,稀者言巧少。民間亦效之”

歷史

喜蛛應巧

喜蛛應巧 這是最早的乞巧方式,始於漢,流於後世。

記載最早見於東晉葛洪的《西京雜記》:“漢彩女常以七月七日穿七孔針於開襟樓,人具習之。”

南朝梁宗懍《荊楚歲時記》有:“是夕,陳瓜果於庭中以乞巧。有喜子網於瓜上則以為符應。”

《輿地誌》載:“齊武帝起層城觀,七月七日,宮人多登之穿針。世謂之穿針樓。”

五代王仁裕《開元天寶遺事》有:“七夕,宮中以錦結成樓殿,高百尺,上可以勝數十人,陳以瓜果酒炙,設坐具,以祀牛女二星,妃嬪各以九孔針五色線向月穿之,過者為得巧之侯。動清商之曲,宴樂達旦。土民之家皆效之。”

宋朝孟元老《東京夢華錄》說,七月七夕“以小蜘蛛安合子內,次日看之,若網圓正謂之得巧。”

宋周密《乾淳歲時記》說;“以小蜘蛛貯合內,以候結網之疏密為得巧之多久”

元陶宗儀《元氏掖庭錄》說:“九引台,七夕乞巧之所。至夕,宮女登台以五彩絲穿九尾針,先完者為得巧,遲完者謂之輸巧,各出資以贈得巧者焉。”

明田汝成《熙朝樂事》說,七夕“以小盒盛 蜘蛛,次早觀其結網疏密以為得巧多寡。”

由此可見,歷代驗巧之法不同,南北朝視網之有無、唐視網之稀密,宋視網之圓正,後世多遵唐俗。

方法

所謂“喜蛛應巧”,就是把一些瓜果食品(以香瓜、黃金瓜、巧果、花生、紅棗等為主)放在果盆上,這通常是在穿針乞巧前已由大人們作了準備。

“穿針乞巧”以後,大家都睜大眼睛看果盆上有否“喜蛛”在結網,誰先發現,誰就大吉大利。

所謂喜蛛,其實是一種米粒大的小蜘蛛,夏秋之交,在一些花草樹木上,常能見到,偶而有一隻爬在人身上或被人發現在屋內,都說是喜事之兆,一般都會被很小心地放生,大家都不會輕易弄死它。

但果盆上要有這種喜蛛的蹤跡,卻也不容易,有時為了早點分到瓜果,我們中總有一人會偷偷捉一隻放在果盆上。大人們其實也知道,睜一眼閉一眼的,在孩子“發現”喜蛛的歡呼聲中,邊把瓜果分到各人手中,邊說道:吃吧,吃吧,年年有巧,年年有巧。