簡介

穿針乞巧

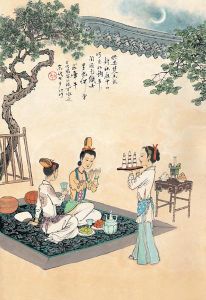

穿針乞巧七夕之夜,女子手執五色絲線和連續排列的九孔針(或五孔針、七孔針)趁月光對月連續穿針引線,將線快速全部穿過者稱為“得巧”。

起源

穿針乞巧,這是最早的乞巧方式,始於漢,流於後世。《西京雜記》說:“漢彩女常以七月七日穿七孔針於開襟樓,人具習之。”南朝梁宗謀《荊楚歲時記》說:“七月七日,是夕人家婦女結彩樓穿七孔外,或以金銀愉石為針。”《輿地誌》說:“齊武帝起層城觀,七月七日,宮人多登之穿針。世謂之穿針樓。”五代王仁裕《開元天寶遺事》說:“七夕,宮中以錦結成樓殿,高百尺,上可以勝數十人,陳以瓜果酒炙,設坐具,以祀牛女二星,妃嬪各以九孔針五色線向月穿之,過者為得巧之侯。動清商之曲,宴樂達旦。土民之家皆效之。”元陶宗儀《元氏掖庭錄》說:“九引台,七夕乞巧之所。至夕,宮女登台以五彩絲穿九尾針,先完者為得巧,遲完者謂之輸巧,各出資以贈得巧者焉。”