文物簡介

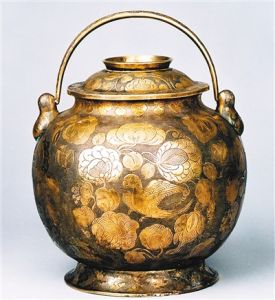

國寶級文物“鸚鵡紋提梁銀罐”

國寶級文物“鸚鵡紋提梁銀罐” 罐體為純銀錘擊成型,花紋平鏨,紋飾鎏金,魚子紋地。腹兩側均以鸚鵡紋為中心,四周繞以折枝花,形成兩組均衡式圓形圖案。鸚鵡展翅於花叢間,靈動活潑、栩栩如生。蓋頂中心為寶相團花,蓋面周圍飾葡萄、石榴和忍冬、卷草紋,提樑上飾有菱形圖案。

蓋內有墨書兩行:“紫英五十兩”“白英十二兩”,表明這件銀罐是收藏中藥的器具。

提梁銀罐在1970年何家村出土時罐內尚存有半罐水,水上浮著一張極薄的金箔,其上立十二隻精緻纖細的赤金走龍,水中還散落著十餘顆顏色各異的寶石,歷經千年歲月依然璀璨奪目。

製作工藝

國寶級文物鸚鵡紋提梁銀罐為純銀所制,紋飾全部鎏金,銀白與金黃形成對比反差,產生了一種層次分明的立體效果,體現了唐代冶銀技術水平的精湛。

金銀器的造型及裝飾題材作為一種直觀形象,不僅起著美化器皿的作用,也反映出一定的時代特徵。這件銀罐整個造型渾圓豐腴,裝飾題材又以鸚鵡為主體,恰好與圓渾的外形、飽滿的團花相協調,不但給人藝術上拔俗超凡的審美愉悅,還給人一種和合團圓的喜慶吉祥。使人感覺藝人們是在迎合唐人以胖為美的風尚,彰顯華麗的富貴之氣。

文物背景

鸚鵡因其五彩絢爛或潔白如雪的羽毛,以及善作人言的乖巧,使人對之喜愛有加,更成為唐代王公貴族最珍愛的寵物。唐代寫鸚鵡的詩不少,朱慶餘《宮詞》說:“含情慾說宮中事,鸚鵡前頭不敢言。”白居易《鸚鵡》寫道:“隴西鸚鵡到江東,養得經年嘴漸紅。”李白《鸚鵡洲》云:“鸚鵡西飛隴山去,芳洲之樹何青青。”杜甫《鸚鵡》說:“鸚鵡含愁思,聰明憶別離。”《明皇雜錄》中還記載:“開元中,嶺南獻白鸚鵡,養之宮中,歲久馴服,聰慧而洞曉言詞,上及貴妃皆呼‘雪衣娘’。”可見當時人們有多喜愛鸚鵡。

文物評價

現藏陝西省歷史博物館的國寶級文物“鸚鵡紋提梁銀罐”,是迄今已知唐代銀罐中最大氣、最精美的一件。