出 版 社: 陝西師範大學出版社

出版時間: 2008-4-1 字 數: 140000 版 次: 1 頁 數: 255 印刷時間: 2008/04/01 開 本: 16開 印 次: 1 紙 張: 膠版紙 I S B N : 9787561341544 包 裝: 平裝

編輯推薦

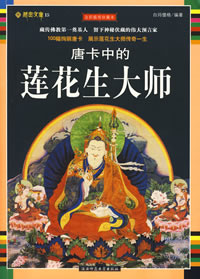

藏傳佛教第一奠基人,留下神秘伏藏的偉大預言家。100幅絢麗唐卡,展示蓮花生大師傳奇一生。

全方位、多角度的唐卡深度解讀

唐卡是西藏一種獨特的宗教藝術,它就如同一顆璀璨的水晶,不僅蘊含著千年藏傳佛教的深奧哲理,更折射出藏民族文化的方方面面,從悠久的民族歷史到神秘的天文歷算,從豐富的地理常識到富麗的民俗文化……堪稱是一部西藏文化的手繪版”百科全書”。

這套“藏密文庫”系列圖書,融唐卡鑑賞和佛教知識為一體,引導讀者進入博大精深的藏傳佛教天地。出版以來,得到了讀者、專家的鼓勵和認可,也將吸引更多的優秀藏學家、佛學者、鑑賞家來共同參與,共同構築這個寶貴的文庫。

內容簡介

蓮花生大師為公元8世紀印度僧人,梵文名為Padmasambhava,大師原本為烏仗那國王子,後棄王位出家,週遊印度廣訪密法大師求法學習,成為當時神通第一的密宗法師。後應藏王赤松德贊之請,前往藏地傳法,是藏傳佛教實際的創立者,並且主持修建了西藏第一座佛寺,是藏傳佛教史上最具傳奇色彩的上師。

目錄

蓮花生大師淨土

唐卡圖版目錄

編者序 探尋一個跨越千年的傳奇

第一篇 具足勝德:神通第一的蓮花生大師

1、藏傳佛教的開創者

2、留下無數伏藏的大師

3、師君三尊

4、神秘的蓮花生大師預言

5、唐卡中的蓮花生大師

第二篇 精研深修:蓮花生大師的修證之路

1、佛教密宗聖地——烏丈那國

2、蓮花中出生的人

3、棄王位遠行

4、在寒林中刻苦修行

5、學習天文歷算醫學——通達五明

6、阿修羅石窟受戒為僧人

7、追隨尊者極喜金剛

8、金剛法界宮成就密法

第三篇 雪域弘法:蓮花生入西藏

1、赤松德贊王時期的吐蕃

2、使者延請蓮花生大師入藏

3、佛教與苯教之爭

4、調伏十二丹瑪女神

5、降雪山五長壽女神

6、降伏念青唐古拉山神

7、調伏夜叉、火神

8、選址修建西藏第一座寺院——桑耶寺

9、桑耶寺的護法神——白哈爾神

10、度藏族人出家——開創藏人出家之始

11、空行母(佛母)益西措嘉

12、翻譯佛經

13、伏藏密法與加持聖地

14、離藏前的教誡

第四篇 開宗立教:蓮花生大師與寧瑪派

1、西藏第一座寺院桑耶寺

2、寧瑪派的開創

3、帶入藏地的大圓滿法

4、普巴金剛

5、蓮師二十五位心子

附錄

參考書目

書摘插圖

1 藏傳佛教的開創者

在西藏,提起蓮花生大師,可以說無人不知、無人不曉——因為他是西藏佛教的實際開創者,有“第二佛陀”之稱。

蓮花生大師,梵名Padma-sambhava,梵名音譯為白瑪桑壩哇,藏族人稱其為“鄔堅仁波且”(ao-rgayn-rin-po-the,意為“鄔堅大師”)、鄔堅白瑪(ao-rgayn-pad-ma,意為“鄔堅·蓮花師”),出生於印度西北部的烏仗那國(今巴基斯坦西部的卡普利斯坦)。

蓮花生大師是藏傳佛教密宗的開創者與奠基者,被西藏奉為“西藏最具神通力與加持力的上師”,以及“師君三尊”之一,同時,蓮花生大師也是寧瑪派(俗稱“紅教”)的開山祖師。

雖然說,早在悉補野世系第28代藏王拉脫脫日年贊時,就有“天降神物”的傳說,即由天上降下一個精美的盒子,裡面裝有佛教《大乘莊嚴寶王經》、《百拜仟悔經》以及金塔(一說是《諸佛名稱經》、《寶篋經》及一尊水晶觀音菩薩像)等佛教物品,但因當時沒人看得懂,不知是何物,故把這些天降之物取名為“嚴密寶篋”,被供養在榮布拉岡宮內。據稱,這是佛教傳入西藏的最早記載。

再到開創吐蕃王朝的第一代藏王、悉補野世系第33代藏王松贊乾布(617—698年)時,因政治聯姻而娶了尼泊爾的赤尊公主和大唐的文成公主(618—680年,一說626—680年),因二位王妃學佛的緣故,而有了佛教的信奉,並修建了大昭寺、小昭寺,以及昌珠寺等十二座寺院。但是,當時並沒有得到很廣的傳播或影響。即使松贊乾布本人對佛教極有好感,即使松贊乾布還以大臣吞米桑布扎新創的藏文翻譯了不少佛教經典(當時參與的人有印度人古薩惹、尼泊爾人香達、漢族僧人大天壽等),但他去世後就宣告停止了。

松贊乾布在世時,因懾於他的威名與英武,反佛勢力還不敢把佛教如何,當他去世後,苯教以較大優勢取得了主動權,所以在以後兩代贊普時期,佛教不但沒有什麼發展,還慢慢消退了些。而且,由於藏地本土的宗教苯教的根深蒂固,加上大部分臣民長久以來信奉的習慣,所以將佛教的傳入視為是對苯教神靈的褻瀆。而在勢力上佛教在當時還不足以與苯教相抗衡,因此在松贊千布去世後,大昭寺、小昭寺都被迫關閉了,就連文成公主帶去的釋迦牟尼佛十二歲等身像也被埋入地下五十餘年,直到金城公主(?-740年,為唐高宗李治和武則天的重孫女,唐中宗李顯的侄孫女,雍王守禮的女兒中宗將金城公主視作親生女兒一般,後冊封她為“長女”,有詔書為憑)於公元710年嫁來藏地時才有所改變。金城公主所嫁的人,據說本來是赤德祖贊(690—755年,704—755年在位)之子江察·拉溫,但在她去西藏的途中,因江察·拉溫從馬上摔下來死了,所以只好嫁給了赤德祖贊。

赤德祖贊是松贊乾布之後吐蕃第五代贊普,因武力之威促使大唐與吐蕃第二次聯姻,迎娶了金城公主。因金城公主是虔誠的佛教徒,受她的影響,赤德祖贊自然是支持佛教的,她到吐蕃後不但把文成公主帶去的釋迦牟尼佛十二歲等身像從地下挖出來供奉在大昭寺,而且還成功地勸說藏王赤德祖贊接納了因戰亂而從西域逃來藏地的僧人,並為他們修建了7座寺廟。這些做法無疑促進了佛教在當時的發展,但卻也因此引起了信奉苯教大臣們的仇恨與不滿,最終導致反佛勢力更加排斥和壓制佛教,連藏王赤德祖贊也被他們設計害死了。

赤德祖贊在唐天寶十四年(755年)死後,赤德祖贊之子赤松德贊(755—797年在位)繼承王位,因當時年齡太小,而被信奉苯教的貴族大臣把持了政權,他們不遺餘力地打擊佛教,還發動了藏族歷史上第一次的“禁佛運動”。這次禁佛的一些措施是令人難忘的,比如下令在西藏境內禁止信奉佛教,改大、小昭寺為屠宰場,將畜皮和牲畜內臟掛在佛菩薩上,將文成公主、金城公主帶到西藏的佛像埋在地下等,直到赤松德贊成年之後,設計消滅了反佛勢力,佛教才重見天日。

就算在蓮花生大師之前,有靜命論師(即寂護,700—760年,梵名Santa-raksita,印度僧)前來弘法,但因地方鬼神作怪,出了不少天災,而給了苯教不少口實,最後靜命大師只好先返回印度。靜命大師臨走時曾告訴赤松德贊說,這些違緣非具足大神通及威猛咒術的高僧不能降伏,故讓藏王禮請蓮花生來藏,緣起因此而開。

8世紀中葉,蓮花生大師受藏王赤松德贊正式邀請前往西藏弘法,一路上斬妖除魔、降伏外道,到藏地後,又修建了西藏第一座真正具足佛、法、僧三寶的佛寺——桑耶寺,同時,還與靜命論師以及十二名印度有部僧人一起為吐蕃最早發心出家的七名青年授戒出家,開西藏本族(藏族)人出家之始——而這七名最早出家的藏族人,被世人稱為“七覺士”。

除了建寺、安僧之外,蓮花生大師還與靜命大師、蓮花戒以及他的二十五位得意弟子一起翻譯了大量經典。尤其是他的神通廣大,不但在降伏外道、天魔地神的障礙起到很大作用,同時在啟發民心向善、增加對佛教信仰上,更扮演著舉足輕重、無可替代的角色。

至此,我們知道西藏有建佛教寺院,有譯經活動,有遣使印度、尼泊爾、漢地求法,但沒有本地出家人(有外來僧人),準確說還沒有形成氣候,算不得有組織、有僧團的正統佛教。正因為如此,可以體現蓮花師大師對西藏佛教的重要性,故而說他是西藏佛教的實際開創者。

2 留下無數伏藏的大師

蓮花生大師是於公元762年應藏王赤德松贊禮請,從印度啟程經尼泊爾而進入藏地的,一路降伏了藏地的各種神靈,並令它們成為了佛教的護法。公元763年到達藏地,在雅魯藏布江的河畔,離桑耶不遠的松卡爾地方,與藏王赤松德贊見了面。

後來,經蓮花生大師加持地基,並降伏龍神運來木頭,加上靜命大師(又名寂護,藏人尊稱他為“菩提薩堙”)的設計,按印度有名的歐丹多富梨寺,即飛行寺模樣修建了西藏第一座具備佛、法、僧三寶寺院——桑耶寺(依《西藏王臣記》所記載,桑耶寺於公元767年奠基,於公元771年完工,共費時約5年)。

蓮花生大師約於公元801年(一說是804年)離開西藏,他在藏地共住了38年(一說55年),離開西藏後,蓮花生大師又到了印度一個名叫“達羅毗荼”的地方,在那裡傳法、建寺達12年之久,晚年不知所終。

據《(蓮花生大師全傳》(蓮花持明/著)、《蓮華生大師應化因緣經》(喇嘛登里勇仲林巴,著,諾那呼上師不空海/口授,蓮華正覺,筆授)等書籍記載,蓮花生大師在進藏地以前就在尼泊爾等地埋下了大量的伏藏經典,進入西藏後,為了度化有緣,並以神通觀察佛教以後的發展,也埋下了不少經典伏藏。

那什麼叫伏藏呢?簡單地說,就是埋藏在土中的寶藏。當然,因為印度、日本、尼泊爾等地都有伏藏,西藏各派也都有伏藏,但最受重視的當推西藏寧瑪派。因為伏藏不但是該派依止修學的經典,還形成了傳承派系,可見其重要性。

而埋藏伏藏最早開始於蓮花生大師,他自己親自埋藏了不少經典或法器,後來讓弟子(包括藏王赤德松贊)埋藏了不少。伏藏所埋的物品,除了佛教經典、佛像之外,也有伏藏金銀珍寶或器皿等。在西藏亦曾掘得古代佛教之經籍。

“伏藏”,藏語叫“德日瑪”,分上、下兩部分。其中,吐蕃名王將相的作品為“上伏藏”;處於早期宗教鬥爭中處於劣勢和失敗一方所寫的著作為“下伏藏”。傳聞,當初蓮華生大師來藏地後,常將一些寫好的佛教經典埋藏地下或山洞中,甚至是一個人的大腦中(稱為“意伏藏”),等若干年之後由有緣者取出,這就是伏藏的由來。最有名的當推娘·尼瑪俄色(1124-?)、古如·卻吉旺秋(1212-1273年)二人,他們取出的伏藏,也被後人稱為“上伏藏”和“下伏藏”。

再到15世紀時,有寧瑪派僧人熱特那林巴將上,下伏藏及陸續挖掘出來的伏藏匯集並刻印,後人稱之為“南部伏藏”。16世紀時,又有一位掘藏大師仁增·郭吉登曲堅發掘不少伏藏,並將它們刻印出來,這些典後人稱之為“北部伏藏”。其中,最有名的有《五部遺教》、《(蓮花生遺教》和醫方明等重要典籍。

此外,《彌勒下生成佛經》也記載說:“彌勒將來下生之時,有乾陀羅國伊勒缽大藏、彌緹羅國般軸迦大藏、須羅咤國賓伽羅大藏、波羅捺國蠰佉大藏自然踴出。(《增一阿含經·卷四十九·非常品》、《修行本起經·卷上》、《佛本行經·卷一》、《不動使者陀羅尼秘密法》、《四分·卷一》、《釋迦方誌·卷上·迦畢試國》)一見《佛光大辭典》

蓮花生大師埋藏伏藏的目的,據稱是為了防止甚深法門、聖物產生混淆和失傳,也就是為了可信性和保持加持力,所以蓮花生大師和佛母益西措嘉將它們埋成伏藏,而後形成了寧瑪派最具特色的。伏藏傳承”,這一方法據說至今還在使用。

依藏傳佛教高僧的說法,伏藏法一共有六種傳承方式,即:1.如來密意傳;2.持明表示傳;3.補特迦羅耳傳,4.發願灌頂傳或心意付囑傳;5.教授授記傳;6.空行付囑傳。

而根據發掘伏藏的方式則可分為兩大類:

第一類是土伏藏(藏Sa gTer)。土伏藏顧名思義就是從岩石或湖中、土裡、虛空中發掘出來的藏物,它們可是完整經函、藥物、佛像或法器等伏藏物(藏gTer rDzas),有時,會是一些世間其他物品,如寫在紙上的很短的伏藏標題,那么這僅僅是開啟伏藏的鑰匙,得到的人必須喚醒蓮師加持的金剛語明智力傳承,方能解碼伏藏標題所示的伏藏含義。

第二類是意伏藏(藏dGongs gTer)。意伏藏的埋藏、傳承和發掘方式與土伏藏相類似,但意伏藏不依賴於任何的世間物質,它可能只存在於一個人的大腦或夢境中,當因緣時機成熟時,掘藏師通過自己明智界中喚醒心意付囑傳承而開啟意伏藏。

本來還有第三種伏藏形式,但因很少流傳而不為世人所知——這種神秘發掘出法門的重要方式被稱為“淨相”(藏Dag sNang)。淨相法門有人說不算是伏藏,因為它們僅僅是在境相中由佛菩薩、本尊和上師傳授的法門;但又有學者認為,既然伏藏法門是在淨相中被開啟的,那么它們事實上依然是伏藏。

據稱,這些伏藏各式各樣,可分為十八種;而每座伏藏應具足五種圓滿,而埋藏伏藏時的根本次第也必須十分清楚、明了才行,否則會產生錯謬或引起災障。這五種圓滿就是:伏藏師的密號、埋藏伏藏的密號、伏藏自身的密號、伏藏深奧的密號、守護伏藏的密號等。以伏藏師為例格式:所有的伏藏師都具有圓滿的密號,他們具足了九大功德,所以比一般人更為殊勝。伏藏師所具有的九大功德是:

第一,他必須是來自偉大的種性氏族,具有王族或貴族的功德;

第二,他的身相具足圓滿吉祥的相好莊嚴;

第三,他通達各種智慧知識;

第四,他通達一切顯、密二宗的教法;

第五,他明了一切名相與其內義;

第六,他必須修證成就,具足高超覺悟的智慧;

第七,他具足勇猛、無怯懦的體性,能使眾人信服;

第八,他具足辯才無礙,能夠善巧反駁他人的惡言;

第九,他能夠了悟分別法與非法。

一位伏藏師,如果不能圓具這九種大的功德,就是偽冒的假伏藏師。除此之外,伏藏師還必須能夠安忍不動於各種境界中,並能善巧調伏自己的內心,這是伏藏師所必備的條件。

另外,所有埋藏的伏藏,都有其自身的秘密名號。而擁有伏藏深奧的秘密號,意思是埋藏伏藏的地點必須十分的圓滿——其中具有特別的五種深奧及普通的五種深奧。普通的五種深奧是:土深奧、水深奧、崖深奧、佛殿深奧、木深奧。而五種特別的深奧則是:中間地點深奧、東方地點深奧、南方地點深奧、西方地點深奧、北方地點深奧。具足了藏處深奧與方位的深奧,伏藏地點才算圓滿。

據相關書籍記載,蓮華生大師在東、西、南、北與中藏地區,共埋藏了一百零八座伏藏。

3 師君三尊

“師君三尊”藏語稱為“堪洛卻松”——“堪”是“堪布”的簡稱,即親教師,此指靜命論師;“洛”是“洛溫”的簡稱,即軌範師,此指蓮花生大師;“卻”是“卻傑”的簡稱,意為“法王”,此指藏王赤松德贊;“松”是“三個”的意思。“師君三尊”就是指兩位高僧大德(師),加上一位藏王(君),因他們是藏傳佛教前弘期最為重要的人物,故稱為“尊”。

1.蓮花生大師

蓮花生大師,梵名音譯為白瑪桑壩哇(padma—sambhava),藏族人稱其為“鄔堅仁波且”(ao-rgayn-rin-po-the,意為“鄔堅大師”),於公元762年應藏王赤德松贊禮請,從印度啟程經尼泊爾而進入藏地的;公元763年到達藏地,一路降妖除魔,讓佛教順利地立足於西藏,可以說沒有他就沒有西藏佛教。所以他是西藏佛教的始祖,是西藏佛教的實際開創者。據稱,蓮花生大師是具足阿彌陀佛之身、千手觀音之口、釋迦牟尼佛之意而成“大應化身”,是與佛無異的大菩薩,故又稱他為“蓮花生大士”。

因為西藏在松贊千布之前是沒有文字的,所有的歷史只能靠口頭傳誦;後來的典籍所記載的年月數目,多半是參考印度的歷史史料與傳說,以及漢地較早的史料,當然還有尼泊爾、不丹以及其他周邊小國的資料,這樣綜合推算出來的。一直到1027年,《時輪金剛密續》被引進西藏之後,才統一採用“耀宗紀年”的記錄方式,並定該年為西藏的紀元元年,以每六十年為一“耀宗”,配合以乾支紀年來使用,如此才算是準確的;而對那些耀宗紀年以前的歷史事件所發生的時間,往往存在較大的爭議和不確定性。

正因為如此,蓮花生大師自公元801年(一說804年)離開西藏後,到了印度一個名叫“達羅毗荼”的地方,在那裡傳法、建寺達12年之久,晚年不知所終。其實,不但蓮花生大師晚年是個謎,就連他的出生年月也是一個未解之謎。有的文章說他是8世紀初的人,有的說他是在釋迦牟尼佛入滅後8年(一說5年,一說12年)就出生了。

蓮花生大師的生年,如果按“釋尊涅檠後8年(或5年)出生”的說法,以漢地、日本、印度等國學者比較接受的釋尊涅檠時間——公元前543年計算,蓮花大師應該是出生於公元前479年或公元前482年。到他於公元763年入藏時,蓮花生大師的年壽大約是1242歲或1245歲;公元801年離藏,年壽約為1280歲或1283歲。當然,一個人活了千餘歲,在一般人來說是難以相信的,但在很多宗教徒眼中是可信的,漢地也有彭祖活了八百多歲的傳說,那些長生不老、成仙成佛的境界更不是我們這些凡人所能測知的,姑且存而不論吧。

……