簡介

哥德式電影的典型場景

哥德式電影的典型場景哥特(Goth)這個詞最初代表的含義並不像現在解釋的華麗陰森,只是來源於北歐條頓民族中的一個部落。這班強悍野蠻的哥特人成為了摧毀西羅馬帝國的主力軍。雖然哥特民族很快就消失在歷史的車輪下了,但是在15世紀,文藝復興的藝術家們又賦予哥特這個詞野蠻、恐怖、落後、神秘等多種全新的含義。他們的審美仍只能接受古希臘和古羅馬簡潔的建築風格,無法接受法國巴黎聖母院式的哥特風格:輕靈的外型,聳立的尖頂,變幻光線的彩窗,幽暗的大廳和地窖等。他們認為這種建築代表野蠻、落後,正如當年的哥特民族一樣。

融入藝術

到了1764年,賀拉斯·瓦爾浦爾德又將哥特的概念引入了小說。哥特之所以被引入小說中,不光因為這個詞在其發展中展現著光怪陸離的面目,也因為日耳曼民族流傳的民間傳說成為了中世紀浪漫故事的重要源泉之一。這些小說大多帶著中世紀荒野廢墟的神秘色彩,情節恐怖駭人、懸念重重,揭露著那些不為人知的罪惡,難以啟齒的陰謀,令人髮指的暴力。隨後的幾百年來,英美文學中很多優秀的作品都爭先恐後的融入哥特小說的寫作手法,他們把哥特與現實中的譴責和道德探索很好的結合,例如狄更斯的《霧都孤兒》,愛倫•坡的《黑貓》 ,王爾德的《坎特維爾鬼魂》,艾米莉•勃朗特的《呼嘯山莊》。

英國著名美學家博克(EdmundBurke)認為,人類最強烈的感情是恐懼。那些雷雨交加的不眠深夜,煙霧繚繞的郊野荒野,斷壁殘垣中的荊棘叢生,都讓人們心生畏懼的同時感受到寧靜所不能帶來的靈魂悸動。而從這些景象中產生的善惡之爭更加加劇了人心的激盪。哥特小說延續了幾個世紀之久的主題便是上帝與惡魔的交戰,光明與黑暗的碰撞。

當哥特風格運用到電影中則再次得到了導演們的改造,即誇大了陰鬱旖旎的視覺衝擊力,削弱了主題上的挖掘。蒂姆•波頓就是電影導演中哥特風格的代表人物,他的“剪刀手愛德華”、“蝙蝠俠”、“斷頭谷”都瀰漫著黑暗邪惡的美感,約翰尼•德普面無人色猶如吸血鬼伯爵的動人形象和憂鬱眼神也打動了千千萬萬的觀眾,開始接受這種另類的影像。

流派特點

作品中不會出現快樂的故事、美好的結局。作品中人物多數含有吸血鬼。具有很強烈的哥特風格。曾有人問起過哥特手法在文學作品中到底起了怎么樣的作用。美國小說家弗蘭納里•奧康納(FlanneryO’Connor)回答說,“對於那些聽覺不靈的人,你得大聲叫喊;而對於那些快失明者,你只能把圖畫得大大的。”

代表作品

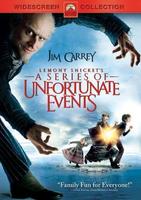

《雷蒙斯尼奇的不幸歷險》

《雷蒙斯尼奇的不幸歷險》《雷蒙斯尼奇的不幸歷險》

《雷蒙·斯尼奇的不幸歷險》改編自美國作家丹尼爾•漢德勒的《雷蒙·斯尼奇》系列童話其中的三部作品。

漢德勒的原著小說便帶有濃郁的哥特風格,連主人公的名姓都要用寫出《惡之花》這樣驚世駭俗作品作者波德萊爾的名字。漢德勒在一開場便毫不客氣的指出,在他的小說里不要指望看到什麼美好的結局或者快樂的童話故事,這裡甚至不會有令人愉快的開場,因為在現實生活中本來就沒有那么多美妙的事情。