吳棟

吳棟吳棟,絲綢技術和管理專家。

長期從事四川省絲綢業的技術和管理工作,在推進該省絲綢業的科技進步,加強企業管理,提高川絲質量,開發新產品,創馳名品牌,增加出口創匯,提高經濟效益等方面業績卓著,為該省絲綢業發展成為全國繭絲綢的主要產區作出了重要貢獻。

簡歷

1932年7月24日,生於江蘇省武進市前黃鎮。

1950-1951年,武進市前黃高中學習。

1951-1953年,蘇南蠶絲專科學校(現合併於蘇州大學)學習。

1953-1957年,西南蠶絲公司計畫員、制絲科副科長。

1957-1983年,南充第二絲綢廠技術室副主任、主任、副廠長、廠長、總工。

1983-1993年,四川省絲綢公司生產部主任。

經歷

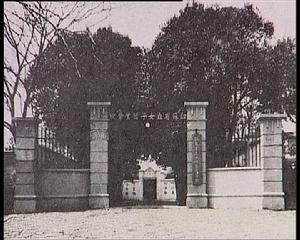

蠶桑專科學校照片

蠶桑專科學校照片 吳棟,1932年7月24日生於江蘇省武進市前黃鎮。

1951年畢業於武進市前黃高中。學習期間思想進步,熱心社會工作,曾任武進市學聯主席和學校共青團支部書記。

1953年畢業於蘇州市蘇南蠶絲專科學校(後改為蘇州絲綢工學院,現併入蘇州大學),曾任校共青團總支副書記。

1953年9月,分配到重慶西南蠶絲公司工作,先後任計畫員、技術科副科長。他深入工廠,改進制絲工藝和設備,使四川生絲的品位有較大提高。

1956年,他通過調查研究,編寫了《繅絲廠技術經濟定額制定辦法》,使四川省繅絲廠制定技術經濟定額有了一個比較規範的文本。

身體力行一線工作

吳棟多次向組織申請,要求到工廠工作,與工人民眾相結合,將學到的知識用於生產實踐。

1957年6月,經西南蠶絲公司研究決定,調至南充第二絲綢廠,先後任技術室副主任、主任、副廠長、廠長兼總工程師。在廠期間,他通過加強工藝設備和技術管理,推行先進的繅絲操作法,使該廠生絲質量連續多年居全省之冠。為提高絲綢原料——蠶繭的質量,他潛心研究四川各地區氣候對蠶繭質量的影響,探索養蠶業的合理布局。他十分重視發展農村經濟,採取國營大絲廠與鄉鎮小絲廠聯辦的做法,積極扶持鄉鎮辦小絲廠,並且幫助鄉鎮小絲廠解決生產技術和產品行銷問題,促使鄉鎮小絲廠健康成長,實現國營絲廠與鄉鎮絲廠互利共贏。吳棟調工廠時,公司領導曾提出在他下廠鍛鍊一段時期後,仍回公司工作。此後公司雖兩次要調他回去,但由於吳棟的敬業和創新精神以及生產技術和企業管理上的卓越成就,工廠堅決挽留,因此吳棟在工廠一乾就是26年。在工廠工作雖然辛苦,但他無怨無悔,專心致志把工廠搞好。

優質生絲

優質生絲1983年,四川省紡織工業管理體制改革,單獨成立具有行業管理職能的四川省絲綢公司。吳棟調公司任生產部主任,主管四川省絲綢業的生產技術、產品質量、新產品開發、設備改造以及能源、環保等工作。在此期間,他主持研究的《真絲綢服裝砂洗工藝技術》等四個科研項目,分別獲得國家星火二等獎和四川省科技進步三等獎;他主持制訂了《四川省絲綢企業質量管理辦法》等規章制度並組織實施;他多次舉辦繅絲、絹紡、絲織、印染等各專業的學習研討班,組織企業生產廠長、車間主任及有關技術人員參加各種競賽,發動企業爭創名優產品;他組織設計不鏽鋼煮繭機,積極推行定纖自動繅絲機,提高川絲質量,減少繅絲用工;他竭力倡導貿工農繭絲綢一體化的模式,使貿工農各方協調一致,利益共享,共同發展。

潛心探索產業合理布局

蠶繭是絲綢的主要原料,蠶繭質量的優劣直接影響到絲綢的質量和效益,因此很多絲綢廠都把養蠶業作為“第一車間”來抓。四川是蠶繭生產大省,年產量約占全國的20%-25%;但質量僅屬中等水平,且省內各地區的差異很大。吳棟十分重視蠶繭質量。

早在20世紀70年代,他發表了題為《要把四川蠶繭的資源優勢變為絲綢產品的優勢》的論文,提出首先要把蠶繭質量提上去。他在南充第二絲綢廠工作時,就對南充地區所屬縣市的蠶繭質量進行調查,發現除蠶品種和養蠶技術外,氣候對蠶繭質量的影響也很大。他借鑑南充氣象站的氣象檢測資料,統計了南充地區所屬13個縣市10年的氣象指數,掌握了分年、月、氣候的平均氣溫、日照時數、降雨量、相對濕度和風速資料,對照各縣市春、夏、秋、晚秋四季蠶繭的質量做出比較,結論是偏北的閬中、蒼溪、儀隴、南部、西充五縣比偏南的武勝、廣安、岳池縣的蠶繭質量要好,究其原因是偏北的五縣風速較快,相對濕度較低所致。

收穫蠶繭

收穫蠶繭1983 年吳棟調到省絲綢公司工作後,他鍥而不捨地繼續進行探索,又統計了全省20個重點蠶桑縣市10年的氣象資料,得出了相似的規律:凡是日照時間較長、相對濕度較低、風速較快的縣市蠶繭質量就較好,如川西南的寧南、鹽邊縣,川北的旺蒼、蒼溪、北川以及川東北的巴中等縣的蠶繭解舒率一般為70%-78%,毛繭出絲率35%-36%;反之,地處四川腹地的不少蠶區解舒率就差,低達40%-50%,毛繭出絲率僅28.5%-30.5%,兩者之間的差距很大。

吳棟的研究說明,四川省養蠶業的布局必須按氣候變化的規律適當合理調整,最佳化蠶品種和發種時間,使全省蠶繭質量整體水平不斷提高,蠶業經濟得以持續發展。

與此同時,吳棟還根據春、夏、秋、晚秋四季蠶繭質量指數計算出價值工程係數:春蠶為1.45,夏蠶為0.394,秋蠶為1.09,晚秋為0.97。亦就是說春蠶質量最好,價值最高;其次是秋蠶和晚秋蠶;夏蠶最低。鼓勵蠶農儘量多養春、秋蠶,少養夏蠶,以提高整體效益,增加蠶農收入。

刻苦鑽研攻克生產難題

吳棟深知:科學技術是第一生產力,只有加強科學研究,推進技術進步,四川絲綢業才能健康發展。因此他在工作中,極其重視技術創新,用科學技術來攻克生產中的難題。

20世紀50年代,四川各繅絲廠的生產設備極為落後,坐繅繅絲機占60%以上,生絲品位低,斷頭多,質量差。

繅絲廠車間生產

繅絲廠車間生產1956年吳棟任西南蠶絲公司技術科副科長後,立即組織工作組到南充第三絲綢廠與工人民眾一起對生絲質量差的原因進行調查研究,通過一段時間的研究分析,確認正品率低的主要原因是繅絲鐵鍋產生的鐵離子被生絲吸附後造成的。於是,吳棟提出用白水泥塗敷繅絲鍋,結合採用清水繅絲、實施“四大平衡”和大開槽等技術措施,使生絲品位明顯提高,切斷次數大大降低,在提高生絲質量上取得顯著成效。

隨即西南蠶絲公司在南充第三絲綢廠召開了四川繅絲廠生產現場會議,決定全面推廣上述技術革新成果,使川絲質量步入了一個新的水平。

1956年四川繅絲廠生絲品位僅為A32級,1959年迅速提高到3A34級,達到了當時的先進水平。

在此後的年代裡,吳棟一如既往,殫思竭慮,解決生產中的問題。為克服真絲綢服裝的易縮易皺問題,他主持研究“真絲綢服裝砂洗工藝技術”,榮獲國家星火二等獎;為解決絹紡廠絲積壓問題,他主持“氣流紡絲工藝技術研究”項目,提高了絲質量,進而開發出絲針織T恤衫,擴大了出口創匯,提高了經濟效益。此項目與他主持的“繅絲企業生產技術與管理規範”、“滌綸仿真絲綢工藝技術研究”兩個項目,均獲四川省科技進步三等獎。

吳棟還十分重視新技術的推廣。他著力推進先進的定纖自動繅絲機,在四川省絲綢公司召開的CED301型定纖自動繅絲機推進會上,充分運用數據比較法,說明推廣定纖自動繅絲機是解決當今繅絲廠勞動用工量多、工繳成本高等問題的最佳選擇。在他的推動下,1998-2001年四年間,四川全省推廣套用定纖自動繅絲機360多組。從2003年起,四川商檢局受驗的生絲已百分之百採用定纖自動繅絲機生產。四川省繅絲廠廣泛套用定纖自動繅絲機後,使噸絲用工量減少60%-70%,噸絲工費成本降低2-3.5萬元,生絲偏差降低0.20-0.30旦,生絲品位提高0.6-1.2級。既提高了產量和質量,提高了勞動生產率,又降低了生產成本,使四川繅絲企業的經濟效益有較大提高。

提高質量創馳名品牌

產品質量是企業之本。質量好,企業信譽卓著,市場占有率高,經濟效益好。

等待出口印度的絲綢面料

等待出口印度的絲綢面料四川是絲綢生產出口大省之一,但質量遜於江蘇、浙江;生絲出口以印度為主,價格低於歐洲和日本。為提高川絲質量,吳棟千方百計,盡心盡力,採取了許多措施。他從加強企業管理著手,制定了《四川省絲綢企業質量管理辦法》、《四川省繅絲廠工藝設計辦法》、《四川省繅絲設備維修與管理》等規章制度,舉辦學習班,召開研討會,組織企業生產廠長、車間主任、技術人員開展各種競賽,動員企業爭創優質產品。

他按照紡織工業部總結的繅絲操作法發動工人大練基本功,採取“官教兵、兵教官”,通過比賽樹立標兵的辦法,使工人的技術水平不斷提高。他在原料使用上嚴格執行“優繭繅高檔絲,劣繭力爭繅好絲”,均衡用料的原則,系統地摸索了不同產地蠶繭性能和變異的規律,根據不同的繭絲長、解舒絲長、繭絲纖度、解舒率和繭層率,研究提出繅制最佳生絲品位、台時產量、原料繭消耗量及副產品的回收量的工藝設計方案。採取分繭色、分繭型、分品種並裝,堅持按質定級,適當分型的選繭措施,提高原料繭的整齊度,盡力做小生絲的偏差。

他還提出操作上推行三清(選清綿薄繭,撮清蓬糙繭,剔出濃爛繭),二低(低溫煮繭,低溫索緒),一冷漬(熱繭冷處理)和適當套用助劑及採用電子清糙技術等措施,提高生絲的清潔度。他在編絲方法上,實施了六方編絲的新方法,使絲片不紊亂,減少了生絲切斷次數。此項改進已被全國生絲標準制定小組採納,列入(86)國家生絲標準。在吳棟和四川絲綢業廣大職工的努力下,四川生絲的質量有較大提高,目前生絲正品率已達99%左右,生絲品位已達新標準的3A50級水平。吳棟十分關注創建川絲馳名品牌。1986年,吳棟在日本考察中詳細了解了日本絲綢企業對四川生絲質量的要求,回國後,他迅速與外銷部門商議,提出創建“小梅花”優質絲,作為出口西歐和日本的戰略目標。制定了質量內控標準,建立質量管理工作體系。經過十多年來創建,國際市場已紛紛要求四川供給“小梅花”品牌的生絲,使“小梅花”成為四川絲綢的熱銷品牌。

開拓創新倡導體制改革

等待收穫的蠶繭

等待收穫的蠶繭長期以來,絲綢業的產供銷業務,由農、工、貿三方分管,工作中時有分歧,影響絲綢業的發展。而四川省與其他省不同,在20世紀50年代,就實行由工廠直接管理繭站負責收烘蠶繭,這樣做,工農之間關係密切,相互扶持,有利於提高蠶繭的產量和質量。吳棟在南充絲綢二廠任職期間,對繭站工作十分重視,以此作為聯繫蠶農的紐帶,每年通過繭站派出大量工作人員支持蠶業生產,幫助蠶農管好桑園,提供優良蠶種,推廣養蠶新技術、新蔟具,從而增加了蠶繭的產量,提高了質量;在繭站收蠶繭時,嚴格按標準規定實行優質優價,既使蠶農增加了收益,工廠也有了充足的優質原料,用以生產質量高、用料省產品。此時的南充絲綢二廠,蠶繭舒解率一直穩定在70%以上,生絲品位1959年就達到了3A59級,繅折只有295公斤,居全省第一。

但在20世紀70年末,四川省改變了工農結合的做法,將繭站交給供銷合作社管理,後又改為省蠶繭公司管理,隨之各項費用成倍增加,蠶繭和生絲質量大幅度下降。又由於受國際絲綢市場不景氣的影響,使四川絲綢業陷入困境。要使絲綢業擺脫困境,必須進行體制改革。

1997年,吳棟在全國絲綢學術年會上發表了《四川繅絲業擺脫困境初探》論文,提出“絲廠的出路,只有加快貿工農一體化,才能真正做到以市場為導向,以蠶桑為基礎,以工業加工為手段,實現絲綢行業的可持續發展”,受到與會代表的共識。隨著經濟體制改革的不斷深化,各種不同模式的貿工農一體化的絲綢公司在全國蓬勃興起,四川也成立了多個貿工農一體化的絲綢公司,這些公司不僅擁有絲綢出口的外貿經營權,擁有堅實的蠶繭生產基地,還擁有一定規模先進設備能生產優質絲綢產品的工廠,通過多年的實踐,這些公司的農工貿之間相互協調,互利共贏,取得了良好的整體規模經濟效益,顯示出貿工農一體化機制堅強的生命力。

扶持發展鄉鎮農村經濟

南充絲綢節上的展銷產品

南充絲綢節上的展銷產品農業是基礎。發展農村經濟,建設社會主義新農村,是發展國民經濟的重點。在吳棟擔任南充第二絲綢廠廠長期間,正值經濟改革初期,國家鼓勵農村興辦農產品加工企業,南充各產繭縣區紛紛要求興辦鄉鎮小絲廠。

南充第二絲綢廠所屬蠶繭收購區的西充縣多扶區和岳池縣坪堆區均為產繭大區,要求興辦鄉鎮小絲廠的呼聲甚高。辦了鄉鎮小絲廠,必將影響國營大絲廠原料供應。

通過反覆學習,在集思廣益的基礎上,吳棟提出了國營大絲廠與區鄉組建經濟聯合體的思路,按股份制投入的方法或實行原料加工,實施利益分配等形式。經過吳棟的努力,1980年誕生了四川第一個由國營絲廠與產繭地區聯辦的坪堆鄉鎮絲廠。

聯辦絲廠實行獨立核算,具有法人地位。為了幫助鄉鎮小絲廠解決技術和管理人員問題,由南充第二絲綢廠派出強有力的管理人員到聯辦絲廠擔任廠長、工藝設計和質量檢驗人員;產品由聯辦絲廠自銷或國營絲廠代銷,年終結算,按股分紅,取得了良好的效果:

一是1980-1983年間川絲遇到了市場呆滯,產品嚴重積壓,聯辦絲廠的積壓產品依靠南充第二絲綢廠的銷售渠道全部銷出,且不收手續費;

二是聯辦絲廠董事會審查年終決算,按照股份制的原則,南充第二絲綢廠分得了應有的紅利,但為了發展蠶桑基地和使聯辦絲廠上水平,全部紅利用作聯辦廠發展基金,有效地促進農工雙方更好的合作;

三是南充第二絲綢廠把加工技術比較簡單、勞動力用量較多的雙宮絲產品轉移到火花、向陽兩個鄉鎮小絲廠,常年安排了1200多個農民進廠當工人,既解決了國有企業勞動力緊缺的問題,又擴大了農民的勞動就業。使工廠與農村實現了雙贏。

精心寫作建言獻策

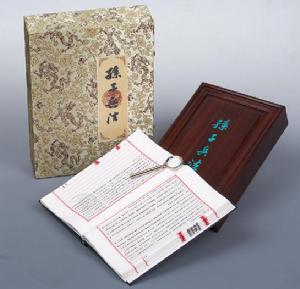

絲綢工藝品

絲綢工藝品吳棟在四川工作40餘年。他認真學習,勤奮工作,業績卓著,有很多心得體會。他及時總結,發表了很多論著。他主持編寫的《現代絲綢科技》、《現代制絲工藝與操作》等書籍,已由成都科技大學出版社出版,書內介紹了當代絲綢業的新技術、新工藝和新設備,內容新穎、真實、完整,深入淺出,通俗易懂,深受絲綢業界人士的好評。他撰寫的論文,針對四川絲綢業的具體情況,建言獻策,論點切中時弊,建議切實可行,對推動技術創新,提高絲綢質量,開發新產品,搶占國內外市場,振興四川絲綢業,起到了很好的作用。他撰寫的論文中,《四川絲綢業擺脫困境共渡難關的初探》和《試論有效提高蠶繭舒解率對制絲業解困的探討》二文,榮獲全國紡織工程學會絲綢專業委員會優秀論文;《要把四川蠶繭的資源優勢變為絲綢產品的優勢》和《絲綢產品質量是絲綢振興的基石》二文,榮獲四川省紡織工程學會優秀論文。

著作等身為學術奉獻

他還撰寫了很多論著,論點切中時弊,切實可行,其中多篇獲中國紡織工程學會絲綢專業委員會優秀論文和四川省紡織工程學會優秀論文。吳棟在四川省公司工作的11年中,上靠黨的領導,下靠廣大民眾,同心協力,做了大量工作,取得極為顯著的業績。吳棟於1993年退休後,仍情系絲綢事業,經常撰寫有關論文和建議,參加全國和省內的學術活動,深得同業工作者的信任和讚揚。

吳棟1977年加入中國共產黨,曾任四川省第五、第六屆人大代表,曾兼任四川省南充地區科協副主席,南充縣人大常委,四川省紡織工程學會及四川省紡織工業技術經濟和管理現代化研究會理事,四川省紡織工程學會絲綢分會會長。

由於吳棟對絲綢業的重要貢獻,1988年被四川省科協評為科協系統先進工作者,1990年被四川省經委評為優秀質量管理工作者。

主要論著

1、吳棟《絲綢產品質量的提高,更需依於全面質量管理的推進》,四川絲綢雜誌,1986(4)。

2、吳棟《質量要提高,標準要先行》,四川絲綢,1986(4)。

3、吳棟《狠抓蠶桑基礎,發揮絲綢優勢》,四川蠶業,1989(2)。

4、吳棟《淺談絲綢企業全面質量管理工作》,四川絲綢,1989(4)。

5、吳棟《按市場需求去組織生產,就是效益》,四川絲綢,1991(3)。

6、吳棟《加強管理提高自動繅絲質量的主要作法》,四川絲綢,1992(4)。

7、吳棟《現代絲綢科技》,成都科技大學出版社,1992。

8、吳棟《現代制絲工藝與操作》,成都科技大學出版社,1993。

9、吳棟《論當今絲綢市場特點的趨勢及其對策研究》,重慶紡織,1993(3)。

10、吳棟《四川繅絲業擺脫困境初探》,四川絲綢,1996(4)。

11、吳棟《現代制絲設備開發的構想》,四川絲綢,1997(2)。

12、吳棟《開展學術研究,推進技術創新》,四川絲綢,2000(1)。

13、吳棟《最佳化蠶期結構,提高蠶繭解舒》,絲綢,2000(9)。

14、吳棟《提高生絲清潔、淨度的研究》,四川絲綢,2004(1)。