概述

吊瓶森林

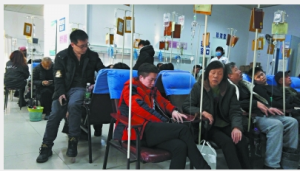

吊瓶森林 大約30年前,這樣的情形還沒有出現。那時,一般人上醫院,拿到的往往只是幾顆藥片,需要“打屁股針”就是較為嚴重的病情了,“打吊針”是與住院聯繫在一起的。

如今,一個全民輸液時代悄然到來,輸液泛濫成災,已不是一個單純的醫學問題,而是一個嚴峻的社會問題。

原因

在中國,患者想著好的快,醫院想著掙錢多,兩者一拍即合,導致過度輸液、依賴輸液成為常態。而明知過度輸液是一種“病”,醫療部門卻不表態、不制止、不開方、不治療,就是因為存在著利益驅動“錢”字作祟。據悉,抗生素的濫用已成為很多醫院最快捷的一條生財之道。

在過度輸液這件事情上,患者因對醫學知之甚少,輕率選擇輸液,當然須負一定責任,而醫院明知其中厲害,卻並不加以說明和引導,則有縱容誘導之嫌。此舉說的輕些,是對就診的患者不負責任,說的重些,則是對國人的生命健康不負責任。

危害

吊瓶森林

吊瓶森林 2014年《國家藥品不良反應監測年度報告》顯示,藥品不良反應報告的給藥途徑以靜脈注射為主,占57.8%。中國安全注射聯盟的統計數據也顯示,我國每年因不安全注射導致死亡的人數在39萬人以上,其中,約有20萬人死於藥物的不良反應。

過度輸液的危害應該引起足夠的重視,因為輸液的風險遠高於皮下注射、吃藥。輸液次數過多過快易引起急性心衰,加重心臟、腎臟負擔;伴隨抗生素濫用,導致人體抵抗力下降、免疫力降低。輸液反應輕者頭痛、低燒、藥疹、心慌,重者高燒、寒戰、關節酸痛、煩躁、抽搐、休克甚至死亡。濫打“吊瓶”還可造成人體水、電解質平衡紊亂。其中,對身體發育尚不完全的兒童來說,危害更大。

對此,相關專家提醒說,藥物通過靜脈注射直接進入血液循環,未經過人體天然屏障的過濾,雖然發揮藥效更快,但如果有不良反應,往往也更快更嚴重。一旦發生危險,口服藥者可以洗胃,皮下注射者吸收需要一定時間,都能給急救創造一定的條件,但輸液的“快速便捷”卻往往令人失去寶貴的搶救時間。

如何遏制

遏制過度輸液絕不僅僅是醫療機構和醫生單方面的責任,患者要走出“只有輸液才能見效,才好得快”的認識誤區,遵循“能口服就不注射,能肌肉注射的就不靜脈注射”的原則,醫患之間互相配合,互相信任,才能達到最佳的治療效果 。

消除“吊瓶森林”,可以降低醫療費用,更重要的是可以使醫院真正回到健康事業,而非定位到“藥物產業鏈”上;使醫療建立在醫學和健康的基礎上,而非建立在產業基礎上,而醫學僅僅成為一種產業背景;使就醫回到“維持健康”的本義,而非一種高昂的“消費活動” 。