簡介

雲南自古以出產井鹽而著稱。清《滇海虞衡志》記載:“滇南大政,惟銅與鹽”。井鹽生產是雲南最重要的經濟活動之一,鹽稅在雲南是僅次于田賦的第二大稅種,為歷代統治者所關注。他們將雲南鹽業管理分為“九井”進行分片管理,稱為“古滇九井”。

情況

根據歷史文獻《滇南鹽法圖》記載:“古滇九井”分別是:黑井、白井、琅井、雲龍井、安寧井、阿陋猴井、景東井、彌沙井、只舊草溪井。

九井小考

在雲南井鹽的史料中,最早的記載始於漢代.《漢書地理志》記載雲南連然(今安寧)有鹽官。晉《華陽國志南中志》也記載南廣縣(今鎮雄,鹽津一帶)和青蛉縣(今大姚一帶)有鹽官。從唐代開始,對雲南鹽井的記錄日多,且提及鹽井的具體情況及其名稱。這些記載與《滇南鹽法圖》描繪的九井都有很深的淵源關係。

從《滇南鹽法圖》和現有的雲南鹽業史料中,我們都能看出,所謂“九井”,並不是我們通常所理解的九口鹽井,而是指九個鹽井的行政管理區。即一井可以包括許多口井。《黑井圖說》云:黑井“總名之曰黑。分言之曰大,曰復隆,曰東。”《雲龍井圖說》云:“雲井乃八井中之一。不知一井之中亦復有八。”《阿陋猴井圖說》云:“八井中之井眼最多者,莫如阿陋。鹽政考內共載四十井。”所以“九井”實際上是用一井來提舉所轄周邊鹽井。清《滇海虞衡志》就提到“設提舉司三”以便管理。

1、黑井

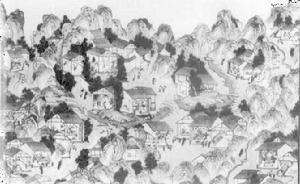

黑井處於彝族聚居區,舊時稱鹽興縣,在今天雲南省楚雄彝族自治州祿豐縣內。元代《混一方輿勝覽》云:“雲南鹽井四十餘所,推姚州白井,威楚黑井最佳。”在元代,黑井已經非常有名。其開採應該早於元代。《鹽法繪圖跋》卷四“楚雄府”亦云:“其井有四,曰黑井、曰琅井、在定遠縣寶泉鄉。”[5]黑井是本地少數民族開發的。到了清初,黑井的移民日多,井鹽開發愈盛,成為雲南最重要的鹽井。《黑井圖說》云:“滇南鹽井有八,黑居第一,蓋八井課價,黑井過半焉。去楚雄府治北一百五十里。數峰青峙,長橋臥波,人煙稠密,洵為財賦重地。”

2、白井

白井也是九井中重要的一井。舊時稱鹽豐縣,在今天雲南省楚雄彝族自治州大姚縣牡羊鎮,最早為白蠻(白族先民)開發。晉《華陽國志》南中志:“青蛉縣有鹽官。”青蛉指大姚,說明此井的開發應早於晉朝。明《滇略產略》:“有羝羊井,在提舉司西里許,蒙氏時,有女牧羊於此。一羝舐土。驅之不去,掘地得鹵泉,因名牡羊井,後訛為白鹽井。”

3、琅井

琅井

琅井琅井位於琅井村今天的雲南省楚雄彝族自治州牟定縣。琅井出產美鹽,品質甚佳,唐代時為南詔王室的專用品,有很高的聲譽。唐代樊綽《雲南志》卷七云:“升麻,通海以來,諸爨蠻皆食安寧井鹽,唯有覽賧城內郎井鹽潔白味美。惟南詔一家所食取足外,輒移灶緘閉其井。”

4、雲龍井

在今天大理白族自治州雲龍縣,雲龍井中最著名的是諾鄧井,唐樊綽《雲南志》卷七記載:“劍川有細諾鄧井。”《景泰雲南圖經志書》卷五:“五井鹽課提舉司,在浪穹縣西北三百里,洪武十六年建置.內有吏目廳。所屬鹽課司五:諾鄧井鹽課司、大井鹽課司、山井鹽課司、師井鹽課司、順盪井鹽課司。”雲龍井在唐代已經由當地白蠻所開採,後一直由白族開採至今。《雲龍井圖說》:“雲龍州名也,地處極邊,與僳僳野人接壤。且無城郭。”看來,清代康熙年間,雲龍的漢族移民還比較少。

5、安寧井

在今天安寧市。安寧井是最早被記載於史籍的雲南鹽井。《漢書地理志》:“連然(今安寧),有鹽官。”所以此鹽井約有兩千年的歷史。為漢代“滇人”所開採。以後史不絕書。晉《華陽國志南中志》云:“連然縣,有鹽泉,南中共仰之》。”唐樊綽《雲南志》卷七云:“安寧城中皆石鹽井,深八十尺。城外又有四井,勸百姓自煎。”徐霞客在《滇游日記》中對安寧井也有描繪。

6、阿陋猴井

在楚雄彝族自治州廣通縣。明代《景泰雲南圖經志書》卷四“楚雄府”云:“曰阿陋井,曰猴井,在廣通縣舍資村。皆出鹵泉,煮以為鹽。”《阿陋猴井圖說》云:“阿陋之名,不識何所取,義名雖陋,而鹽法事宜頗稱嘉焉。”其實,阿陋、諾鄧、琅、彌沙都是當地的少數民族給鹽井取的名字。與當地少數民族語言有關係。

7、景東井

在思茅地景東孔雀山森林公園區景東縣。明代以前為傣族聚居地,唐樊綽《雲南志》卷六云:“又威遠城,奉逸城,利潤城,內有鹽井一百來所。”《讀史方輿紀要》卷一一九云:威遠州“北至景東府界。”說明此井唐代已開採。

8、彌沙井

在大理白族自治州劍川縣,唐樊綽《雲南志》卷六云:“又西至傍彌潛城有鹽井。”《新纂雲南通志》卷三三云:“又西為傍彌沙井,則今之彌沙井也。”唐代劍川為白蠻聚居地,當時此井已經被開採。

9、只舊草溪井

只舊井在武定縣。草溪井在元謀縣。均為彝族聚居地。《只舊草溪井圖說》云:“和曲州之西南,深山窮谷中,產只舊、草溪二井開自明洪武年間,”並說明了康熙十年,此井已封閉。其課銀歸併黑井代納一事。(全文整理自:從《滇南鹽法圖》看古代雲南少數民族的井鹽生產)

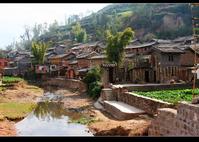

鹽業也帶動了地方經濟的發展,目前黑井、琅井、鄧諾(雲龍井所在地)都是著名的歷史文化名村,在清代以前是十分輝煌的。