卓刀泉寺

卓刀泉寺卓刀泉

(又名御泉寺、玉泉寺、泉寺、關廟),位於伏虎山麓。明景泰六年(1455年)《寰宇通志》記載:“在府城東十里,漢昭烈郊壇上。世傳關羽曾卓刀於此,有廟在泉上。”清康熙時杜毓秀纂《武昌府志》載:“卓刀泉,縣東十五里,為漢昭烈郊壇,壽亭候關羽行軍卓刀壇下,有泉出焉。”又據清光緒九年(1883年)所存之“卓刀泉記”載:“城東十五里有卓刀泉者,吾楚勝跡也。昔漢壽亭侯關羽治兵江陵時,卓刀於此,故名。”據此人們傳說:在東漢末年,關羽曾駐兵於此,因天旱無水,兵乾馬渴,關羽一急之下,卓刀於地,頓時水涌成泉,後來人們便把此泉取名為“卓刀泉”。為紀念關羽,宋時在此泉建寺,名曰“御泉寺”,曾是香火鼎盛、遊人如織的地方。

卓刀泉井

卓刀泉

卓刀泉寺院規劃

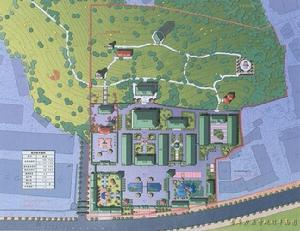

古卓刀泉寺規劃平面圖

古卓刀泉寺規劃平面圖現有範圍、待拆遷的洪山區教學家俱廠、洪山區園林局和省民政廳的有關建築物所在地及擋土牆以上的局部山地

(二)規劃定位

在完善寺廟相關佛教建築設施的基礎上,進一部突出關公文化特色,深化關公文化內涵,使其成為武漢市最具特色的關公文化中心和關公紀念聖地(如上所述,關公一生事業主要在湖北,武漢市佛教叢林較多,而關公紀念的不多,卓刀泉已有基礎,將來建設方面應集中在關公文化和三國文化上,佛教文化不宜過多表現)。

(三)規劃原則

1.在融合佛教文化、世俗文化、關公文化的基礎上,突出關公文化特色;

2.綜合體現朝拜、休閒、旅遊觀光和文化交流多種功能;

3.精減佛教建築設施,增加能體現關公及三國文化的建築設施;

4.在保持依山而建、左右對稱的寺廟格局基礎上,強化園林化布局。

(四)總體布局規劃構想

1.功能分區

(1)關公文化區:以展示關公和三國文化為主。

(2)佛教活動區:以舉行相應的佛事活動和安頓僧人的日常生活為主。

(3)前院休閒區:以休閒、品茶、進餐等遊客活動為主。

(4)後山遊覽區:以觀賞自然景觀和相關建築、雕塑點景為主。

2.平面布局

(1)基本理念:A、在保持貫穿中軸,左右對稱的基礎上,適當增加變化,以形成活潑、流動的空間;B、儘可能保持原有生態,不因建設而造成破壞;C、虛實結合,靜中有動,在不違背傳統殿堂制度的基礎上,強化園林布局;D、分區明確而又要保持相互一間的貫通。

(2)具體構想:

總的布局構成分為四個區九個空間單元。

(1)關公文化區:以山門至大雄寶殿為中軸,主要分布於中軸線左側。涉及項目包括原有的關聖橋和從前至後依次新建的春秋書院、群英台、五虎上將群像、三國書畫社、關聖殿、關公畫廊、刀馬台、結義亭、桃園閣及工藝館、集古齋等附屬建築和雕像。其中,工藝館、春秋書院、集古齋、三國書畫社、群英台、五虎上將群像構成一個相對對立的院落。關聖殿、關公畫廊、刀馬台和結義亭、桃園閣分別構成兩個相對獨立的院落。

(2)佛教活動區:以山門至大雄寶殿為中軸,主要分布於中軸線及中軸線右上側。涉及項目包括已有的天王殿(關聖殿改)、大雄寶殿;天王殿(關聖殿改);前改建的放生池、新建的鐘樓、鼓樓;古井左側和右側改建後的客堂、祖堂、齋堂;大雄寶殿後增建的藏經閣、法堂以及從中軸線向右側依次新建的正心亭、觀音殿、自在亭、經幢、長壽軒、傳經堂、曬經石、財寶天王殿、碑林、雲水堂、念佛堂、眾賢居、香積廚,分別構成三個相對獨立的院落。

(3)前院休閒區:以山門至大雄寶殿為中軸,主要分布於中軸線右下側。涉及項目包括從前至後依次新建的妙逸茶館、菩提齋樓、濯蓮池、聞泉亭、停車場,並與財寶天王殿、碑林共同構成一個相對獨立的院落。

(4)後山遊覽區:山體擋土牆以上,主要分布於後山右上側。涉及項目包括從下面依次新建的印祖亭、郡主顯靈處、昭王殿、關公伏虎像、伏虎塔等與佛教或關公信仰有關的構築物、建築小品及雕像,構成一個相對獨立的遊園。

以上八個空間單元,加上山門至天王殿(關聖殿改)的寺廟前庭區域,包括山門內側左右新建的兩個碑亭在內,總計九個空間單元。

2007年10月31日武漢晚報