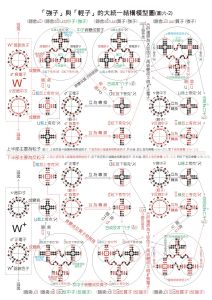

正反粒子-內部結構模型圖

正反粒子-內部結構模型圖1928年,英國理論物理學家狄拉克曾預測一種電子的反粒子即正電子的存在,正電子的質量與電子(準確說是負電子)相等,但攜帶的卻是正電荷。此後,有一些科學家猜測宇宙中正物質和反物質各占一半。1932年,美國物理學家安德遜在宇宙射線實驗中果然發現了正電子,證實了狄拉克的預言。1955年科學家又獲得了反質子,1957年又發現了反中子,當然這些都是在實驗室營造的物理環境條件中獲得的。接下來,1996年1月,德國科學家在歐洲核子研究中心首先製造出9個反氫原子,它們只是在高能粒子加速器中生成,而且一現即逝。1996年11月,美國費米實驗室用質子—反質子對撞機製造出7個反氫原子。

據此物理學家推論宇宙存在反物質,並認為電子是最輕的帶電粒子,正電子是最輕的帶電反粒子;反核子(即反中子和反質子)組成反原子核,反原子核和正電子組成反原子,各種反原子組成各種反物質。

1915年,愛因斯坦根據他的相對論得出推論:宇宙的形狀(即一種模型)取決於宇宙總質量的多少。據此他認為,宇宙是一種有限封閉的結構。如果真是這種結構,那么宇宙中物質的平均密度必須達到每立方厘米5×10的負30次方克。問題是,迄今為止可觀測到的宇宙的密度,卻比上述理論值約小100倍。這就意味著,宇宙中的大多數物質“失蹤”了,科學家將這種“失蹤”的物質叫“暗物質”。

通常認為,目前物質微觀結構的標準模型共給出62種基本粒子,其中能夠穩定地獨立存在的粒子只有12種,它們分別是電子、正電子、質子、反質子、光子、3種中微子、3種反中微子和引力子。在這12種穩定粒子中,電子、正電子、質子、反質子是帶電的,不可能是暗物質粒子;光子和引力子的靜止質量是零,也不可能是暗物質粒子。因此,在標準模型給出的62種粒子中,有可能是暗物質粒子的只有3種中微子和3種反中微子。

宇宙中存在反物質,這已經被物理實驗所驗證。幾乎所有的基本粒子,都有其反粒子。但是反物質基本粒子群中是否有反光子,目前尚未得到實驗證明;不過已經有人推測反光子的存在,並認為光子的電磁質量也有正負之分,可參閱北京相對論研究聯誼會論壇,網名探索者的文章。當然,也有人認為,正光子與反光子是同一種光子,光子是宇宙中的最基本的粒子。

宇宙中應該存在著一種基本粒子對,它們就是光子與反光子(或者也可稱之為正光子與負光子)。這是因為,既然宇宙中存在著正電荷與負電荷,存在著正電子與負電子,那么也就應該同時存在著光子與反光子。具體來說,正電荷(包括正電子,以及反物質)可以發射反光子、吸收反光子,負電荷(包括負電子,以及正物質)可以發射光子、吸收光子,這也是同性電荷相斥、異性電荷相吸的物理原因所在。目前我們人類能夠檢測到的都是負電荷(主要是電子)發射的光子,而反光子乃是光子的“影子”,我們目前尚沒有辦法觀察到它們。

結論及其相應的推論

1、

光子-內部結構模型圖

光子-內部結構模型圖 正物質,即由正原子核與負電子組成的原子、分子和物體,基本上只能夠發射光子、吸收光子。也就是說,反光子可以無阻礙地穿越正物質,這正是我們至今尚未發現反光子的緣故。

2、反物質,即由負原子核與正電子組成的反原子、反分子和反物體,基本上只能夠發射反光子、吸收反光子。也就是說,光子可以無阻礙地穿越反物質。

3、光子與反光子在真空中的光速相同。

4、在負電子與正電子發生湮滅的時候,轉變成的不僅僅有光子,還同時有反光子。

5、主流物理學通常認為,電子(準確說是負電子)是最輕的帶負電荷粒子,正電子是最輕的帶正電荷粒子。對此有人提出不同意見,他們推測光子也帶有微量的電荷。本文認為,如果負電子只能發射或吸收光子,正電子只能發射或吸收反光子,那么光子與反光子應該與正負電荷的結構有關。與此同時,由於負電子不與反光子發生作用,正電子也不與光子發生作用,這就表明無論光子與反光子是否攜帶微量電荷,都不影響正物質與反物質的基本性質。

進一步說,如果實驗證明光子和反光子都不攜帶任何數量的電荷,那么就意味著電荷既可以消失,也可以生成。也就是說,宇宙間可以不存在電荷量守恆原理,宇宙中可以存在著由無電荷物質組成的世界。

6、我們覺察到的某些暗物質,實際上可能是反物質,或者說至少有一部分是反物質。這是因為,我們根本就看不見反物質發射的反光子。與此同時,反物質世界的觀察者,也把我們正物質世界稱之為暗物質,因為它們也看不見我們發射的光子。也就是說,正物質世界與反物質世界互為暗物質。由此可知,宇宙是一種正物質世界與反物質世界既相鄰又相對獨立的多層次間隔的結構。

顯然在這種情況下,人類的星系際旅行不可避免存在著遭遇反物質“湮滅”的障礙。這也就意味著,宇宙是一種由彼此相互封閉、相互獨立的正物質世界和反物質世界組成的,我們人類生活在正物質世界裡。有鑒於此,我們人類不能排除,在反物質世界裡,同樣存在著與我們人類相同層次的智力結構物。一種有趣的想法是,反物質世界是我們的鏡子,那裡有我們的“反我”。可惜的是,我們無法證明他們的存在,他們也無法證明我們的存在,因為兩者彼此之間存在著難以跨越的信息傳輸障礙。

7、我們在地球上(屬於正物質世界)觀察到的星系光譜線紅移現象,不一定是星系遠離的標誌,而更可能是反物質世界對正物質世界光子的引力效應。與此同時,同樣存在著正物質世界對反物質世界反光子的引力導致的光譜線紅移效應。

8、我們在地球上(屬於正物質世界)觀察到的宇宙背景輻射現象,不一定是宇宙大爆炸的殘留,而更可能是反物質世界“泄漏”的光子(應該是由負質子發射的)。與此同時,同樣存在著正物質世界“泄漏”的反光子(應該是由正質子發射的)。也就是說,對於反物質世界來說,它們那裡也能觀察到與我們地球人看到的類似宇宙背景輻射。

9、一般認為,由於“反物質”與正物質具有“水火不相容”的性質,它們相遇時會很快湮滅,並釋放出巨大能量。據計算,1克“反物質”與1克正物質相遇湮滅時,能釋放出18X1013焦耳能量;因此,許多科學家樂觀地認為“反物質”是一種人類可以無限利用的最終能源。

但是,在宇宙中正物質與反物質並不總是能夠相遇,而它們的不相遇,表明宇宙中存在著某種使正物質與反物質不會輕易相遇的物理機制。當然也有可能,某些宇宙物質的發光現象,實際上乃是正物質與反物質正在相遇“湮滅並轉變為光”的證據。

此外,還可能有一些粒子與反粒子對,它們相遇時並不發生湮滅,而是互不理睬、各奔東西,例如光子與反光子。

10、天文學上把宇宙中用光學方法看不到的物質稱為暗物質,也有人把暗物質描述為“宇宙弦”或其他什麼東西。關於暗物質探索,是當今天體物理和宇宙論的一個重大難題。

通常認為,當一些星體演化到一定階段,溫度降得極低,已經不能再輸出任何可以觀測到的光信號或者電磁信號,這樣的星體就會表現出暗物質特徵,通常稱這類暗物質為重子物質的暗物質。還有另一類暗物質,它的構成成分是一些帶中性的有靜止質量的穩定粒子。這類粒子組成的星體或星際物質,不會放出或吸收電磁信號,因此這類暗物質通常稱為非重子物質的暗物質。據估計,在宇宙非重子物質的暗物質中,冷暗物質(低能粒子)約占70%,熱暗物質(高能粒子或中能粒子)約占30%。

目前天文學的觀測和計算表明,宇宙中存在大量的暗物質。據估計,宇宙的總質量中,重子物質約占2%,也就是說,宇宙中可觀測到的各種星際物質、星體、恆星、星團、星雲、類星體、星系等的總和只占宇宙總質量的2%,而98%的物質還沒有被直接觀測到。但是,根據本文所述,由於宇宙中大量暗物質實際上是由反物質構成的,因此上述觀測和計算有必要進行相應的修正。

1989年,筆者在撰寫《神秘的星宿文化與遊戲》(解放軍文藝出版社,1991年)一書時,在扉頁寫道:“大自然想了解自己,它把這個任務交給了人。”1992年,我在撰寫《宇宙的重構》(中國國際廣播出版社,1996年)一書中指出,人的生存最大樂趣就是用思維重構宇宙。

事實上,古今中外,以思維重構宇宙為樂趣者大有人在,他們用思維重構出來的宇宙模型也是形形色色、千奇百怪。其中,比較著名的古典宇宙模型,一是宇宙混沌模型(無邊無際、無始無終、混沌孕育萬物),二是宇宙太極圖模型(陰陽互補共存,萬物負陰而抱陽)。至於現代的宇宙模型,目前占據主流地位的是宇宙大爆炸模型,由於該理論的數學隨意性太多(例如對宇宙大爆炸最初幾秒內發生的物質結構變化的描述)、可能性機率太低(恐怕還不如永動機的可能性機率高),因而對該理論持批評意見的聲音亦不絕於耳,可參閱《宇宙大爆炸是偽科學嗎?評主流偽科學之一》等文。有鑒於此,我們現代中國人,有必要提出自己新的宇宙結構模型。