相關知識

作用力與反作用力稱為一對相互作用力。

相互作用力與平衡力的比較:

相同點:大小相等、方向相反、在一條直線上。

不同點:相互作用力作用在不同物體上,不能求合力;一對平衡力作用在同一物體上,合力為0。

==========================

《“作用力”與“反作用力”的本質區別》

————梁思武

大家經常在使用“反作用力”這個概念,但是,對於究竟應該把什麼樣的力叫做“反作用力”卻不甚了解。我們查閱了許多物理教材和詞典,都沒找到關於“反作用力”的確切定義,而只是依照牛頓第三定律來進行描述:“兩個物體之間的作用力和反作用力總是同時存在,大小相等,方向相反,我們把其中的任意一個力叫做作用力,那么另一個力就叫做反作用力”。

根據這個定義,就可以導出“我打你=你打我”的荒唐結果。原因就在於這個定義犯了一個嚴重的邏輯錯誤,在定義概念的過程中包含了被定義的概念。它不僅沒有反映出“反作用力”的本質屬性,而且還把“反作用力”和“反向作用力”這兩個概念混為一談,使“反作用力”的研究工作失去了意義。所以長期以來,反作用力的有關性質都末能得到大家的充分認識和利用。

那么,究竟應該把哪些力叫做“反作用力”呢?兩個物體之間的相互作用可以分為下面兩類情況,先讓我們來分析一些具體實例,就可以看出其中的奧妙。

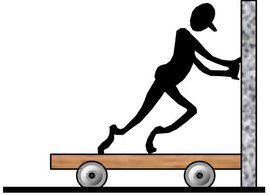

第一類是甲物體主動作用於乙物體,乙物體隨之被動地作用甲物體。例如人推車,馬拉車,籃球打擊地面,一個運動的鐵球碰撞另一個不動的鐵球等等。在這類情況中把甲物體對乙物體的力叫做“作用力”,把乙物體對甲物體的叫做“反作用力”是比較合理的。

第二類是甲乙兩個物體都主動地作用於對方,兩個物體之間同時存在主動作用和被動作用。例如兩個人搬手勁,兩條牛頂角,兩個運動的車對撞,兩個運動的鐵球對撞等等。在這類情況中如果也把甲物體對乙物體的力叫做“作用力”,把乙物體對甲物體的力叫做“反作用力”就不太合理了。因為,甲乙兩個物體之間既有主動作用於對方的力存在,也有被動作用於對方的力存在,所以,我們認為甲乙兩個物體除了受到對方的“反作用力”外,同時還受到了對方的“反向作用力”。

甲乙兩個物體之間的這兩類不同的作用所受到的力大小顯然不同,作用的效果也顯然不同。但是,現行的物理學教材把它們混為一談不加區別,明顯是違反科學規律的做法。

通過上述實例可以看出,作用力和反作用力的本質屬性完全不同。作用力總是主動地作用於物體,具有明顯的攻擊性;而反作用力卻總是被動地作用於物體,具有明顯的防禦性;作用力可以不依賴反作用力的存在而存在,但是反作用力則必須依賴作用力的存在而存在。反向作用力則與作用力的性質相似,都會主動地攻擊對方,只不過方向相反罷了。

有人就作用力與反作用力的關係作了一個形象的比喻,說它們是物體和鏡像的關係:“作用力”好比是一個物體,而“反作用力”則是這個物體在鏡子裡面的像。我們則認為這兩者關係用光線來作一個比喻更為貼切:“作用力”好比是射入的光線,而“反作用力”則是反射出來的光線。因為反射光線必須依賴入射光線的存在而存在,反射光線的強弱不僅與入射光線有關,而且還與反射光線的物體有關。反射光線的這些性質與反作用力的性質都特別相似。

根據邏輯學中定義概念的一般方法和規則,我們認為應該明確地把“反作用力”定義為:物體在受到外力作用時,被動地反抗施力物體而產生的一種應力和阻力叫做反作用力。例如物體抗拉的張力、抗壓的應力、摩擦阻力、慣性阻力、彈性阻力等等都是構成反作用力的因素。還應該明確地把“作用力”定義為:物體主動施加在另一個物體上的力叫做作用力。例如推力、拉力、壓力、吸引力、排斥力等等都是構成作用力的因素。根據這兩個定義就可以明確地界定“作用力”和“反作用力”的內涵和外延,從此以後,大家就再也不會把“作用力”和“反作用力”這兩個概念混為一談了。

作用力與反作用力之間雖然有著本質性的差別,但是,它們在一定的條件下卻可以相互轉化。例如我們在拉弓射箭時,手的拉力是作用力,弓的彈力是反作用力。當我們把手鬆開後,弓的彈力就變成了作用力,而箭的慣性阻力又成了反作用力。