疾病概述

隨著對本屬細菌的深入研究其命名還將會發生變化。MC菌是一種革蘭陰性雙球菌。過去認為僅是健康人呼吸道的正常寄居菌群近年來被認為是一種重要的呼吸道病原菌,其發病率逐年增加尤其多見於慢性阻塞性肺病(COPD)患者。據國外報導,MC菌已躍居呼吸道感染的第三位重要病原菌。國外已建立了MC感染的血清學檢測方法分子流行學的發展使得人們可以建立全國乃至世界性的MC院內感染和攜帶者的動態監測系統,並已經發現產β內醯胺酶菌株占分離菌90%以上雖然MC的毒力因子已有詳細的描述,但其與細菌的黏附、侵襲、耐藥等(感染與免疫)中的作用尚沒完全闡明最近10年來建立了研究MC的各種動物模型有些模型並不適用於研究人類感染。分子生物學技術的套用豐富了我們對MC致病基因、抗原性致病機制及宿主免疫反應的知識,並有望研製出疫苗。

流行病學

隨著抗生素、激素及免疫抑制劑的廣泛套用,使人體寄生菌與宿主之間的關係發生了變化院內感染率明顯增加。由於肺部感染的致病菌與患者口咽部寄居的菌群密切相關所以MC菌可在條件適宜時致病。COPD患者久病體弱,長期套用廣譜抗生素和激素,呼吸道防禦功能及機體免疫力降低,使細菌進入下呼吸道而引起感染。人體的MC帶菌率與年齡有關,健康成人上呼吸道帶菌率為1%~5%,有慢性肺部疾病者痰培養MC陽性率高於健康成人。嬰兒在鼻咽部常有MC定植,冬季在病毒感染的基礎上更易有MC定植。嬰兒鼻咽部MC定植率因不同地區而有較大的差別,如在紐約為66%,而在澳大利亞的Darwin郊區則高達100%此差異可能與環境衛生條件、人種基因的不同、宿主因素等有關鼻咽部的MC可導致兒童反覆發生中耳炎。套用分子流行病學包括基因組限制性酶切分析(REA)脈衝場凝膠電泳PCR等方法研究發現,嬰兒及患有慢性肺部疾病的成人,呼吸道MC呈動態性變化,即原有的MC不斷被清除而新的MC又會出現,表明免疫反應使得人體可以識別並清除MC。MC院內感染可通過呼吸道傳播,有證據表明MC在痰液中可生存3星期以上,所以呼吸病房尤易造成人與人間的傳播。病因

MC在血平板、朱古力平板等各種培養基上生長良好,菌落呈“冰球”狀。菌落光滑、直徑1~3mm不透明,乳白色,易從培養基上刮下。本菌無芽孢、無鞭毛形態上易與其他奈瑟菌屬相混淆。MC可產生氧化酶、觸酶和DNA酶。菌體基因組DNA中G+C含量為40.0~40.3mol%。對MC表面結構的認識有利於闡明細菌的致病機制、人體對細菌的免疫反應過程、疫苗的研製等。將不同地區分離到的MC經對細菌外膜蛋白(outermembraneproteinOMP)進行純化、十二烷基硫酸鈉聚丙烯醯胺凝膠電泳(SDS-PAGE)分析發現其成分高度相似。主要OMP的特性已經闡明,並用於疫苗的研製。MC外膜包含有類脂-低聚糖(LOS),由一個類脂A核與低聚糖偶合。95%的分離菌中含有三種主要的抗原LOS,根據LOS分子末端連線的糖的不同而分為不同的血清型。LOS可能也是MC致病的毒力成分。大多數MC都表達菌傘,菌傘與人體上皮細胞的糖(神經)鞘脂受體結合,從而黏附在呼吸道上皮細胞上啟動感染的過程。發病機制

MC可引起兒童和成人黏膜感染。細菌自呼吸道定植的部位可向鄰近區域擴散出現感染的臨床症狀。鼻咽部的MC可經由歐氏管進入中耳導致中耳炎。有研究證實引起中耳炎的致病菌包括MC在呼吸道的定植是發生中耳炎的首要步驟,然而有病原菌的定植並不一定引起感染。成人COPD患者MC自正常寄植部位如何移行引起下呼吸道感染的機制尚知之甚少。OMP有A至H等8種主要蛋白,分子量為(21~98)×103,具有血凝作用。近年一種新的0MP稱為高分子量OMP或稱為普遍存在的表面蛋白(ubiquitoussurfaceproteinA,uspa)引起了人們的廣泛重視,是由兩種基因編碼其編碼的蛋白序列同源性在90%以上。UspAl編碼基因的變異導致其編碼蛋白黏附功能大大降低,純化的蛋白對HEp-2細胞有親嗜性,並可與纖連蛋白結合,此表現型的菌株毒力降低;UspA2基因是補體耐受(complementresistance)基因,其蛋白易與玻璃體結合s蛋白結合動物實驗證明這兩種蛋白具有將細菌從肺部清除的功能。UspA的兩種蛋白是目前研究最深入的MC蛋白,其作為疫苗的研製仍未成功。MC表面有兩種受體分別稱為運鐵蛋白結合蛋白(tbpa和TBPB)、乳鐵蛋白結合蛋白(LbpA和LbpB)編碼這些蛋白的基因具有部分同源性,而且這些蛋白也存在於奈瑟菌和嗜血桿菌等革蘭陰性菌體表面,是為細菌的致病因子。編碼基因的變易或缺失可影響其致病性及免疫原性MC產生的β內醯胺酶不僅保護著細菌產生的各種致病性的酶,而且使得其他嚴重呼吸道合併感染如肺炎鏈球菌、未分型流感嗜血桿菌感染對青黴素治療無效。細菌間可發生與耐藥相關性的基因傳導,如Bootsma等發現MC與革蘭陽性微生物偶有交叉耐藥基因存在。此現象表明MC具有間接致病性。事實上,因上述情形而治療失敗已有報導,說明無論MC是純培養陽性還是混合培養陽性都具有重要的臨床意義老年患者痰標本常可分離出補體耐受菌株。補體耐受可認為是MC的一種致病因素:兒童89%的下呼吸道分離MC菌株對補體介導的殺滅作用具有耐受性;而上呼吸道分離菌則多數敏感(58%)。補體耐受菌株可與人玻璃體結合蛋白結合形成阻礙補體攻擊的膜複合物從而抑制補體的最終通路。臨床表現

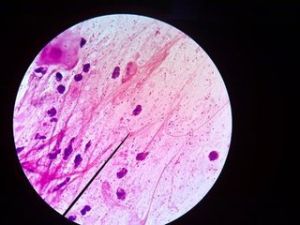

該菌可引起人類多種感染。如急性中耳炎、上頜竇炎和下呼吸道感染,亦可引起腦膜炎心內膜炎、尿道炎,嬰兒和兒童眼結膜炎、角膜炎和敗血症近來報導MC尚可致男女性生殖泌尿道的感染如前庭大腺膿腫、男性尿道炎等。該菌產生β內醯胺酶的菌株漸多為臨床治療帶來一定困難。中耳炎:3歲以前的兒童80%曾患有至少一次中耳炎。反覆出現中耳炎的兒童常伴有語言發育延遲。採用鼓膜穿刺術對中耳炎致病因子進行多中心研究,20年間美國和歐洲有15個研究中心對穿刺得到的中耳液進行培養鑑定,得到完全一致的結論:中耳炎的主要致病菌為肺炎鏈球菌、未分型流感嗜血桿菌和MC,其中15%~20%為MC近來採用較細菌培養更敏感的PCR方法對穿刺液進行鑑定,可能會得到更高的MC陽性率。COPD患者的下呼吸道感染:因為MC與其他奈瑟菌從革蘭染色及菌落形態上難以區別,故直到近15年來,其引起的COPD者下呼吸道感染始被重視。以下證據表明MC感染加速了COPD的進程:病情加速進展的COPD患者痰培養革蘭染色優勢菌為MC,有時甚至為MC純培養;COPD病情加速的某些患者經氣管穿刺吸痰可純培養出MC;被認為是MC感染使COPD惡化的患者套用有效的抗菌藥後病情改善;痰中有MC的COPD惡化者可檢測出對MC的特異性免疫反應。目前估計MC感染是繼未分型流感嗜血桿菌感染造成COPD病情惡化的第二位原因,30%由MC引起。COPD患者在MC感染後的臨床表現與其他細菌感染的表現沒有區別,可出現咳嗽咳痰增加,呼吸困難加重等。痰標本革蘭染色細胞內外均可發現大量革蘭陰性的雙球菌。老年人肺炎:位於美國及歐洲的研究中心發現MC是引起相當比例的老人肺炎患者的致病菌因為MC可寄生於呼吸道而不出現任何症狀,所以很難精確判定老人肺炎的比例但一項前瞻性研究表明老人社區獲得性肺炎中10%由MC引起,多數感染者有基礎疾病如COPD、心臟衰竭、糖尿病等。雖然老人發生MC肺炎後病情危重,但暴發性肺炎少見院內呼吸道感染:20世紀80年代人們即關注到MC可造成院內下呼吸道感染,已有幾起呼吸科病房暴發的報導這些成年患者往往都有肺心病的基礎。對暴發流行的分離菌進行鑑定發現有些暴發是有多種MC菌株引起,而另一些暴發則來自同一克隆,表明MC可在人與人之間傳播。鼻竇炎:經鼻竇灌洗可得到鼻竇炎患者的標本,培養發現引起成人和兒童鼻竇炎的致病菌依次為未分型流感嗜血桿菌、肺炎鏈球菌和MC。敗血症:近來有文獻報導MC可致敗血症。MC引起的敗血症少見,可發生於任何年齡的人群中,從新生兒到老人,病情表現較大差別,從輕微症狀到危及生命。基礎疾病是決定預後的關鍵因素在病毒感染後,MC可引起兒童細菌性氣管炎。MC還可導致兒童眼結膜炎和角膜炎,其所造成的致死性腦膜炎也有一例報導。

併發症:

並發呼吸衰竭和循環衰竭。

診斷

根據各系統的臨床表現、實驗室檢查等可判斷感染髮生的部位,細菌培養到MC為確診依據,應注意有基礎疾病和免疫力低下的患者感染的臨床表現可不典型要依賴痰菌培養生化鑑定和塗片革蘭染色,有條件者可進行分子生物學檢測。

鑑別診斷:

應注意與其他奈瑟菌科細菌相鑑別。

檢查

實驗室檢查:

細菌學檢測應根據不同的感染部位儘早獲得標本並進行細菌學鑑定傳統方法是根據糖類的降解反應及硝酸鹽還原試驗,此法需要大量細菌耗時長,且易出現假陽性。近年來不斷推出快速、準確、簡易的方法,如改良糖類降解試驗;產色底物快速酶試驗;丁酸鹽油脂水解試驗;丁酸酯酶試驗。其中:Bacto-TB水解試驗具有特異實用、簡單、費用低等優點,可對MC作出快速鑑定。基於LPS的血清學分型、β內醯胺酶蛋白等電聚焦、蛋白外膜電泳譜均已用於MC的表現型鑑定。最近基於核酸多態性的限制酶分析、巨限酶(macrorestrictionenzyme)和脈衝場凝膠電泳(PFGE)技術也為細菌學檢測提供了有力武器。菌株特異性DNA探針也已試用於臨床。片段長度多態性分析(FLPA)和自動化核型分析系統用於臨床分離菌的鑑定發現,耐藥MC為同種間的異質基因,是來自於某一克隆的成功繁殖。此外,利用PCR和16SrRNA基因測序可精確鑑定MC。同時測定三種或更多種常見致病菌的多重(multiplex)PCR技術也已經在臨床套用。血常規檢查白細胞數和中性粒細胞數顯著增高可有核左移。但免疫低下等機體反應較低者或老人和小兒等白細胞也可不高。影像學檢查可用於肺部、鼻竇等感染的輔助診斷。

其它輔助檢查:

肺部感染時,X線胸片可見異常病變。

治療

自1970年代以來產生β內醯胺酶的MC菌株在美國和歐洲迅速增加,是細菌耐藥性出現的一個實例。對產生β內醯胺酶的MC株,即使藥敏實驗對氨苄西林敏感也要避免套用氨苄西林,因為氨苄西林可誘導MC產生β內醯胺酶。MC所致許多感染均可口服抗生素治療。MC對以下藥物通常是敏感的:阿莫西林-克拉維酸、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(複方磺胺甲噁唑)、四環素、第二代口服頭孢菌素、大環內酯類、氟喹諾酮類等。MC也對替卡西林、哌拉西林、注射用頭孢菌素、氨基糖苷類抗生素敏感。對青黴素、氨苄西林、萬古黴素克林黴素和林可黴素耐藥。因此對MC菌感染者,建議首選頭孢唑林和(或)氨基糖苷類抗生素。此外,對於原發病的治療,增強抵抗力加強營養支持療法等亦十分重要。

預後預防

預後:

患者多有基礎疾病如肺心病、腫瘤、糖尿病等病死率高達21%。

預防:

兒童和成人感染後會產生特異性IgG,可能具有保護作用MC感染的動物模型表明用小鼠經黏膜免疫較之全身免疫效果更好。OMP成分中的B1,CopB/OMPB2,LbpB,OMPCD,OMPE,OMPG,TbpB和UspA都曾用於疫苗的研究,但均無確切結論。估計研製出可用於臨床的有效的疫苗仍需10年時間。