分類

占位病變

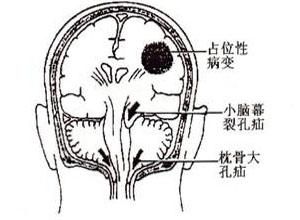

占位病變良性占位性病變從大體上可分為囊性占位和實質性占位兩種類型,囊性占位性病變主要包括囊腫、膿腫等,其中囊腫較常見;實質性占位主要包括血管瘤、細胞腺瘤、局灶性結節性增生、局灶性脂肪肝、炎性假瘤、瘤樣增生等,其中以血管瘤最為常見。發現有占位病變後,首先要定性論斷,即確定病人占位的性質,是良性還是惡性。各種影像學檢查不但可以配合定性論斷,還可以進行定位論斷,也就是進一步確定占位病變的位置、大小、數目及其與周圍組織的關係,定位診斷最常用的是CT、核磁共振掃描成像、B超,必要時可套用動脈血管造影,為能否手術治療提供依據。