簡介

南海絲路

南海絲路起源與發展

“南海絲路”古代碼頭

“南海絲路”古代碼頭南海絲路最早起源於西南絲路永昌(今保山)以南的一段路線,即沿伊洛瓦底江至仰光入孟加拉灣,西去至印度,再由印度商人渡印度洋,或登入進入中亞,或繼續沿海前行至大秦(古羅馬帝國)。

待至漢朝,武帝曾招募大批海員帶著黃金、雜繒,由南方的徐聞、合浦(今廣東省最高端)經日南(今越南)沿南亞一些國家的海岸線西行,抵達黃支國(今印度境內)、已不程國(今斯里蘭卡)。但在當時,中國船舶的體積和抗風浪能力還不具備遠航的條件,中國的絲綢還得靠外國商船遠銷至西方各國。公元166年前後,中國與羅馬直接通航,公元二、三世紀時,羅馬商人經由南海絲路來到中國南方直接採購絲綢,促進了南方地區蠶織生產的發展。

三國時,吳國與西方的羅馬及南海諸國交往,南海各國的男子本來赤身裸體,因中國絲綢的輸入,才開始倡導穿著織錦做成的筒裙。南北朝時,陸上交通受阻,又因造船技術不斷提高,南海絲路的出口主要為南朝的絲、絹、綾、錦等,所換得的明珠、香料、玳瑁、琉璃等物品除供給統治者享受外,還與邊鎮和北朝進行貿易往來,促進南北之間商品的交流。隋朝統一中國後,南海絲路有了新的發展,東南亞諸國都與隋建立了外交關係。公元607年,煬帝曾派使者前往南海的土木圖(今馬來半島南部),並將五千段絲綢贈送給了當時的赤土國王。

唐宋兩代,南海絲路迅速發展。首先從經濟上來看,當時南方處在比較安定的環境中,江淮一帶已成為全國絲綢的重點產區,就近水路輸出極為方便;其次,當時的造船業發達,航海技術進步,海運較陸運省錢;再次,上層統治階級對南方各國所產香料的需求量很大,印度、羅馬等國海船來中國直接採購絲綢的也不少,而當時的揚州、泉州和廣州地區最為繁榮,這也促使珠江三角洲和泉州地區大力發展蠶絲生產,並取得了巨大的成就。

宋代,全國的絲綢中心已轉移至南方,海外貿易進一步興盛,據《諸蕃志》記載,當時與中國發生貿易關係的國家有50多個,包括南亞、東南亞、東非和遠東各國。當時的貿易方式,一種為“朝貢貿易”,即外國商人以呈獻當地物產為主,宋王朝以回賜絲綢等貴重物產作為答謝,所得回賜的價值往往遠超過貢物的價值。來貢的地區,遠至波斯灣和非洲東岸的一些國家。另一種為“市舶貿易”,即正式的交易,中國在泉州、廣州、明州(寧波)、杭州、溫州、秀州(嘉興)、江陰、密州(山東諸城)和澉浦等九處設立市舶司管理進出口貿易,政府徵收商稅,並鼓勵中國商人出海貿易,出海的物資中仍以絲綢為主。

元、明兩代是南海絲路的極盛時代。元時,高度發展的蠶絲生產和絲織技術,直接為海外貿易的繁榮提供了雄厚的物質資源。不僅馬可·波羅(Marco Polo)對於當時南京、蘇州、杭州生產的織金錦等發出了由衷的讚嘆,中世紀最著名的旅行家伊本·拔圖塔(Ibn Battutah)也對中國生產的絲綢數量之大感到萬分驚奇,他甚至指出:在中國,“絲綢已成了窮人的衣料,如果沒有商人販運,絲綢便分文不值了”。

元代中國絲綢的出口,東起菲律賓及印尼各島,西至印度的科澤科特、伊朗的荷姆茲、伊拉克的巴斯拉、葉門的亞丁、沙特阿伯的麥加、埃及的杜米亞特,直到大西洋濱摩洛哥的丹吉爾,南面可遠銷至馬里的摩加迪沙、坦尚尼亞的基爾瓦等地。當時中國的海舶已極牢固和龐大,並且設施較為齊全,大批士兵隨船往返可防止海盜的襲擊,貿易方式實行的是“官船貿易”方式。

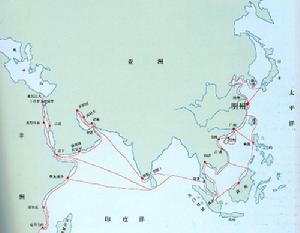

明初,由國家組成的大規模遠洋航隊為海外貿易的主要形式。1405~1433年間,明王朝派遣鄭和七次下西洋。東起琉球、菲律賓和馬魯古海,西至莫三比克海峽和南非沿岸的廣大地區。海外貿易的興起,促進了蘇州、杭州、漳州、潮州等地絲綢業的發展。鄭和選取的出航地點有20多處,重要航線有42條,訪問過的亞非國家有30餘個,航程總計10萬餘里,並且每次航行都攜帶有大量的絲織品作為有償或無償的禮物,其種類有湖絲、紬絹、緞疋、絲綿、紗錦等約四、五十種。

作用和影響

徐聞古港遺址

徐聞古港遺址首先,廣東成為“南海絲路”起點的主要口岸,是由它優越的自然地理環境所決定。其一,古代南越居住的五嶺以南地區,面向廣闊的海岸南海線,適合停泊航船的口岸很多,沿近海海岸的航船,東行經福建、台灣、浙江、江蘇、山東等省可抵朝鮮、日本或更遠地區。西行可經東南亞、南亞、紅海、地中海,抵達中亞、西亞、歐洲各國及東非。實際上“南海絲路”正是沿著這一航圖不斷延伸擴大的。其二,嶺南地區由於位於南海邊陲,東、西、北三面為高山峻岭所阻塞,較少受到中原地區、長江流域歷次大戰亂的直接衝擊。如:我國抵禦北方外敵入侵的頻繁戰亂對嶺南地區的波及就很小,在近代史之前的我國南疆的嶺南地區,也未發生過規模較大的外敵入侵的戰亂,而歷次朝代更替的戰爭,嶺南地區由於遠離爭鬥的主戰場,因此大多戰亂時間較短、規模也較小,對經濟發展的影響也就較少。其三,嶺南地處亞熱帶,農業發達,物產豐富,我國南北方有保持商品交換互通有無的需要,也是我國歷代王朝培植貢稅的重要來源及保持與各國官方、民間之間的外交和貿易關係的重要通道,將嶺南地區的對外貿易視為“金山珠海、天子南庫”*。這就促使歷代王朝的中央政府對“南海絲路”大多採取鼓勵、扶持甚至積極參與的政策。明清兩朝雖曾出現過幾次“海禁”,但常對廣州口岸網開一面,而民間海上貿易,在嶺南地區實施“海禁”時期,實際上也從未間斷過。這些,就是自秦漢以來的2000多年中,“南海絲路”不斷擴大、蓬勃發展的主要原因。

第二,“南海絲路”促進了造船技術的迅速發展。廣東古代發達的造船業和先進的航海技術展示了廣東對外貿易交往之頻繁和規模之巨大。“南海絲路”也促進了嶺南地區航海技術水平的提高,當時在世界也處於領先地位。先秦時期的南越人,對海上航行已積累了豐富經驗,到漢代,人們已掌握了利用信風和牽星等方法漂洋過海,並著有《海中五星順逆》、《海中二十八宿臣分》等海洋天文氣象學專著文獻資料”。指南針的發明與運用,為中國及世界航海活動創造了更廣闊的前景,促進了“南海絲路”的興盛。1974年,在廣州市中山四路發現了三個呈東西走向平等排列的漢代造船台,據估計,可建造6—8米寬,30米長,載重達50一60噸的航船⑤。這反映出這時期造船技術及與之相關行業已有很高水平。宋以後,更可造“方一百二十步,容二千人”的大船⑥。這與適應海上規模巨大的遠航貿易有著直接關係。

第三,“南海絲路”推動了嶺南地區經濟的持續繁榮發展,令原來比中原地區開發較晚的嶺南地區,變為我國經濟發達的地區之一。首先,“南海絲路”不斷擴大農業、手工業商業化的需求,加速了農業耕作方式的進步和專業化、區域化的發展,嶺南良好的自然條件的潛力得以日益發揮。漢代廣州已有一年兩熟的水稻耕作制度,明代開始普及冬種雜糧,在廣闊的地域推廣了一年三熟的耕作方式⑦。糧食的增產為擴大經濟作物的品種和面積提供了條件。珠江三角洲“桑基魚塘”的種桑養蠶養魚出蠶絲的耕作方式,就是嶺南精良的耕作方式和興旺的經濟作物生產景象的生動表現⑧。道光10年,廣東出口的生絲占全國出口的一半以上⑨。農業的發展促進了手工業的興起和繁榮,陶瓷、紡織、製藥、釀酒、冶煉、造紙等繁多的手工行業迅速擴展,被人們稱為“廣貨”的農產品、日用品和工藝品在海內外銷路日增,享譽中外。進而促進了廣東商業、城市擴展和水陸交通的進步”。以宋代為例,當時的廣州就擴建了20多次,形成中、東、西三城,西城專設商貿活動市舶區,面積超過了唐代的四倍”。在陸上交通方面,宋真宗時,就對廣韶通路進行了修築和整治,一直延續至仁宗,從而,使從英州下清遠往廣州、端州分別縮短了83里和120里。唐代張九齡開通了粵北通道,陸上出口進一步改善12。同時大力修建橋樑,僅廣州、潮州、雷州就達48座。歷代不惜投入大量的財力修築城鎮,改善交通狀況13,正是由於“南海絲路”貿易活動的迅速發展的客觀需要,以便進一步繁榮經濟,增加稅源。宋仁宗神宗二十年間,僅廣東的商稅一項收入就增長了兩倍半,達30多萬貫14。

第四,“南海絲路”對我國和世界的政治、科技和文化等各個領域也具有廣泛深遠的影響。如:“南海絲路”是我國與世界各國官方使者友好交往的重要通道,是研究我國外交史的一個不可缺少的組成部分。早在漢武帝時就有規模頗大的官辦船隊多次由徐聞、合浦起程,出訪黃支、已程不國等東南沿海七國15,船上設有隸屬少府的官員譯長,開創了我國官方有組織的對外關係和貿易往來並逐步延伸到東非、歐洲的一些國家。由此,西漢後期的天竺國(印度)、東漢後期的大秦(東羅馬帝國)等都先後派使臣從這一海道來到我國16,東晉末,師子國使臣歷經10年跋涉,首航廣州成功,所獻玉佛像在建康供奉了近百年。僅梁朝一代,南海諸國與我國通使經商的就有九國之多,到了宋代增至50多個。此後,這一海道始終是我國與世界各國使臣外交往來的重要渠道,是我國對外關係歷史的一個重要組成部分。又如:這一海道也是我國與世界各國進行科技文化交流的重要視窗。我國的儒學、指南針、印刷、造紙、制瓷、中藥、農作物品種和文學藝術的西傳,都與其分不開。與此同時,世界各國的科學文化成果也由此不斷傳入我國。漢朝以來,廣東先後引進了國外的茉莉、菩提樹、芒果、花生、玉米等多種花果木與農作物品種,豐富了我國人民的生活需要;尤其明清時期經廣東引進了西醫、儀表、鐵路、蒸氣電力和數學、物理、化學、歐洲繪畫藝術等近代自然科學和文化發展的優秀成果,如富於嶺南特色的“廣彩”瓷器就是歐洲繪畫特點與本地瓷器相結合的產物。這一切對推動我國和世界的科技進步和社會發展,都起了積極的作用。

這裡還應當特別指出的是:宗教演變和華僑變遷是研究我國整個歷史中不可缺少的兩個部分,而這兩個方面都與“南海絲路”海上通道密切相關的。佛教在東漢前期就由此傳入中國,六朝時開始有外國僧人隨商船到廣州傳教,譯經建寺;東吳時伊斯蘭教傳入廣州,明清時西方傳教士又湧入嶺南,傳來了天主教和基督教。我國西行取經的義淨、東渡授戒的鑒真、乘船來我國的天竺國王子菩提達摩等中外佛教名僧,以及伊斯蘭教創始人阿布·宛葛素和更多的天主教、基督教知名的傳教士,都在嶺南留下了許多遺蹟17。因此,研究我國宗教史就不能不涉及“南海絲路”這個重要方面。而我國分布在東南亞及世界各地人數眾多的華僑,嶺南地區籍貫或由這一海道出境的約占80%以上,所以列為“南海絲路”研究的內容一,是理所當然的。

第五,“海上絲綢之路”是世界範圍內的跨洲、跨國、跨地區的活動,所產生的影響是十分深遠的。“南海絲路”作為絲綢之路的重要組成部分之一,其重要地位是不言而喻的。1982年聯合國教科文組織在世界文化政治大會上,把“海上絲路”列為修復三大項目之一。早在70年代,廣東省博物館的考古工作者對西沙海域進行了探查發現了大量中國產古瓷器18,1988年中國水下考古隊正式成立,並對南海沿岸陽江、湛江、海南等地區進行了初步探查,並在台山海域發現了大量古代沉船,出水了大量遺存物,以南宋時期產自福建德化窯、泉州磁灶窯、浙江龍泉窯等各種類型的外銷瓷器為主,附少量鍍金器、銀器19,從船載物的情況可以證明,交易數量大且頻繁。另從我國沿海省份調查、水下發掘情況看,南海水域所占沉船比例較大。因此,今後,中國水下考古將以南海水域為重要區域,相信隨著工作的進一步開展,昔日的“每歲有崑崙乘舶、以珍物與中國交市”20的繁榮景象將再現在人們的面前。

2000多年過去了,“海上絲路”並未因時代的變遷而消失,且日益興盛。無論是過去,今天或是未來,它對世界的經濟發展、文化交流等諸多方面起著不可估量的作用。因此,研究“海上絲路”的起源與發展,不僅具有歷史意義,而且還具有現實意義。