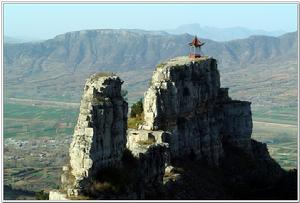

平邑縣魏莊鄉曾子山

平邑縣魏莊鄉曾子山簡介

南武城故城,亦稱武城、南城、南成,其遺址在今山東平邑縣魏莊鄉境內,北距平邑縣城35公里,城址內有南武城、北武城兩個自然村。該遺址西北、南兩面有蒼山、南城山、開明山為屏障,東、北兩面有用黃土夯築的城牆,構成半圓形城郭。其殘牆高低不一,低的已不可見,最高處有9米。遺址內文化遺存極其豐富,每一遺蹟都有一段動人的故事。中國歷史對南武城有濃筆重彩的記述,它不僅因出了澹臺滅明、曾參等巨儒而名聞天下,更重要的是在這裡發生了許多重要歷史事件而被許多經典史志類著作提及,《論語》、《魯語》、《孔子家語》、《左傳》、《戰國策》、《竹書紀年》、《史記》、《後漢書》、《晉書》、《括地誌》都有對南武城和在南武城發生的歷史事件及與此有關的歷史人物的記述。因此,南武城故城是平邑境內最負盛名的古代名城。該城遺址在1979年8月被平邑縣革命委員會定為第一批縣級重點文物保護單位。歷史

歷史上的一些典籍,對南武城的稱謂有四:南武城、武城、南城、南成。不同史籍對該城的稱謂不同,有些書籍在不同卷次里也有不同的說法。根據古漢語的行文規則可知,武城、南城、南成均為南武城之省筆。根據史料考證,南武城的建城時間在東周中期的公元前554年(魯襄公十九年)。此時,已處於春秋末期,諸侯割據造成了周王朝內部日趨動盪不安,魯襄公為抵禦齊國而在這一戰略要地築城。據編年體史書《竹書紀年》載,公元前427年(周考王十四年),作為魯國“三桓”之一的季孫後裔不甘心臣服魯國而自立費國,南武城遂為費國所並。戰國時期曾被齊國占領,成為齊、楚兩國邊境上的要隘。據《史記·田敬世家》載,公元前333年(齊威王二十四年),齊王與威王斗寶時說:“吾臣有檀子者,使守南城,則楚人不敢為寇,東取泗上十二諸侯皆來朝。”將南武城的守將檀子喻為國寶。公元前256年(周郝王五十九年)南武城隨魯國一同被楚國吞併。南武城,在秦代屬琅琊郡。西漢屬東海郡,為侯國(《漢書·地理志》稱南成),城陽共王之子劉貞被封為南城侯,王莽時位絕。東漢置南城縣,至北齊時併入南武陽縣。南武城從東周到東漢,有著500餘年的輝煌。

南武城依山傍水,地處要衝,自古就是兵家必爭之地。據《左傳》載,公元前565年(魯襄公八年),吳國進攻魯國,就是先占南武城,然後揮師直抵泗水,威逼魯都曲阜。公元前519年(魯昭公二十三年),“邾人城翼還,將自離姑,武城人塞其前。”駐武城的魯兵將邾人全部俘獲。公元前487年(魯哀公八年),“吳伐我,道險,從武城。”西漢琅琊人樊崇率赤眉軍占領南武城,並以南武城為依託與官兵周鏇。明末清初的農民起義領袖王肖武占領南武城自稱“九山王”,在此堅持鬥爭達十數年之久。

南武城自古山川形勝,鍾靈毓秀,人才輩出,文武兼備。該地是春秋戰國時期儒家一代傳人“宗聖”曾參和孔子另一高足澹臺滅明的故里。孔子的得意門生——子游(言偃,字子游)曾任武城宰。據《論語·陽貨篇》載,一次孔子到南武城,聽到彈琴唱歌之生不絕於耳,看到一片繁榮景象,於是對子游開玩笑說:“割雞焉用牛刀。”子游認真地說:“昔者偃也聞諸夫子曰:‘君子學道則愛人,小人學道則易使也。’”孔子忙說:“二三子!偃之言是也。前言戲之耳。”可見,南武城地區的文教事業已相當普及,教育已在平民中展開。

膾炙人口的“曾子殺人”、“曾子殺豬”、“慈母投梭”、“斬蛟投壁”等故事被世代傳頌,在國內外有廣泛的影響。西晉著名的政治家、軍事家羊祜和東晉著名書法家羊欣的故里都是南武城,官修《晉書》對此有載。在南武城故城遺址東邊有曾點墓和澹臺滅明墓,昭示者該地歷史的悠久,清代文人楊儀廷在《詠懷古蹟》組詩中談南武城故城遺址時說:“當年此地起弦歌,以武名城意若何?百里岩疆資保障,四周山勢逼嵯峨。斬蛟奮起畸人劍,投杼偏停慈母梭。賴有勾吳賢邑宰,兩言學道總無頗。”(清光緒版《費縣誌》卷十三第二十五頁)