分布

北辛文化分布

北辛文化分布一.北辛文化

1、發現與分布:1964年4月,中國科學院考古研究所山東隊在滕縣北辛遺址調查中,採集到一批和大汶口文化風格不同的陶器,稱之為“北辛類型”。北辛文化主要分布於泰沂山系南、北兩側一帶,包括了除膠東半島以外的山東省大部分地區。

北辛文化文物

北辛文化文物2、典型遺址:北辛文化發現以來,經過發掘的遺址有滕州北辛、邳縣大墩子、兗州王因和西桑園、汶上東賈柏村、泰安大汶口、鄒平苑城、臨淄後李官莊、章丘王官、青州桃園等10餘處。

3、文化特徵、分期與年代:北辛文化已形成完整的聚落,房址均為半地穴式建築,墓葬流行長方形土坑豎穴墓,無葬具,生產工具主要是石器,骨、角、牙、蚌器十分發達,製作工藝以磨製為主。一般認為北辛文化的年代在距今7300—6100年之間,早期約在距今7300—6800年,中期距今6800—6400年,晚期距今6400—6100年。

4、地方類型:可分為北辛類型和苑城類型。

5、社會經濟與社會性質:農業、飼養業、手工業和陶器製作業均有所進步;社會由母系氏族社會向父系氏族社會過渡,所有制形式由氏族公有制向家族私有制轉化。

二.白石村類型

1、發現與分布:白石村類型的遺址共發現近40處,分布區域限於膠東半島地區。近80%位於海邊或距海很近的河口兩岸,並多為貝丘遺址。

2、典型遺址:比較重要的有即墨南阡和北阡、萊陽泉水頭、長島大欽東村、乳山翁家埠、福山丘家莊、煙臺白石村、牟平蛤堆後和姜家莊、威海義和、榮成河口和北蘭格等。其中白石村、丘家莊和河口三處經過發掘。

3、分期、特徵與年代:白石村類型分為早晚兩期。早期的遺蹟僅在白石村灰溝中發現3具人骨架,晚期的遺蹟以柱坑柱洞發現最多,尤以較大的柱坑引人注目;年代在距今6500—6100年前後。

4、文化性質:白石村類型與北辛文化,尤其是與苑城文化有諸多相似之處,同時苑城類型與白石村類型之間也存在著明顯的差異。

命名

北辛時期的經濟以農業為主,遺址出土了配套齊全的農耕工具和粟類顆粒。從翻地的石鏟、鹿角鋤、播種用的尖狀角器,到收割用的蚌鐮,脫粒用的石磨盤,石磨棒等,對研究當時的農業生產狀況起到了很重要的作用。同時從出土的陶器來看,其工藝較為原始,陶質有夾沙陶和泥質陶兩種,紋飾有附加堆紋、劃紋、指甲印紋等等,手工業在北辛時期也出現了萌芽。遺址中還發現了家豬型的頭骨,刷新了中國的養豬史。由於北辛文物獨特的文化面貌,因而被命名為“北辛文化”。1982年向全世界公布並編入歷史教科書。

北辛遺址的發掘與“北辛文化”的命名,是海岱文化區,新石器時代的一次重要發現,是山東大汶口文化發展的源頭,她將山東的始前考古向前推進了一大步,具有重大的歷史意義。

歷史起源

北辛文化廳展覽文物

北辛文化廳展覽文物北辛遺址是1964年由中國社會科學院考古研究所在薛河兩岸進行文物普查時發現的。1978年冬和1979年春,由中央考古隊和滕縣博物館聯合進行了兩次大規模發掘,清理了一批灰坑、窖穴、墓葬,發掘面積約2600平方米,出土有各類石器、陶器、骨器、蚌器等文物2000餘件,經碳14測定為距今7300年~6300年左右,屬於山東省新石器時代的最早時期,也是母系氏族社會最為繁盛階段,比大汶口文化早一千多年。由於北辛遺址具有其獨特的文化面貌,代表了一定的歷史時期,因而被命名為“北辛文化”,1982年被國務院正式公布並編入國家教科書;1992年被公布為全省重點文物保護單位;2006年5月又被國務院定為全國第六批重點文物保護單位。

北辛遺址的發現和北辛文化的命名,揭示了七八千年前我們的祖先在此定居並繁衍生息的生活情形,為中華東方文明找到了淵源。一、從出土的石鏟、石斧、石磨盤、石磨棒、鹿角鋤、蚌鐮和窖藏的穀物來看,當時的農耕生產從耕作、播種到收割、加工已有一套較為完備的工具,原始農業已初具規模。二、通過出土的家豬型動物骨架和雞、狗等動物遺骸來看,當時的家畜馴化已經開始,畜牧養殖業已近雛形。三、從出土的陶網墜、魚鏢來看,當時的捕魚技術已相當高超。四、從出土的骨針、石紡輪來看,當時開始用野生纖維和動物絨毛進行紡線或編織,北辛先民由身披獸皮過渡到穿衣的文明階段。五、從出土的骨器、牙器、蚌器來看,當時的生產工具中截、劈、削、刮等器物已初步成型,製作石器、陶器已有專門分工,手工業已較為發達。六、從出土的蓋鼎、紅頂缽、指甲印紋缽、紅陶壺來看,當時的制陶燒陶技術已比較先進,這些器物不僅講究生活的實用性,而且還講究審美的藝術性。特別是紅頂缽,據考古學家說,為東方的彩陶找到了淵源;在一件陶器的底部還發現了一對酷似鳥足的刻畫符號,被文字學家和歷史學家譽為“文字的起源”、“文明的曙光”。因此說,北辛文化代表了中華民族輝煌的歷史文明。

北辛文化主要分布於泰沂山系南北及江蘇淮北地區,目前已發現60多處。作為北辛文化的發祥地——北辛遺址。1982年春,官橋鎮政府在此建立紀念碑亭一座。此後,滕州市政府將原城郊鄉更名為“北辛街道辦事處”,將北留路更名為“北辛路”。按照規劃,下步還要建設北辛遺址博物館,開發原始部落民俗村旅遊區,讓更多的人來此參觀學習,感悟歷史。

特徵

北辛文化遺蹟

北辛文化遺蹟發現的農業生產工具,石制的有斧、鏟、刀;鹿角制的鋤等。斧多為打制,主要的平面呈梯形或長方形,是開墾荒地砍伐樹木的工具。鏟,體形扁薄,平面有呈長方形的,梯形和舌形的,有呈圃角方形的,有呈橫長方形的,有的在其刃部遺留有使用痕跡,通體磨光,是翻土播種的工具。石刀,分打制和磨製兩種,打制的大多利用石片加工製成,略呈長方形;磨製的有略呈長方形的,半月形的,可能作為一種收割工具。鹿角鋤主要是利用鹿角的分叉處,把短枝的一側磨成斜面刃,長枝的一側為柄部。另外,還有的截取鹿角的一段,將上部進行修整,可安柄。這種鹿角鋤,可能為種植時開溝播種或挖坑點種用,也可以作為中耕鬆土之用。石磨盤、石磨棒和石磨餅為配套器物,是一套糧食加工工具。磨盤的形狀有方形的,有近似鞋底形下有矮足的,經過磨製而成,有的盤面因經長期使用作弧形下凹。這些工具都是在原始生產過程中必不可少的,這樣就為原始農業的較快發展奠定了良好的基礎。

北辛文化的陶器以夾砂黃褐陶和泥質紅陶為主,有少量黑陶。夾砂陶火候較低,陶胎較厚;泥質陶火候較高,質地細膩。全部陶器都是手制的,尚處在原始階段,出土的器皿種類單調,造形簡單,主要有鼎、釜、罐、缽、壺等。這些陶器均為當時人們的生活用具。 編織、縫紉和制骨等手工業也有了初步發展,在出土的兩件殘陶器的底部清晰地印有規整的席紋。磨製精細的骨針和陶紡輪的出現,使利用野生纖維和動物毛絨紡線編織,縫製穿著成為可能。因此可以說當時的北辛人們已由身披獸皮、腰圍樹葉的時代進入了穿衣階段。北辛文化的人們除對農業生產勞動外,狩獵、捕撈和採集仍是不可缺少的生存手段。遺址中出土的骨鏃、鹿角矛形器、彈丸、骨魚鏢、陶網墜、骨梭,以及數量相當多的獸骨、魚骨和貝殼,經鑑定,有豬、牛、梅花鹿、獐、四不象、貉、獾、雞、龜、青魚、麗蚌、中國田螺等種類。這些動物除豬已經是人工馴養外,其餘皆為野生動物,都反映了這一事實。綜上所述,在距今7000多年以前的時代,自然氣候和地理環境都與現在有著很大的差異,我們的祖先在那樣的條件下。在這塊古老的土地上,用粗笨的生產工具發展生產,過著較穩定的定居生活,卻是一件了不起的事情。 北辛遺址發現後引起了各方面的重視,於1991年被山東省人民政府公布為重點文物保護單位。

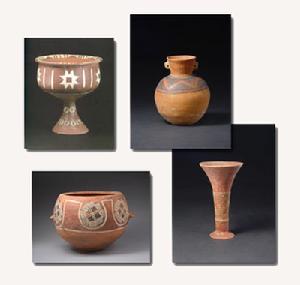

文物陶器

北辛文化玉器

北辛文化玉器夾砂黃褐陶,火候較低,質地粗疏,手工製作。通高37.5厘米。口徑23.5厘米。口微斂,腹深微鼓,下收成尖底,圓錐狀高足。口沿外有一周鋸齒狀窄條堆紋和兩兩對稱的四個小鼻。有蓋,呈覆盆狀,上置弧形提手。蓋與腹部均飾短窄條堆紋組成的曲折紋,壁上殘存加工時所留細篦狀痕。器形樸實,裝飾簡練,為北辛文化的典型器物。1979年滕州市北辛遺址出土,藏滕州市博物館。

指甲紋紅陶缽,盛器。

泥質紅陶,手工製作。高7.7厘米,口徑20.8厘米,底徑7.5厘米。器內外施紅陶衣,打磨光滑。口微斂,腹微鼓,下部內收成小平底。通體飾指甲印紋,排列有序。製作精巧,紋飾新穎,為北辛文化的典型器物。1979年滕州市北辛遺址出土,滕州市博物館收藏。

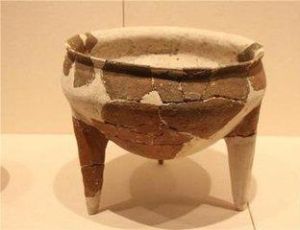

缽形鼎,炊煮器。

夾砂紅褐陶,質地較粗疏,手工製作。通高16.3厘米,口徑20.5厘米。敞口,圜底,呈缽形。口沿外側飾附加堆紋,三足側扁形,外緣飾齒紋。是新石器時代白石村一期文化的代表性器物。1981年煙臺白石村遺址出土,藏煙臺市博物館。

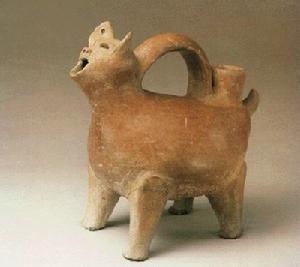

鳥形規鬲,炊煮器。

泥質灰褐陶,手工製作。長24.4厘米,高19.1厘米。通體仿鳥形,引頸昂首,尖喙,小圓耳。腹寬肥扁圓,底平,設三矮足,前二後一。脊背兩側各有一小扳金,呈翅形。尾豎起,呈上闊的喇叭形,是為流口。1983年長島縣北莊遺址一期文化層出土,藏長島縣博物館。