簡介

北澗橋

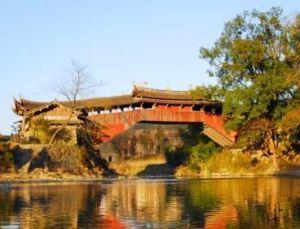

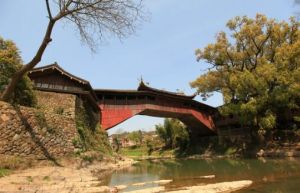

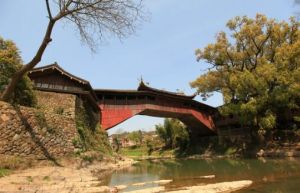

北澗橋北澗橋,疊梁式木拱廊橋,位於泗溪鎮下橋村 。因橋跨北而上,故名曰“北澗橋”。

北澗橋始建於清康熙十三年(1674),嘉慶八年(1803)修建,道光二十九年(1849)重修。橋長51.87米,寬5.39米,淨跨29米,橋屋20間,橋柱84根,橋面地板全由一寸厚木板兩層加固。橋的東首當地人稱“橋頭”,地勢較高,有石階16級;西首稱“橋尾”,地勢較低,石階26步。歷史典故

北澗橋北澗橋原來建在現橋上游約五十米處,現仍存舊橋遺址,當年為木平廊橋。橋下有三塊岩石,村民們說那是三隻龜,守護著村落的水口。平橋毀掉後,族人在下游改建木拱橋(即現今北澗橋),首事是陳汝昌、林友卿和僧明燈三位。關於原來的木平廊橋為什麼會毀掉,其中有一個故事。四百年前的一日,有兩個雲遊天下的仙翁,路過泗溪北澗橋,看見這裡山清水秀,景致好,兩人就在橋上擺下棋盤,一邊賞景、一邊下棋。一會兒,一個老太婆帶著一個名叫知周的孩子,要過橋,她對兩位仙翁說:“請兩位客人行個方便,讓我和知周過橋吧!”兩個仙翁聽說那七八歲的孩子叫知州(周),覺得好笑,放下棋子站起身來。有個仙翁順口念了一首詩:“八十婆婆不知羞,小小孩童做知州。此孩若有知州做,北澗橋上水漂流。”老太婆聽了仙翁的取笑,羞得抬不起頭來。古話說,“欺負竹腦,莫欺負筍卵(剛出土的筍)。” 十多年過後,那個名叫知周的孩子當真做了知州。就在他當知州的那年冬天,泗溪一帶做了一場連天大水,把北澗橋沖走了。沒了橋,過溪不方便。

北澗橋北澗橋原來建在現橋上游約五十米處,現仍存舊橋遺址,當年為木平廊橋。橋下有三塊岩石,村民們說那是三隻龜,守護著村落的水口。平橋毀掉後,族人在下游改建木拱橋(即現今北澗橋),首事是陳汝昌、林友卿和僧明燈三位。關於原來的木平廊橋為什麼會毀掉,其中有一個故事。四百年前的一日,有兩個雲遊天下的仙翁,路過泗溪北澗橋,看見這裡山清水秀,景致好,兩人就在橋上擺下棋盤,一邊賞景、一邊下棋。一會兒,一個老太婆帶著一個名叫知周的孩子,要過橋,她對兩位仙翁說:“請兩位客人行個方便,讓我和知周過橋吧!”兩個仙翁聽說那七八歲的孩子叫知州(周),覺得好笑,放下棋子站起身來。有個仙翁順口念了一首詩:“八十婆婆不知羞,小小孩童做知州。此孩若有知州做,北澗橋上水漂流。”老太婆聽了仙翁的取笑,羞得抬不起頭來。古話說,“欺負竹腦,莫欺負筍卵(剛出土的筍)。” 十多年過後,那個名叫知周的孩子當真做了知州。就在他當知州的那年冬天,泗溪一帶做了一場連天大水,把北澗橋沖走了。沒了橋,過溪不方便。康熙十三年(1674),下橋村人在北澗橋原址附近的地方,重建了一條木拱橋,這就是現在人們看到的這條北澗橋。這故事大部分當然是虛構的,但林氏家族中確有“知周”其人,《林氏房譜》中“墓誌”篇里講到,說是始祖林建的墓後建有兩座墓葬,“左為大中大夫儀甫公。右為文仲公,俗呼知州墳,蓋文仲公一名知周,非官名也。”

文化特色

北澗橋北澗橋頭有許多商業店鋪,是村民們的商貿場所。橋的東邊原來有一座戲台。按當地的風俗習慣,年初時,鄉民們要到臨水殿、陳大翁宮裡許願,祈求神靈保佑五穀豐登,合家團圓。到了年底,就進行還願,並且還要抬陳十四和陳大翁的神像到北澗橋頭的戲台前看戲。這個活動前後歷時四天。採用編梁式構造的北澗橋,氣勢如虹。橋屋也是廊橋工匠們精心構作的重要部位。在拱架上建廊屋,從功用來講,增加了橋拱的壓力,使之更穩固;也起到了防護風雨的作用。同時,橋屋各部位的藝術處理,如屋檐形式的多樣化以及屋脊裝飾等,增加了橋樑的整體美感效果。青山綠水間,北澗橋顯得異常絢麗。顯然,與它的一身紅妝是分不開的。風雨板上的紅色運用得非常好,艷而不俗,從中可見匠人手工的精巧。紅色的運用使北澗橋整體色彩有別於周圍呈綠色的自然環境,突出了廊橋的主體地位。更重要的是這種貼切的紅又能與周圍環境的自然色彩融合起來,可謂相得益彰。北澗橋的風雨板雖然施加了顏色,廊屋的柱架卻保持原木本色,天然且樸素。橋屋的大部分石質附屬檔案也沒有太多雕琢,給人以清水出芙蓉、天然去雕飾的清新感。

北澗橋北澗橋頭有許多商業店鋪,是村民們的商貿場所。橋的東邊原來有一座戲台。按當地的風俗習慣,年初時,鄉民們要到臨水殿、陳大翁宮裡許願,祈求神靈保佑五穀豐登,合家團圓。到了年底,就進行還願,並且還要抬陳十四和陳大翁的神像到北澗橋頭的戲台前看戲。這個活動前後歷時四天。採用編梁式構造的北澗橋,氣勢如虹。橋屋也是廊橋工匠們精心構作的重要部位。在拱架上建廊屋,從功用來講,增加了橋拱的壓力,使之更穩固;也起到了防護風雨的作用。同時,橋屋各部位的藝術處理,如屋檐形式的多樣化以及屋脊裝飾等,增加了橋樑的整體美感效果。青山綠水間,北澗橋顯得異常絢麗。顯然,與它的一身紅妝是分不開的。風雨板上的紅色運用得非常好,艷而不俗,從中可見匠人手工的精巧。紅色的運用使北澗橋整體色彩有別於周圍呈綠色的自然環境,突出了廊橋的主體地位。更重要的是這種貼切的紅又能與周圍環境的自然色彩融合起來,可謂相得益彰。北澗橋的風雨板雖然施加了顏色,廊屋的柱架卻保持原木本色,天然且樸素。橋屋的大部分石質附屬檔案也沒有太多雕琢,給人以清水出芙蓉、天然去雕飾的清新感。 北澗橋

北澗橋 北澗橋

北澗橋 北澗橋

北澗橋