崗位勝任力模型構建的必要性

1、公司文化對員工行為牽引力弱

2、人才招聘選拔方向模糊,缺少科學依據

3、員工招聘以硬性條件為主,招到的人總是不理想

4、培訓工作忙而無效,培訓沒有針對性,效果不明顯

5、員工職業生涯發展路徑模糊

6、員工不稱職,公司不知道如何指導

……

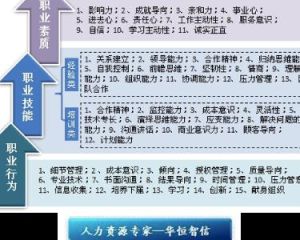

中高層管理者的勝任力模型

全球化、信息化以及市場需求的多樣性與多變性,使得企業之間的競爭日益激烈。目前,越來越多的研究和實踐表明,企業要想獲取競爭優勢必須高度重視人力資源。企業的高層管理者作為企業人力資源的重要組成部分,由於其在企業管理決策活動中的特殊地位,其作用顯得尤為重要。因此,採用什麼標準來選拔和培養企業高層管理者,受到了越來越多人力資源管理學家和組織行為學家的關注和重視。在傳統的人力資源管理中,一般是通過職位分析來確定高層管理者所需要具備的任職要求(包括知識、技能、能力和其他特點),並在此基礎之上進行高層管理者的選拔、培訓和評價的。

我國正處在社會經濟轉型期,已經加入WTO,選拔和培養懂市場、善經營和懂管理的高層管理人員已成為企業成功實施結構調整和市場競爭的關鍵。因此,採用科學的方法來確定高層管理人員的選拔、培養和評價的標準也就成為當務之急。揭示中國企業高層管理者的勝任力模型,為企業高層管理人員的選拔、培訓和評價提供理論和方法的依據。麥克米蘭有研究表明,對各行業成功的管理者而言,有兩類勝任特徵是他們共同需要的:一類是表現為個體內部的優異特質,如成就動機、主動性、概括性思維,這類特徵表現出不同尋常的進取心,或者是想把事情做得更好(成就欲),或者是提前思考和計畫(主動性),或以新的見解看待問題)(概念性思維);另一類是表現為個體對工作群體進行組織的特徵,如影響他人、形成團體意識或群體領導。比如,如何使工作組織得更好,或者是影響他人(影響),或者是理解組織的政策(組織意識),或者是團隊領導。管理者若要獲得成功,至少應在上述特徵中有一個特徵很突出。智聯測評採用行為事件訪談技術,通過對通信業高層管理人員的訪談,建立了通信業高層管理人員的勝任特徵模型,其中包括影響力、組織承諾、信息尋求、成就欲、團隊領導、人際洞察力、主動性、客戶服務意識、自信和發展他人共10項勝任力指標。

模型套用:在國外,勝任特徵評價技術早已廣泛運用於管理實踐。基於勝任特徵模型的選拔、培訓、薪酬設計、職業規劃能夠提高用人效率,降低人才的跳槽率。在中國,迫切需要實用的技術來選拔人才和發揮好人才的作用,這裡。勝任特徵模型評價有著重要的套用價值。

附案例勝任模型的建立

如何建立competency模型?

由於配合"客戶中心"進行改革的任務迫在眉睫,需要在最短的時間內完成。因而管理層選擇了 "簡化的建模方法"與"折衷的建模方法"之間的一個方法(見《如何建立competency模型》),即在數據收集階段採用以專家小組為主、BEI(行為事件訪談)為輔,同時參照相關行業competency模型資料庫作為驗證。這樣既考慮了數據收集的質量,又兼顧了時間的緊迫性。

項目開始後,我們首先進行了一系列的高層訪談,了解公司的戰略方向、組織結構和主要業務流程等。同時我們組織了專家小組討論新崗位的職責、績效目標、行為表現等等。我們歸納上述行為期望得出competency初稿,然後作了數名優秀員工的行為事件訪談(BEI)作進一步地補充。將所收集的數據、信息及意見等分類、歸納、整理,參考相關行業的competency資料庫並基於多年的建模經驗,我們就得出了competency模型的初稿。建立模型的時候我們既考慮該公司的特點和實際情況,又遵循competency層級不重疊、能區分、易理解的建模原則。隨後,我們就初稿與管理層充分地溝通和討論,最大限度地提高competency模型的準確性和可行性。

經過約一個月的反覆溝通,相關崗位的competency模型終於確定下來了。由於新組織與流程以客戶為中心,所以核心competency就圍繞著"客戶"而存在。如下圖所示,competency模型包括三個competency群,十個具體competency。

competency模型的驗證、測評

核心competency模型基本成形之後,我們請來了幾位較熟悉類似崗位的員工來驗證、測評competency模型。首先討論的是competency模型的分級。我們是否可以將某個熟悉的同事的行為歸入相應的competency及對應的級別呢?級別與級別間是否存在明顯差異?同一級別中所羅列的行為是否處於同一水平?現有的competency和層級是否足以區分不同員工的competency水平?如"領導力"這一competency模型中,第二級中包括了以下行為描述:

確保所有的團隊成員了解必要的信息,或知道所發生的事情

向團隊成員解釋做出某項決策的原因

而第三級則包括以下行為:

採取具體行動促使團隊成員達到最佳工作狀態(如聘用或解僱、培訓、獎懲等)

能夠為團隊能獲得最佳表現創造條件(例如:設定明確的目標及建立適當的架構等)

那么,第二級和第三級的主要差異是什麼?對了,一個是單向溝通和信息傳遞,而另一個較高的層級則是雙向溝通和信息傳遞的過程。

其次要討論competency的內容是否有重疊、遺漏,邏輯關係和層次是否分明。例如"表達出想要及時了解公司內部及客戶組織現狀及其變化的願望"是"除常規了解情況外,還對相關的問題或情況進行深入調查"的基礎動機,它們代表信息蒐集這一competency的不同competency行為表現,前者是"有願望、無行動"而後者則是"願望+主動性行為"。我們需要對所有的competency和層級進行審閱,以保證各層級的描述前後連貫並能明確區分,能夠象"光譜"一樣容納不同的行為表現並區分其層級。

competency測評中心的設計

有了competency模型以後,如何考察相關人員以選拔出合適的任職者呢?這就有賴於competency測評中心了。測評中心是根據competency模型運用各種考察手段,測評出相關人員competency水平的過程,通常由專業人員設計並實施。我們首先根據確定的competency種類和公司的特點,在資料庫中找到適合的演示、會議討論、角色扮演等的題材,然後對所有設計方案進行深加工,直至能充分體現客戶特點和competency的要求。我們可以模仿相關情景,但又不能完全把角色扮演變為公司實際的情況,因為這樣可能會對有過類似工作經驗的員工有利,而不能充分表現出個人實際行為特徵。例如我們設計了解決客戶投訴的情景演練,但其場景是一家銀行,因其簡單的操作流程和規定較好理解,在角色扮演中員工很容易進入角色。

在competency測評中心的設計過程中,每一項活動考察哪幾項competency是非常關鍵的。如果一項活動包含了所有competency,會使測評過程過於複雜、費時、影響準確性。同時,讓參加者有機會在不同的活動情景中充分展示自己的行為也能夠避免"一錘定音"。因此每個活動測評competency的數量一般為2-4個。如處理客戶投訴的案例,所測評的主要competency為:關注客戶、人際理解力、影響他人等。

測評中心的實施

接下來就是實施測評階段了。我們再次強調competency測評中心不是一個實體的概念,而是一個過程,或者說是一系列的步驟,是組織轉型中發展員工、進行職業生涯設計中的一個環節。測評必須由經過專門訓練、熟悉competency測評工作的專業人員來完成。測評者必須從參加者的語言、動作、表情、態度等各個方面考察參加者,並詳細記錄每項行為表現,用實際事例證明被測者的行為與對應competency層級間的聯繫。如"他在聽取客戶抱怨時一直看著對方的眼睛並不時點頭示意,關注她的感受"這個行為屬於關注客戶第二級,"他在說明本產品的情況時非常注意對方關鍵決策人物的表情,發現她對其中搜尋功能表示興趣就抓住不放"就屬於關注客戶第三級等等。有經驗的測評員一次可以同時觀察數個參與者,但事前需要合理分配測評和被測對象,以便每個參與者都能被不同的測評員有效地觀察和測評。

測評員針對每個活動整理出測評對象的competency分析報告之後,將由特定的專業人員根據觀察記錄和competency分析報告,撰寫總結報告,以使每個被測者清晰地了解自己的competency測評結果並明確發展方向。

competency測評結果及發展計畫的套用與實施

測評中心的活動結束後,每個被測評的員工就有了自己的competency分析報告。根據我們事先確定的崗位competency要求,對照每個員工的測評結果,我們就可以進行相應崗位任職者的選拔工作了。

competency測評的結果不僅可用於選拔任職者,日後這些任職者的績效考核和職業發展也將和competency緊密聯繫。有了competency模型,任職者可以了解自己的competency狀況和目標要求,提高改進也就有了具體目標和方向。同時,對照不同崗位的核心competency要求,員工和企業都可以根據competency狀況設計職業生涯和發展方向,規劃職業發展。當然,這裡需要強調的是,competency的建立是企業人力資源管理體系中的一個組成部分,它不能獨立於其它管理體系,如組織結構、流程、薪酬、績效管理、培訓和職業生涯發展等而孤立存在。只有與其它體系緊密配合,competency模型才能發揮其應有的作用。

基於勝任力的薪酬體系

隨著經濟知識化、信息化,以及組織結構彈性化和扁平化,工作小組或團隊成為組織結構的基本單位。同一個工作團隊的員工彼此之間沒有很清晰的職責劃分,大家共同協作,共同對團隊績效負責,工作說明書由原來細緻地規範崗位任務和職責,轉變為只規定崗位的工作性質、任務以及任職者的能力和技術。相應地,薪酬體系也經歷了以職位為基礎到以個人能力為基礎的變化,其中寬頻薪酬體系就反映了以個人能力為基礎的薪酬設計思想。在這種薪酬體系下,員工的能力可以全面提升,適應多種工作的要求,個人的職業生涯發展途徑更多,工作內容更加豐富。企業也可以對工作進行靈活安排,壓縮編制,充分發揮每個人的潛力,降低人員成本。