簡介

動粒

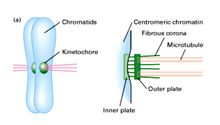

動粒動粒(英語:Kinetochore)是真核細胞染色體中位於著絲粒兩側的兩層盤狀特化結構,其化學本質為蛋白質,是非染色體性質物質附加物。

動粒與染色體的移動有關。在細胞分裂(包括有絲分裂和減數分裂)的前、中、後期等幾個階段,紡錘體的紡錘絲(或星射線)需附著在染色體的動粒上(而非著絲粒上),牽引染色體移動、將染色體拉向細胞兩極。

動粒在真核生物中形成並在著絲粒上組裝。在有絲分裂和減數分裂期間,絲點將染色體連線到微管聚合物上。

哺乳動物的動粒可分為三個不同的區域: 即內層、中間層和外層, 直徑約為200nm。中間層(middle layer)染色淺, 它將內層和外層隔開,中間層有一些纖維,它起著聯繫內外兩層結構的橋樑作用; 內層(inner layer)是染色質的特化層, 它附著在著絲粒的異染色質上; 外層(outer layer)含有與微管正端結合的蛋白質。

動粒和著絲粒並非同一結構,它們的功能也不同,但這兩種結構的位置關係是固定的。在非正規場合中,有時也用動粒或著絲粒泛指它們所在的染色體主縊痕位置。

作用

在細胞有絲分裂S期期間,染色體自我複製,兩個姐妹染色單體由各自的方向相反的動粒結合在一起。在分裂中期到分裂後期的轉變中,姐妹染色單體各自分離,各染色單體上的獨立動粒驅動它們向紡錘體的兩極運動,形成兩個新的子細胞。因此動粒是經典有絲分裂和減數分裂中染色體分離必不可少的要素。

組成

即使是最簡單的動粒也包括超過45種不同的蛋白質,其中大部分存在於真核細胞中,包括一類專用的組蛋白H3變種(稱為“CENP-A”或“CenH3”)。這些蛋白質在動粒和DNA連線中起輔助作用。動粒中的其他蛋白質使動粒附著於有絲分裂紡錘體的微管上。同時還需蛋白質發動機(如動力蛋白和驅動蛋白)為有絲分裂中染色體的運動提供動力。其他一些蛋白(如MAD2)監測微管的附著情況及姐妹動粒的張力大小,並在這兩項中任意一項出現問題時激活紡錘體檢查點來阻止細胞複製的循環周期。

染色

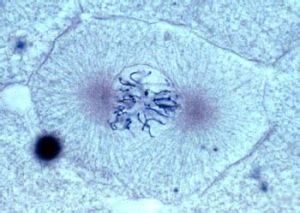

在染色體被鹼性染料染色後,由於動粒幾乎把著絲粒復蓋,所以染色後觀察染色體的外形時在動粒部分染色很淺或幾乎觀察不到著色。