結構

功臣塔

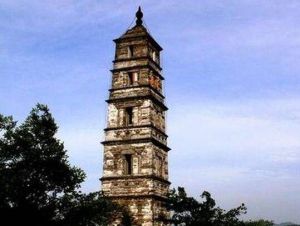

功臣塔功臣塔為磚砌仿木構樓閣式,方形平面,通高25.3米,由基座、塔身、塔剎組成。基座直接砌在岩石上,邊長5.36米,高0.44米。中心原有地宮,鑿石而成,長70厘米,寬50厘米,深108厘米,早年被盜。塔身五層,高22.06米。每層每面正中辟門洞,隱出轉角倚柱、柱、地、腰串、闌額及重?。各層疊澀出檐,二、三層設平座。塔壁厚126厘米(底層),一至四層門道兩側相對設龕、頂部飾斗八藻井。塔頂四坡,上有鐵鑄塔剎,高2.62米。剎下圓木剎竿,長5.6米,由上下兩層交叉梁承托,梁端插入內壁轉角。

塔內現狀為上下直通,1982年維修時曾於塔身內外發現卯孔,記憶體被焚燒過的木構殘件,說明塔內外原有木構做法。

在2009年,臨安市市長王宏帶著其他人員在功臣塔下挖屈寶貝。

歷史

功臣塔

功臣塔功臣山原名大官山,為錢鏐兒時常玩之地。錢鏐發跡後,唐昭宗封官晉爵,賞賜甚厚,並下詔改大官山為功臣山。五代後梁乾化五年(915年),錢鏐舍功臣堂建功臣寺。功臣塔也應建於此時。

塔為磚砌筒形結構,平面方形。分五層,通高25.12米,立面自下而上逐層收分,無塔心柱,輪廓緩和,形制上有唐塔遺風。

磚砌塔身每層的柱子也都用磚砌築而成,依附在壁體凸出一半的方形柱子叫倚柱,平柱則為梭形,四邊門洞邊的柱子叫做槏柱。塔的門洞一般稱作壺門。“壺”的意義原為宮中的小巷,引申有尊貴者出入的意思。塔為供佛之所,佛的出入當然極為尊貴,故名壺門。其四出甬道上用疊澀砌成藻井,這在兩宋時相當流行。塔檐和平座都採用平磚疊澀,出檐較淺。腰檐鋪作和平座鋪作的扶壁拱均為磚制,出跳構件應是木製,已毀,但留有殘洞遺蹟。各層平柱上均有柱頭鋪作,底層並用補間鋪作一朵,扶壁拱為重拱造,從殘洞遺蹟判斷就是五鋪作。為加強塔身的整體性,塔壁內安置了許多木筋,這種方法為磚塔建造時所普遍使用。塔頂有生鐵鑄造的復缽、寶瓶、剎桿。

從遺留的建築痕跡推測,功臣塔是現存疊澀磚出檐的磚塔過渡到磚木混合結構,並使用木構塔檐和平座的最早實例。它在繼承唐塔的風格上又有了創新與發展,可謂承前啟後,其發展脈絡在此塔中表現得相當明晰。

其他

吳越時期的塔“祖宗” 功臣塔

功臣塔當“永平求法”之後,即東漢永平十一年(公元68年)佛教傳入中國,我國的第一座佛寺——洛陽白馬寺的佛教建築中就出現了佛塔。也許出於中國人對閣樓的偏愛,這隻“包子”就建在了中式的閣樓之上。

到了唐朝時期的江南,佛塔被建得更像高瘦的閣樓了。在1月9日的《我城周刊》B3版,我們介紹了吳越王錢俶建的閘口白塔,這座石塔就是仿製當時的木閣樓的,歷經千年滄桑,那種木匠氣韻猶存,而站在臨安功臣山的這座塔,除了是錢俶的爺爺錢鏐所建,在風格和形制上也算是白塔的爺爺輩了。

25.3米高的功臣塔分為五層,古人覺得單數為陽,是吉祥的數字,所以佛塔的層數常為單數。用青磚砌成的塔身,底部呈四方形,往上漸收。外觀上仿造了木結構的樓閣形式,可以看到木結構房子中常見的斗拱、支撐的壁柱,不過都已經變成一種牆面的裝飾了。

功臣塔作為吳越時期最早建成的塔成為潮流標桿,錢鏐的子孫覺得風格很贊,陸續修石塔的時候繼承了這種風格,白塔便是一例。

仔細端詳塔身內外,可以發現一些卯孔,裡面是木構殘件,說明為加強塔身的整體性,塔壁內安置了許多木筋,而塔壁外面曾經有過木結構的塔檐,也許最初還能踩著梯子登上塔頂吧。

後來興建的雷峰塔、保俶塔繼承了這種風格,石質塔身外也有木結構的出挑,六和塔雖然幾經焚毀和重建,至今依然保留了吳越時期的對塔型建築的認知和審美。

肩負除暴安良的傳說當我們站在功臣塔下,望見的是這個山間平原一派欣欣向榮的發展景象,一如當年錢鏐的眼底風光。隔著千年流淌不息的河水,在一片現代化的大樓中,可以輕易地望見一座綠樹成蔭的小山包,那便是錢鏐魂歸安眠的地方。

戎馬倥傯一生,定都杭州的錢鏐最後歸葬在生他的家鄉,長眠在留他的井旁,在俯瞰衣錦城的塔下,也許正在冥冥中繼續護佑著他的子民,臨安在歷史上再沒有遭遇過嚴重的兵燹之災。

只是,千年的時光滄海桑田,當初香菸裊裊的寺廟早已埋沒於野草,功臣塔也不是當年蘇軾望見的模樣了。像許多古塔一樣,功臣塔的頂端原來有一個生鐵鑄造的塔剎,逃不過風吹雨打,到近代塔頂好像被閃電削過一般,只剩下殘缺的半邊,直到1983年被重新修復。

山水之處必有寺,古塔之下常會演繹出一個個傳說,比如雷峰塔壓著白娘子,六和塔鎮著錢塘江。功臣塔塔頂的變故,也給想像力豐富的百姓提供了演繹故事的好素材。

據說白塔下曾居住著一對恩愛的夫妻,丈夫勤懇勞作,妻子白餘氏賢惠美貌,生活美滿。一日白餘氏走在街上,迎頭碰到當地縣官。這個縣官是個貪財好色之徒,尾隨到她家欲行非禮,此時丈夫不在,白餘氏拿起剪刀自衛,劃傷了縣官。縣官大怒,抽刀殺害了她。

後來,縣官一日出城登山遊玩,趕上下雨就躲在了功臣塔中。此時,突然一條白蛇圍住塔身,縣官一看白蛇上身正是白餘氏的容顏,嚇得躲在塔中不敢出來。

烏雲越積越多,突然一道閃電劃破天際,正劈在塔頂上,被白蛇甩入塔中。縣官被砸死了,白餘氏大仇得報。鄉民們事後都說,這是錢王的英靈地下有知,幫助白餘氏懲罰貪官污吏。