大事記

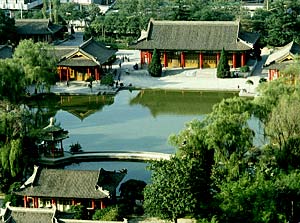

西安華清池

西安華清池唐太宗作為東亞天下的共主,為了保護新羅,於公元644年出兵東征高句麗。

貞觀十八年(公元644年),李世民在驪山溫泉建設“湯泉宮”(也即今日之華清池)。

(1)春,正月,乙未,車駕幸鍾官城;庚子,幸縣;壬寅,幸驪山溫湯。

(1)春季,正月,乙未(二十日),太宗車駕行幸鍾官城;庚子(二十五日),臨幸縣;壬寅(二十七日),游幸驪山溫泉。

(2)相里玄獎至平壤,莫離支已將兵擊新羅,破其兩城,高麗王使召之,乃還。玄獎諭使勿攻新羅,莫離支曰:“昔隋人入寇,新羅乘釁侵我地五百里,自非歸我侵地,恐兵未能已。”玄獎曰:“既往之事,焉可追論!至於遼東諸城,本皆中國郡縣,中國尚且不言,高麗豈得必求故地。”莫離支竟不從。

(2)相里玄獎到達平壤,莫離支已經率領部隊進攻新羅,攻下兩座城,高麗王派人召兵,這才回師。玄獎傳諭使他們不要再攻打新羅,莫離支說:“以前隋朝東征高麗,新羅乘機侵蝕高麗土地五百里,如果他們不歸還侵占我們的土地,恐怕難以休戰。”玄獎說:“既往的事何必再去追究呢?至於說遼東各城,本來都是中原帝國的郡縣,中原帝國尚且沒有過問,高麗怎么可能一定要回故有的地地呢?”莫離支最後沒有聽其勸告。

二月,乙巳朔,玄獎還,具言其狀。上曰:“蓋蘇文弒其君,賊其大臣,殘虐其民,今又違我詔命,侵暴鄰國,不可以不討。”諫議大夫褚遂良曰:“陛下指麾則中原清晏,顧眄則四夷服,威望大矣。今乃渡海遠征小夷,若指期克捷,猶可也。萬一蹉跌,傷威損望,更興忿兵,則安危難測矣。”李世曰:“間者薛延陀入寇,陛下欲發兵窮討,魏徵諫而止,使至今為患。用陛下之策,北鄙安矣。”上曰:“然。此誠徵之失;朕尋悔之而不欲言,恐塞良謀故也。”

二月,乙巳朔(初一),相里玄獎回到京城,詳悉稟報出使高麗的情況。太宗說:“蓋蘇文殺死其國王,迫害高麗大臣,殘酷虐待百姓,如今又違抗我的詔令,侵略鄰國,不能不討伐他。”諫議大夫褚遂良說:“陛下麾旗所指則中原大地平定,眼睛一轉則四方民族歸服,威望無與倫比。如今卻要渡海遠征小小的高麗,如果捷報指日可待還可以;萬一遭遇挫折,損傷威望,再引起百姓起兵反抗,則朝廷的安危難以預測呀!”李世說:“當年薛延陀進犯,陛下想要發兵討伐,魏徵諫阻而作罷,使之直到今日仍為禍患。那時如果採用陛下的策略,北方邊區可保全寧。”太宗說:“是這樣。這一點實在是魏徵的過失;朕不久即後悔而不想說出來,是怕因此而堵塞了進獻良策的緣故。”

上欲自征高麗,褚遂良上疏,以為:“天下譬猶一身:兩京,心腹也;州縣,四支也;四夷,身外之物也。高麗罪大,誠當致討,但命二、三猛將將四五萬眾,仗陛下威靈,取之如反掌耳。今太子新立,年尚幼稚,自餘藩屏,陛下所知,一旦棄金湯之全,逾遼海之險,以天下之君,輕行遠舉,皆愚臣之所甚憂也。”上不聽。時君臣多諫征高麗者,上曰:“八堯、九舜,不能冬種,野夫、童子,春種而生,得時故也。夫天有其時,人有其功。蓋蘇文陵上虐下,民延頸待救,此正高麗可亡之時也,議者紛紜,但不見此耳。”

太宗想要親自去征伐高麗,褚遂良上奏疏說:“天下便如同人的整個身體:長安洛陽,如同是心臟;各州縣如同四肢;四方少數民族,乃是身外之物。高麗罪惡極大,誠然應當陛下親去討伐,然而命令二三個猛將率領四五萬士兵,仰仗著陛下的神威,攻取他們易如反掌。如今太子剛剛封立,年齡還很幼小,其他藩王情況,陛下也都清楚,一旦離開固守的安全地域,越遼海的險境,身為一國之主,輕易遠行,這些都是我所深覺憂慮的事。”太宗不聽他的諫議。當時大臣們多有諫陰太宗征伐高麗的,太宗說:“八個堯帝,九個舜帝,也不能冬季種糧;鄉村野夫及兒童少年,春季播種,作物才生長,這是得其時令。天有它的時令,人有他的功效。蓋蘇文欺凌國王暴虐百姓,老百姓翹首企盼救援,此正是高麗應當滅亡的時令,議論者紛紜不休,只是因為未看到這個道理。”

(3)己酉,上幸靈口;乙卯,還宮。

(3)己酉(初五),太宗巡幸靈口;乙卯(十一日),回到宮中。

(4)三月,辛卯,以左衛將軍薛萬徹守右衛大將軍。上嘗謂侍臣曰:“於今名將,惟世、道宗、萬徹三人而已,世、道宗不能大勝,亦不大敗,萬徹非大勝則大敗。”

(4)三月,辛卯(十七日),任命左衛將軍薛萬徹暫時代理右衛大將軍。太宗曾對身邊的大臣說:“當今的著名將領,只有李世、李道宗、薛萬徹三人稱得上,世、道宗不能取得大勝,但也沒有大敗,萬徹則不是大勝就是大敗。”

(5)夏,四月,上御兩儀殿,皇太子侍。上謂群臣曰:“太子性行,外人亦聞之乎?”司徒無忌曰:“太子雖不出宮門,天下無不欽仰聖德。”上曰:“吾如治年時,頗不能循常度。治自幼寬厚,諺曰:‘生狼,猶恐如羊,’冀其稍壯,自不同耳。”無忌對曰:“陛下神武,乃撥亂之才,太子仁恕,實守文之德;趣尚雖異,各當其分,此乃皇天所以祚大唐而福蒼生者也。”

(5)夏季,四月,太宗親臨兩儀殿,皇太子在旁侍奉。太宗對眾大臣說:“太子的性情,外面的人可曾聽說過嗎?”司徒長孫無忌說:“太子雖然沒有出過宮門,天下人無不敬仰其德行。”太宗說:“我像李治這個年齡,不能夠循規蹈距,照常規辦事。李治自幼就待人寬厚,古諺說:‘生男孩如狼,還擔心他象羊一樣。’希望他稍大些,自然有所不同呀。”長孫無忌說:“陛下神明英武,乃是撥亂反正的大才;太子仁義寬厚,實是守成修德之才,志趣愛好雖然不同,但也各當其職分,此乃是皇天保護大唐國位而又降福於萬民百姓。”

(6)辛亥,上幸九成宮。壬子,至太平宮,謂侍臣曰:“人臣順旨者多,犯顏則少,今朕欲自聞其失,諸公其直言無隱。”長孫無忌等皆曰:“陛下無失。”劉洎曰:“頃有上書不稱旨者,陛下旨面加窮詰,無不慚懼而退,恐非所以廣言路。”馬周曰:“陛下比來賞罰,微以喜怒有所高下,此外不見其失。”上皆納之。

(6)辛亥(初八),太宗巡幸九成宮。壬子(初九),到了太平宮,對身邊的大臣們說:“大臣們順從旨意的居多數,犯顏強諫者極少,如今朕想要聽到關於朕的過失的話,諸位當直說無所隱瞞。”長孫無忌等都說:“陛下沒有過失。”劉洎說:“近來有人上書不合陛下聖意的,陛下都當面百般責備,上書者無不慚愧恐懼而退下,恐怕這不是廣開言路的辦法。”馬周說:“陛下近來賞罰,略有因個人喜怒而有所高下的情況,此外沒有見到過失。”太宗都予以接受。

上好文學而辯敏,群臣言事者,上引古今以折之,多不能對。劉洎上書諫曰:“帝王之與凡庶,聖哲之與庸愚,上下相懸,擬倫斯絕。是知以至愚而對至聖,以極卑而對至尊,徒思自強,不可得也。陛下降恩旨,假慈顏,凝旒以聽其言,虛襟以納其說,猶恐群下未敢對揚;況動神機,縱天辯,飾辭以折其理,引古以排其議,欲令凡庶何階應答!且多記則損心,多語則損氣,心氣內損,形神外勞,初雖不覺,後必為累,須為社稷自愛,豈為性好自傷乎!至如秦政強辯,失人心於自矜;魏文宏才,虧眾望於虛說。此材辯之累,較然可知矣。”上飛白答之曰:“非慮無以臨下,非言無以述慮,比有談論,遂致煩多,輕物驕人,恐由茲道,形神心氣,非此為勞。今聞讜言,虛懷以改。”己未,至顯仁宮。

太宗喜歡文學而又思維敏捷善辯論,眾位大臣上書言事,太宗引征古今事例以駁難,臣下多答不上來。劉洎上書勸諫道:“帝王與平民,聖哲與庸人愚夫,上下相差懸殊,無與倫比。由此可知以至愚對至聖,以最卑賤的對最尊貴的,白白地想著自強,也不可得到。陛下降下恩旨,和顏悅色,傾聽勸諫之言,虛心接納臣下的意見,還擔心臣下們未敢應對;何況陛下又靈動神思,發揮天辯巧慧,修飾辭藻以批駁他們的道理,引征古事以排解眾議,這讓凡夫百姓如何應答呢?而且博聞多記則損傷心思,多說話則傷氣,心氣損傷,形神勞頓,起初還沒有察覺,以後必然成為牽累,望陛下為社稷江山而自愛身體,豈能為了興趣愛好而自傷身體呢?至於秦始皇能言善辯,因自我誇耀而失去民心;魏文帝宏才偉略,因虛言妄論而有負眾望。這些由於辯才而受害的情形,還歷歷在目。”太宗書寫飛白書答道:“沒有思考則無法治理臣下,沒有言語則無法表述思慮,近來議論國事,過分煩苛,高傲輕視他人,恐怕即由此產生,至於心神,則不是由此勞頓。如今聽到你的直言讜論,當虛心改正。”己未(十六日),車駕到顯仁宮。

(7)上將征高麗,秋,七月,辛卯,敕將作大臨閻立德等詣洪、饒、江三州,造船四百艘以載軍糧。甲午,下詔遣營州都督張儉等帥幽、營二都督兵及契丹、奚、先擊遼東以觀其勢。以太常卿韋挺為饋運使,以民部侍郎崔仁師副之,自河北諸州皆受挺節度,聽以便宜從事。又命太僕少卿蕭銳運河南諸州糧入海。銳,之子也。

(7)太宗將要征伐高麗,秋季,七月,辛卯(二十日),敕令將作大監閻立德等人到洪、饒、江三州,造船隻四百艘用來載運軍糧。甲午(二十三日),太宗下詔派營州都督張儉等率領幽州、營州二個都督府的兵馬以及契丹、奚、族士兵先行進攻遼東,以觀察形勢。任命太常寺卿韋挺為饋運使,民部侍郎崔仁師為副使,河北各州都接受韋挺節制統轄,聽從他隨時調遣。又任命太僕寺少卿蕭銳運送河南各州糧草入海。蕭銳是蕭的兒子。

(8)八月,壬子,上謂司徒無忌等曰:“人苦不自知其過,卿可為朕明言之。”對曰:“陛下武功文德,臣等將順之不暇,又何過之可言!”上曰:“朕問公以己過,公等乃曲相諛悅,朕欲面舉公等得失以相戒而改之,何如?”皆拜謝。上曰:“長孫無忌善避嫌疑,應物敏速,決斷事理,古人不過;而總兵攻戰,非其所長。高士廉涉獵古今,心術明達,臨難不改節,當官無朋黨;所乏者骨鯁規諫耳。唐儉言辭辯捷,善和解人;事朕三十年,遂無言及於獻替。楊師道性行純和,自無愆違;而情實怯懦,緩急不可得力。岑文本性質敦厚,文章華贍;而持論恆據經遠,自當不負於物。劉洎性最堅貞,有利益;然其意尚然諾,私於朋友。馬周見事敏速,性甚貞正,論量人物,直道而言,朕比任使,多能稱意。褚遂良學問稍長,懷亦堅正,每寫忠誠,親附於朕,譬如飛鳥依人,人自憐之。”

(8)八月,壬子(十一日),太宗對司徒長孫無忌等說:“人們苦於不自知過錯,你可以為聯言明。”無忌答道:“陛下的文德武功,我們這些人承順都應接不暇,又有什麼過錯可言呢?”太宗說:“朕向你們詢問我的過失,你們卻要曲意逢迎使我高興,朕想要當面列舉出你們的優缺點以互相鑒誡改正,你們看怎么樣?”眾大臣急忙磕頭稱謝。太宗說:“長孫無忌善於避開嫌疑,應答敏捷,斷事果決超過古人;然而領兵作戰,並非他所擅長。高士廉涉獵古今,心術明正通達,面臨危難不改氣節,做官沒有私結朋黨;所缺乏的是直言規諫。唐儉言辭敏捷善辯,善解人糾紛;事奉朕三十年,卻很少批評朝政得失。楊師道性情溫和,自身少有過失;而性格實怯懦,緩急之務不可依託。岑文本性情質樸敦厚,文章做的華美;然而持論常依遠大規劃,自然不違於事理。劉洎性格最堅貞,講究利人;然而崇尚然諾信用,對朋友有私情。馬周處事敏捷,性情正直,品評人物,直抒胸臆,朕近來委任他做事,多能稱心如意。褚遂良學問優於他人,性格也耿直堅貞,每每傾注他的忠誠,親附於朕,如同飛鳥依人,人見了自然憐憫。”

(9)甲子,上還京師。

(9)甲子(二十三日),太宗回到京城。

(10)丁卯,以散騎常侍劉洎為侍中,行中書侍郎岑文本為中書令,太子左庶子中書侍郎馬周守中書令。

(10)丁卯(二十六日),任命散騎常侍劉洎為侍中,代行中書侍郎職務的岑文本為中書令,太子左庶子中書侍郎馬周暫時代理中書令。

文本既拜,還家,有憂色。母問其故,文本曰:“非勛非舊,濫荷寵榮,位高責重,所以憂懼。”親賓有來賀者,文本曰:“今受吊,不受賀也。”

岑文本官拜中書令後,回到家中,面有憂色。他的母親問他是什麼原因,文本說:“我不是勛臣也不是故舊,枉蒙如此恩寵,官位高責任重,所以憂心忡忡。”親屬賓客中有來稱賀的,文本說:“現今只接受問,不接受賀喜。”

文本弟文昭為校書郎,喜賓客,上聞之不悅;嘗從容謂文本曰:“卿弟過爾交結,恐為卿累;朕欲出為外官,何如?”文本泣曰:“臣弟少孤,老母特所鍾愛,未嘗信宿離左右。今若出外,母必愁悴,儻無此弟,亦無老母矣。”因欷嗚咽,上愍其意而止。惟召文昭嚴戒之,亦卒無過。

岑文本的弟弟岑文昭官做校書郎,喜歡結交賓客,太宗聽說後很不高興;曾經和緩地對文本說:“你的弟弟過分沉溺於交往,恐怕會牽累到你,朕想讓他到外地去做官,你看怎么樣?”文本哭泣著說:“我弟弟年少時父親即去世,我的老母親特別鍾愛他,從未讓離開身邊超過兩天。如今若是外出為官,母親必然憂愁憔悴,倘如沒有這位弟弟在身邊,也會沒有老母親了。”因而泣不成聲,太宗憐憫他的孝心而打消原來的想法。只是召見岑文昭嚴厲訓斥,文昭也終沒有犯錯誤。

(11)九月,以諫議大夫褚遂良為黃門侍郎,參預朝政。

(11)九月,任命諫議大夫褚遂良為黃門侍郎,參預朝政。

(12)焉耆貳於西突厥,西突厥大臣屈利啜為其弟娶焉耆王女,由是朝貢多闕;安西都護郭孝恪請討之。詔以孝恪為西州道行軍總管,帥步騎三千出銀山道以擊之。會焉耆王弟頡鼻兄弟三人至西州,孝恪以頡鼻弟栗婆準為鄉導。焉耆城四面皆水,恃險而不設備,孝恪倍道兼行,夜,至城下,命將士浮水而渡,比曉,登城,執其王突騎支,獲首虜七千級,留栗婆準攝國事而還。孝恪去三日,屈利啜引兵救焉耆,不及,執栗婆準,以勁騎五千,追孝恪至銀山,孝恪還擊,破之,追奔數十里。

(12)焉耆國同時臣服於西突厥,西突厥大臣屈利啜為自己的弟弟娶焉耆王的女兒為妻,從此焉耆對唐朝的貢賦多有缺漏;安西都護郭孝恪請求派兵討伐。太宗降詔任命郭孝恪為西州道行軍總管,統率三千步騎兵出銀山道進攻焉耆。正趕上焉耆王的弟弟頡鼻兄弟三人路經西州,孝恪便讓頡鼻的弟弟栗婆準做嚮導。焉耆城四面環水,仗恃地勢險惡而不加防備。郭孝恪部隊晝夜兼程急行軍,夜晚到了城下,命令將士們囚水渡河,將近拂曉時,登上城樓,抓獲焉耆王突騎支,打死打傷七千人,留下栗婆準代理國政,領兵馬還師。郭孝恪離開後三天,屈利啜帶兵前來救授,已經遲了一步,便抓起栗婆準,令五千輕騎兵追趕到銀山,郭孝恪領兵還擊,將屈利啜打得大敗,又追擊了數十里。

辛卯,上謂侍臣曰:“孝恪近奏稱八月十一日往擊焉耆,二十日應至,必以二十二日破之,朕計其道里,使者今日至矣!”言未畢,驛騎至。

辛卯(二十一日),太宗對身邊大臣們說:“郭孝恪近日上奏稱八月十一日前去進攻焉耆,二十日應該到達該國,必定會在二十二日攻城取勝,朕計算其來回里程,使者今日也該前來報喜了。”話還沒說完,驛站快騎就到了。

西突厥處那啜使其吐屯攝焉耆,遣使入貢。上數之曰:“我發兵擊得焉耆,汝何人而據之!”吐屯懼,返其國,焉耆立栗婆準從父兄薛婆阿那支為王,仍附於處那啜。

西突厥處那啜讓其手下將領代理焉耆國政,並派使者入朝進貢。太宗責備他們說:“我發兵擊敗焉耆,你們是何人,敢占據其國土?”那位將領十分害怕,返回突厥。焉耆擁立栗婆準堂兄薛婆阿那支為國王,仍然依附於處那啜。

(13)乙未,鴻臚奏“高麗莫離支貢白金。”褚遂良曰:“莫離支弒其君,九夷所不容,今將討之而納其金,此郜鼎之類也,臣謂不可受。”上從之。上謂高麗使者曰:“汝曹皆事高武,有官爵。莫離支弒逆,汝曹不能復讎,今更為之遊說以欺大國,罪孰大焉!”悉以屬大理。

(13)乙未(二十五日),鴻臚寺奏稱:“高麗國莫離支進貢白金。”褚遂良說:“莫離支殺死其國王,東方各族不會寬容他,如今將要討伐他而又要收納其貢品,這就如同春秋時魯桓公向宋國取郜鼎一樣,我覺得不能接受。”太宗聽從他的意見。太宗對高麗國使者說:“你們都事奉前高麗國王高武,並有官爵。莫離支有殺君之罪,你們不能報仇,如今還要為他遊說來欺騙我泱泱大國,罪惡極大。”將使者們全部交付大理寺關押。

(14)冬十月,辛丑朔,日有食之。

(14)冬季十月,辛丑朔(初一),出現日食。

(15)甲寅,車駕行幸洛陽,以房玄齡留守京師,右衛大將軍、工部尚書李大亮副之。

(15)甲寅(十四日),太宗車駕行幸洛陽,命令房玄齡留守京師,右衛大將軍、工部尚書李大亮為副留守。

(16)郭孝恪瑣焉耆王突騎支及其妻子詣行在,敕宥之,丁巳,上謂太子曰:“焉耆王不求賢輔,不用忠謀,自取滅亡,系頸束手,漂搖萬里;人以此思懼,則懼可知矣。”

(16)郭孝恪押送焉耆王突騎支及其妻子兒女到了太宗行幸的洛陽,太宗敕令寬宥他們。丁巳(十七日),太宗對太子說:“焉耆王不去訪求賢臣輔政,不用忠良謀劃國事,自取滅亡,頸手被捆束,漂泊萬里。人們因這件事而想到畏懼,也就懂得什麼是畏懼了。”

己巳,畋於澠池之天池;十一月,壬申,至洛陽。

己巳(二十九日),太宗在澠池縣的天池打獵。十一月,壬申(初二),回到洛陽行宮。

前宜州刺史鄭元,已致仕,上以其嘗從隋煬帝伐高麗,召詣行在;問之,對曰:“遼東道遠,糧運艱阻;東夷善守城,攻之不可猝下。”上曰:“今日非隋之比,公但聽之。”

前宜州刺史鄭無已經退休在家,太宗因為他過去曾跟從隋煬帝討伐高麗,特意將他召到行宮,問他討伐高麗的計策,鄭元答道:“遼東路途遙遠,運糧較為艱難。高麗人善於守城,攻城不能很快攻下。”太宗說:“今日已非隋朝時候可比,你只等著聽好訊息吧。”

張儉等值遼水漲,久不得濟,上以為畏懦,召儉詣洛陽。至,具陳山川險易,水草美惡;上悅。

張儉等率領的部隊正趕上遼水發大水,長時間渡不了河,太宗認為他們害怕對方,急召張儉到洛陽。張儉到後,詳細陳述山川地勢的險惡與平易,水草的豐美與惡劣,太宗聽後很高興。

上聞州刺史程名振善用兵,召問方略,嘉其才敏,勞勉之,曰:“卿有將相之器,朕方將任使。”名振失不拜謝,上試責怒,以觀其所為,曰:“山東鄙夫,得一刺史,以為富貴極邪!敢於天子之側,言語粗疏;又復不拜!”名振謝曰:“疏野之臣,未嘗親奉聖問,適方心思所對,故忘拜耳。”舉止自若,應對愈明辯。上乃嘆曰:“房玄齡處朕左右二十餘年,每見朕譴責餘人,顏色無主。名振平生未嘗見朕,朕一旦責之,曾無震懾,辭理不失,真奇士也!”即日拜右驍衛將軍。

太宗聽說州刺史程名振善於用兵打仗,便召見他問以方略,讚揚他才思敏捷,慰勉他,說道:“你有將相之才,朕將要對你有所任用。”程名振失禮不拜謝,太宗假裝惱怒,以觀察他的態度,說道:“關東一個山村野夫,得到一個刺史職位,便認為是富貴之極了!你竟敢在天子身邊,言語粗魯,而且還不拜謝!”程名振謝罪道:“我本是粗疏之臣,未曾親身恭奉過皇上的垂問,剛才只想著如何對答,所以忘了拜謝了。”舉止自如,應答更為清楚。太宗

於是感嘆道:“房玄齡在朕身邊二十多年,每次看見朕斥責別人,臉色惶恐不能自持。程名振平生未曾見過朕一面,朕一時責怪他,竟會毫無懼色,言語沒有差錯,真是天下的奇人!”當日即拜官為右驍衛將軍。

甲午,以刑部尚書張亮為平壤道行軍大總管,帥江、淮、嶺、峽兵四萬,長安、洛陽募士三千,戰艦五百艘,自萊州泛海趨平壤;又以太子詹事、左衛率李世為遼東道行軍大總管,帥步騎六萬及蘭、河二州降胡趣遼東,兩軍合勢並進。庚子,諸軍大集於幽州,遣行軍總管姜行本、少府少監丘行淹先督眾工造梯衝於安蘿山。時遠近勇士應募及獻攻城器械者不可勝數,上皆親加損益,取其便易。又手詔諭天下,以“高麗蓋蘇文弒主虐民,情何可忍!今欲巡幸幽、薊,問罪遼、碣,所過營頓,無為勞費。”且言:“昔隋煬帝殘暴其下,高麗王仁愛其民,以思亂之軍擊安和之眾,故不能成功。今略言必勝之道有五:一曰以大擊小,二曰以順討逆,三曰以治乘亂,四曰以逸待勞,五曰以悅當怨,何憂不克!布告元元,勿為疑懼!”於是凡頓舍供費之具,減者太半。

甲午(二十四日),任命刑部尚書張亮為平壤道行軍大總管,率領江、淮、嶺、峽四州兵馬四萬人,又在長安、洛陽召募士兵三千人,戰艦五百艘,從萊州渡海直逼平壤;又任命太子詹事、左衛率李世為遼東道行軍大總管,率領步騎兵六萬人以及蘭、河二州投降的胡族兵馬進逼遼東,兩支部隊合圍並進。庚子(三十日),各路大軍會集在幽州,太宗派行軍總管姜行本、少府少監丘行淹先行在安羅山監督眾工匠製造練習登高衝鋒用的雲梯。當時遠近的勇士紛紛應召當兵以及獻出各種攻城器械不計其數,太宗都親自加以挑選淘汰,取其方便簡易的器械。又手書詔令傳令天下,說道:“高麗蓋蘇文殺死君王肆虐百姓,其情形實在是忍無可忍!如今朕要親自巡幸幽、薊二州,向遼東、碣石一帶興師問罪,所經過之地的營房,不要過於勞費百姓。”而且說:“從前隋煬帝殘暴百姓,高麗王卻對百姓仁愛,以人心思亂的軍隊去進攻求安思和的民眾,所以不能取得勝利。現在朕略說必勝之道有五條:一是以強大進攻弱小,二是以順應時勢去討伐倒行逆施,三是以安定去乘機進攻敵方的內亂,四是以逸待勞,五是以百姓悅服的國家去進攻百姓積怨的國家,何愁不能取勝!以此布告黎民百姓,不要產生疑懼。”於是各種行軍征戰的物資費用減少了一大半。

(17)十二月,辛丑,武陽懿公李大亮卒於長安,遺表請罷高麗之師。家餘米五斛,布三十匹。親戚早孤為大亮所養,喪之如父者十有五人。

(17)十二月,辛丑(初一),武陽懿公李大亮在長安去世,遺書請求停止進攻高麗。他家中只剩餘五斛米,三十匹布。親屬早死成為孤兒,被李大亮收養的十五個人,如同死了自己的父親一樣服喪。

(18)壬寅,故太子承乾卒於黔州,上為之廢朝,葬以國公禮。

(18)壬寅(初二),前太子李承乾死於黔州,太宗為此不上早朝,以國公禮安葬。

(19)甲寅,詔諸軍及新羅、百濟、奚、契丹分道擊高麗。

(19)甲寅(十四日),太宗下詔令各路大軍以及新羅、百濟、奚、契丹分兵幾路進攻高麗。

(20)初,上遣突厥俟利可汗北渡河,薛延陀真珠可汗恐其部落翻動,意甚惡之,豫蓄輕騎於漠北,欲擊之。上遣使戒敕,無得相攻。真珠可汗對曰:“至尊有命,安敢不從!然突厥翻覆難期,當其未破之時,歲犯中國,殺人以千萬計。臣以為至尊克之,當剪為奴婢,以賜中國之人,乃反養之如子,其恩德至矣,而結社率竟反。此屬獸心,安可以人理待也!臣荷恩深厚,請為至尊誅之。”自是數相攻。

(20)起初,太宗派突厥俟利可汗北渡黃河,薛延陀真珠可汗擔心自己部落叛歸其原來的主子,內心十分不滿,便在漠北埋伏下輕騎兵,想要襲擊俟利。太宗派使者傳文告誡,不得相互攻伐。真珠可汗答道:“大唐天子有命,怎么敢不遵從呢?然而突厥人反覆無常,當年沒有滅亡的時候,年年進犯唐朝,殺人成千上萬。我認為大唐帝國打敗他們,應當將他們全部降為奴隸,賜給唐朝百姓;卻反而撫養他們如同自己的兒子一般,對他們的恩德太過分了,最後結社率還是反叛了。這些人都是人面獸心,怎么能用人的道理對待他們呢?我承荷大唐深厚的恩德,請求為大唐天子誅滅他們。”從此多次相互攻伐。

俟利之北渡也,有眾十萬,勝兵四萬人,俟利不能撫御,眾不愜服。戊午,悉棄候利南渡河,請處於勝、夏之間;上許之。群臣皆以為:“陛下方遠征遼左,而置突厥於河南,距京師不遠,豈得不為後慮!願留鎮洛陽,遣諸將東征。”上曰:“夷狄亦人耳,其情與中夏不殊。人主患德澤不加,不必猜忌異類。蓋德澤洽,則四夷可使如一家;猜忌多,則骨肉不免為讎敵。煬帝無道,失人已久,遼東之役,人皆斷手足以避征役,玄感以運卒反於黎陽,非戎狄為患也。朕今征高麗,皆取願行者,募十得百,募百得千,其不得從軍者,皆憤嘆鬱邑,豈比隋之行怨民哉!突厥貧弱,吾收而養之,計其感恩,入於骨髓,豈肯為患!且彼與薛延陀嗜欲略同,彼不北走薛延陀而南歸我,其情可見矣。”顧謂褚遂良曰:“爾知起居,為我志之,自今十五年,保無突厥之患”俟利既失眾,輕騎入朝,上以為右武衛將軍。

俟利北渡黃河後,擁有十萬民眾,士兵四萬人,俟利不能安撫統御,眾人都不服從命令。戊午(十八日),眾人都拋下俟利南渡黃河,請求居住在勝、夏二州之間,太宗答應了他們。眾位大臣都認為:“陛下剛剛派兵遠征遼東,而又將突厥人安置在河南一帶,離京師很近,怎么能不成為後患呢?望陛下留下來鎮守洛陽,派遣各位將領東征高麗。”太宗說:“夷狄族也是人吶,其人情與中原人沒有什麼大的差別。身為君主應該憂慮恩德不施及百姓,而不必對少數族人橫加猜忌。勤施恩德,則四方民族可以使他們如同一家;多加猜忌,則親骨肉也不免成為仇敵。隋煬帝暴虐不道,早已失去了民心,隋朝東征高麗,百姓們都斷手足以逃避兵役,楊玄感率領運送糧食的士卒在黎陽造反,並非夷狄等族製造禍患。朕現今征伐高麗,都是徵發願意從軍打仗的,召募十人得百人,召募百人得一千人,沒有徵召從軍的,都滿腹怨言,豈能與隋朝東征時百姓怨恨相比?突厥本是貧弱的民族,我大唐接收並養護他們,估計他們感恩戴德的想法刻骨銘心、深入骨髓,怎么肯成為禍患呢?而且突厥人與薛延陀欲望愛好大略相同,他們並沒有北面投奔薛延陀而卻南下歸順我們,可見其真情實意。”回頭對褚遂良說:“你掌管起居注,記上我說的話:從今往後十五年,可保沒有突厥的禍患。”俟利已經失去部眾,便輕騎入京朝見,太宗任命他為右武衛將軍。