創始人

Dennis Gabor

Dennis Gabor原理

光波是一種電磁波,它在傳播中帶有振幅和相位的信息。普通照相是用感光材料(如照相底片)作記錄介質,用透鏡成象系統(如照相機)使物體在感光材料上成象。它所記錄的只是來自物體的光波的強度分布圖像,即振幅的信息,而不包括相位的信息。因此普通照相只能攝取二維(平面)圖像。為要同時記錄光波的振幅和相位的信息,可藉助於一束相干的參考光,利用物光和參考光的光程差,以確定兩束光波之間的相位差。因此藉助參考光,便可記錄來自物體的光波的振幅和相位的信息。照相技術是利用了光能引起感光乳膠發生化學變化的原理,變化的強度隨入射光強的增大而增大。普通照相使用透鏡成像原理,底片上化學反應的強度直接由物體各處的明暗決定,即由入射光波的強度決定。而全息照相不但記錄了入射光波的強度,也記錄了入射光波的相位。在典型的離軸型全息照相的光路布局中,由雷射器發出的光束被分光鏡 B分成兩束光。一束經反射鏡 M反射後直接投射於全息底片H(一種高解析度的感光材料),稱為參考光;另一束則照射物體,從物體反射(或透射)的光,稱為物光。物光和參考光在全息底片上相互干涉的結果,構成一幅非常複雜而又精細的干涉條紋圖。這些干涉條紋以其反差和位置的變化,記錄了物光的振幅和相位的信息。全息底片經過常規的顯影和定影處理之後,就成為全息圖。全息圖的外觀和原物體的外形似乎毫無聯繫,但它卻以光學編碼的形式記錄下物光的全部信息。

全息照片

所謂全息照片就是一種記錄被攝物體反射(或透射)光波中全部信息的先進照相技術。全息照片不用一般的照相機,而要用一台雷射器。雷射束用分光鏡一分為二,其中一束照到被拍攝的景物上。另一束直接照到感光膠片即全息乾板上。當光束被物體反射後,其反射光束也照射在膠片 上,就完成了全息照相的攝製過程套用領域

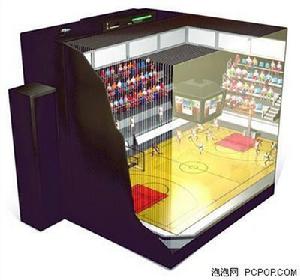

全息電視

全息電視全息照相的套用領域很廣泛。常用於實驗應力分析範疇的是全息干涉法,如用來研究物體的三維位移場和應力分布(見位移場全息干涉分析,全息光彈性法)以及分析複雜構件的振型、振幅等。採用脈衝全息照相,還可研究固體中應力波的傳播和裂紋擴展過程以及在風洞實驗中研究飛行器的空氣動力特性等。在無損檢驗中,可用來檢測物體的內部缺陷和微小裂紋。將微波技術、超音波技術和全息照相結合起來,形成了微波全息術和聲全息術,它們將在圖像識別和無損檢驗等領域中,開拓新的套用前景。

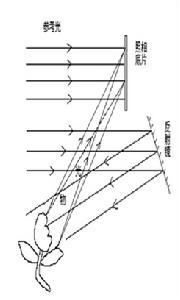

配圖

拍攝全息照片的基本光路

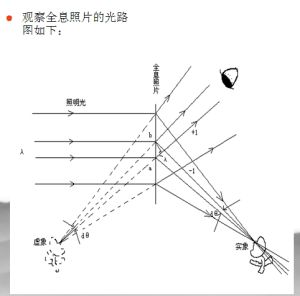

拍攝全息照片的基本光路 觀察全息照相的光路

觀察全息照相的光路