文物信息

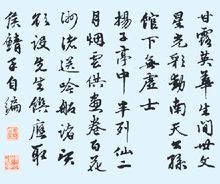

【名稱】元邵亨貞行書詩帖

【類別】中國書法

【年代】元代

【作者】邵亨貞

文物簡介

紙本,冊頁,縱24.5厘米,橫58.9厘米,共16行105字,現存故宮博物院。

作品鈐有“睦邵亨貞”、“邵氏復孺”、“青溪野史”印,另有項元汴、孫承澤、安岐、衡永諸家鑑藏印多方。帖中“東維內翰”指楊維楨。楊維楨別號東維子,是元末著名詩人。此帖是邵亨貞次其詩所作七律一首,寫於元至正二十三年(1363),時邵氏55歲。據《列朝詩集小傳·邵貞溪亨貞》可知,邵亨貞於至正十九年(1359)至二十五年(1365)間在吳門屯役,這一時期寫詩較多。

邵亨貞書法筆力圓潤勁健,體勢端麗渾厚,有蘇軾、趙孟頫兩家特徵,兼取兩家之長,更多趙體意韻。這件作品的藝術特點突出反映在如下幾個方面:

首先,此帖筆致遒潤儒雅。其用筆內斂,一點一畫,皆如錐之畫沙,剛健中正,骨勁肉豐。點畫起止,多圓起圓收,不見鋒散,不露圭角,筆起筆落乾淨利索,行筆映帶呼應恰到好處,寄拙於秀,寄拙於雅,使點畫既儒雅整肅,又縱逸生動,氣象矜莊嚴肅,有遒媚勁健的妍態,無粗野草率之習。品讀作品,似有一股爽利之風撲面而來。與此同時,作者超脫、靜穆的情性也融入了筆畫之間。這件作品的用筆,雖然總體以圓筆為主,但偶爾夾雜方筆、尖鋒入紙。這種方圓筆兼具、藏露鋒並施的用筆方法,使得作品在原來圓渾樸厚的基礎上,又增添了峭拔遒健的風神。

其次,此帖字態俊麗秀逸。在字的結體形態方面,多表現為結構內斂,中宮微縮,字字健挺而秀雅,有一股英毅的姿態。在處理點畫的組合、偏旁的揖讓、牽絲的映帶等方面,純出自然,不事雕飾,氣脈連貫,通篇字態神采攸煥,欹正相生,無絲毫矯揉造作之習。

再次,此帖氣息從容平和。人們歷來把“平和簡靜”作為藝術的至高境界。這件作品將剛柔兼具、典雅恬和的基調貫穿於作品始終,雖為行書,卻能做到流動而不飛揚無度,縱逸而不恣意妄為,將險與夷、靜與動、雄放與婉約、峻峭與平和等矛盾,和諧地融為一體,使通篇充溢著恬淡中和、雅靜灑脫、自然暢達的儒雅氣息。

棋琴書畫,是中國傳統文人閒情逸緻的寄託之物,能陶冶心靈,變化氣質,給人帶來了舒適和快慰。因此不少文人移情其中,“三更燈火五更雞”,不捨晝夜,其過程的快樂超過了對於目的的追求。在書法史上,邵亨貞並不是書法名家,他也不以書法名世,但他是地道的文人。古時的文人,哪一位不能拈起毛筆來上幾筆?從某種意義上講,邵亨貞是在把書法當做他廣泛治學的一個方面來對待的,書法只是他自適的一種方式,只是他調節自己生活的一種方式,得閒時研墨行筆,樂在其中。他不為書法而書法,那么過程就遠比目的更能使人輕鬆,於是作品也就更加鮮活,更具情調。今人賦予書法過多的精神負擔,使整個過程充滿了目的性,人們過分緊張,為物性所累,實與藝術精神相違背。

作者簡介

邵亨貞(1309-1401),字復孺,號清溪,雲間(今上海松江縣)人,元代文學家,曾任松江訓導。邵亨貞生活在元末明初,入明後生活近三十年,終於儒官,足跡未出鄉里。他一生好學,博覽群書,精通陰陽、醫卜、佛教諸方面,著有《野處集》四卷、《蟻術詩選》一卷和《蟻術詞選》四卷等。他是元代著名詩人,現存詩三百餘首,存詞143闋。他的絕大部分詩詞是傷春感秋、抒懷憶舊、詠物贈答;有一部分詩詞直接反映了元、明之間的社會動亂,體現了對社會時局的關注和對平民百姓的同情。