簡介

俞源村古建築群

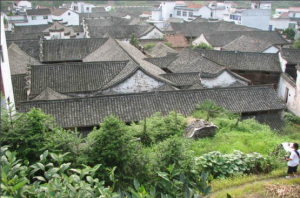

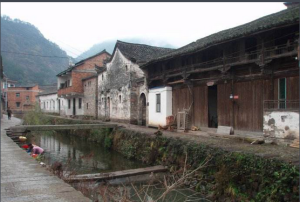

俞源村古建築群俞源村古建築群,位於浙江省武義縣城西南20公里的俞源鄉。村落始建於南宋,明嘉靖年間為鼎盛時期,至清乾隆、道光時期再度興盛。村內至今保存明代建築12處,清代建築44處,民國建築82處。

全村古建築分上宅、下宅和前宅三大片,占地面積3.4萬平方米。俞源村建築類型有宗祠、宗廟、店鋪、古墓、橋樑、私塾、書館、戲台、花廳、民居等。俞氏家族重視教育,較大的民居一般都設有書館,村中各房派均設有私熟,現仍有二座,為族人和房派子北讀書之處。

俞源村古建築尤以公共建築最具特色,建築類型豐富,生活設施完善,文化內涵豐富。此外,村中還保留了大量的壁畫和木雕、磚雕、石雕,村口有邊蔭成片的古樹林。歷史風貌保存較好。整個村落仍保持著原有的形態和格局。

建築特色

.

.古建築體量大,做工精緻,牆上壁畫保存完好,木雕、磚雕、石雕精細,巧奪天工,將功能與藝術,實用與美化很好地結合在一起,並與建築主體結構完美地融合起來,獨具江南風格。許多建築結構合理、科學,而且大多具有較高的藝術價值。

例如精深樓,又稱九間頭,清道光時所建,此屋有九道門之多,層層設門是為了防盜,其中第七道門下還設有暗道機關,盜賊誤入就會掉入陷阱而束手就擒。這幢民居的另一個特點就是整幢房屋的石雕、磚雕、木雕均精雕細刻。不僅如此,木雕的內容也相當獨特,白菜、扁豆、絲瓜等蔬菜以及小白兔、小狗、蟋蟀、蜜蜂等動物、昆蟲均成為雕刻的主題,體現出主人效法自然、悠閒自得的田園山水般的人文情調。“雙溪九隴環而抱,雲可耕兮月可釣,翠草凝香黃犢肥,銀波弄影金魚跳……”這首明朝進士俞俊寫的“俞源八景歌”就是對俞源自然景觀的真實寫照。神秘的俞源古村落,抹不去600餘年的封塵,走進俞源猶如走入歷史的謎宮。俞源至於至今保存完整的聲遠堂、萬壽堂、精深樓、俞氏宗祠等一大批堂、樓、廳、閣、院、館、祠、廟古建築內的木雕和石刻等,更是做工精細、風格各異,令人讚嘆!

特色木雕

俞源民宅最主要的特色是極其繁雜的木刻裝飾。一般而言,古村落大多以宗祠裝飾最複雜,而在俞源,幾乎各個大宅都有大量木雕,顯示了以經商致富的大家氣派。梁、柱、門、窗、牛腿、斗拱,只要有木結構,就必有雕刻,題材從花草魚蟲到人物、亭台樓閣應有盡有,保存也十分完整,沒什麼破壞,是浙江罕見的天然木雕博物館。會隨天氣而變色的魚、兩面看起來圖案不同的雕花透窗、指甲蓋大小的太極陰陽圖等等神奇雕刻也都能在這裡找到,相對於樣式比較雷同的住宅外貌而言,其內部才是真正的千變萬化。

建築裝修

俞源村的建築裝修,大致有木雕、石雕、磚雕和彩畫幾種。石雕和磚雕不很多,一般比較簡單,工匠師傅來自溫州泰順。木雕大多是東陽師傅做的,也有泰順師傅,很精緻華麗。豐富的彩畫則是一個比較重要的特點,大多由漆匠繪製,也有專業的工匠。可惜因為不容易保存,彩畫現在多已經剝落褪蝕,殘損得很厲害了。

磚石雕

俞源村古建築群

俞源村古建築群石雕很少,主要用在柱礎上,其次是旗桿石和大宗祠的抱鼓石。天井溝里也有小小的雕花石板卡住,是在慶典的時候承架木板所用的,架木板為的是防人多事雜會有人不慎踏空把腳落在溝里受傷。

雕刻的柱礎用在大型住宅的大廳里和宗祠、廟宇的廳堂里。都很簡潔,但也分等級。中榀兩棵前檐柱的柱礎最重要,鼓形的,只在上沿刻一圈卷草形花邊。礎下有一塊覆盆式石質。中央四棵金柱的重要性次之,柱礎也是鼓形的,上下沿刻鼓釘一圈。下面也有石質。其餘各柱也有石質,鼓形柱礎上下沿只刻一道線。

住宅的柱礎,明末和清初的,為花盆形,即上部大約四分之一的高度的輪廓為凹圓形,而下部為凸圓形。稍晚一些都改為鼓形,起初最大直徑在正中,後來改到偏上,最大直徑上移後藝術造型更豐富一些。

最華麗的一塊石雕是井心石,即天井正中的一塊方形石塊,上面通常作高浮雕的動物和花卉。不過並不是每戶的天井中都有。天井以中央為最低,井心石上有剔透孔洞,雨水從孔洞漏入地下暗溝,與天井四周明溝下的暗溝相會和,曲折流出戶外。這塊井石藥在整幢房子造好之後,由德高望重的族中老輩來安放。

磚雕比石雕多一些,主要位置在住宅正面的旁門上,形成眉檐。通常有兩排磚牙子,仿木構的椽頭。上面有一皮挑磚,它兩端各有一隻鰲魚,正中則有一隻花盆,都是很精緻的磚雕。

六峰堂正面的照牆正中,用貼磚砌了一座三開間的牌坊立面。明間開正門,門上匾額“丕振家聲”。它完全仿木結構,有柱有梁有枋,還有斗栱、呈方、椽頭,柱子上甚至用淺浮雕仿彩畫的箍頭卡子。牆體下部勒腳裝飾著幾條水紋的磚雕帶。整個做工很嚴整很嚴整。這種貼磚牌坊式門頭在俞源不很多,還有“南極星輝”等幾個。旁門也用磚門頭,有兩層牙子和瓦檐,不過斗栱和飾帶式彩畫的。照牆向院內的一面,在乾隆末年以前,常見用磚做仿木牌坊,以後便多用彩畫在粉牆上畫出牌樓。

彩畫

豐富的彩畫是武義、宣平鄉土建築的一個特色。彩畫集中在住宅照牆向院落的一面。牆面以白 粉為底。

簡單一點的,彩畫只在照牆上緣形成一個裝飾帶,分成若干段落,每段一幅畫,題材很廣泛,有花卉,有魚鳥,也有故事人物場景。俞源多書法家,所以常有隻寫詩文的。上萬春堂的照壁,正門門洞上“家聲丕振”四個大字和兩側牆上的兩篇短文,出自光緒十一年(1885)。拔貢俞錦雲之手,他的書法名震一時。這面照壁彩畫的構圖已經趨向建築化,在照牆的上部畫垂蓮柱、雀替等分劃畫幅,形同掛落。

.

.比較複雜的,是在照牆上畫三開間木牌坊,柱樑斗栱,一應俱全。這是乾隆年代以後用來取代以前貼磚的仿木牌坊的。因為彩繪遠比貼磚自由,所以更重裝飾性,不像磚的那樣嚴謹逼真。而且細節也多,柱子上端披錦袱、掛玉璧,枋子上開盒子面故事人物,如姜太公渭濱垂釣、劉晨阮肇入天台、爛柯山觀棋等等。一切仿木構件上都有圖案花紋,不留空白。柱樑斗栱基本的結構構件用黑色,小幅的畫多用彩色,所以整體控制很脈絡分明,構圖穩定,不致雜亂。繪畫的風格介於寫意畫和工筆畫之間,一方面能和木結構的邏輯大體協調;一方面又有點自由活潑,不致單板。

彩畫不耐久,日曬雨淋,大多剝落蝕褪,當年的輝煌已經見不到了。不過牆頭檐下的彩畫還有保留得比較完整的,據鄉民說,當年用雞蛋清罩過一遍,防水。大木作、小木作保持本色,而在白 粉牆上作鮮艷的彩畫,色彩的運用很精緻。

地面

早期俞源的住宅和巷子,用細卵石鋪地,很有裝飾性,常組成簡單的圖案,以古老錢為多。卵石鋪地所形成的紋理表質,粗中有細,剛中有柔,尤其在雨後,一顆顆石子圓潤光澤,色彩繽紛,非常美觀。清代初年的幾幢住宅,卵石天井道現在已有300年左右,依然整齊如新,工藝的精細,十分驚人。傳說當年挑選石子,要滾過兩支竹筒,太大的、太小的都去掉,剩下來的大小几乎一律。嘉慶十年(1806)俞立酬在上宅造住宅的時候,到俞川河灘上選石子,一個人一天只選得了5斤,一直選到15里外的烏溪橋。

卵石天井和卵石路面的一大優點是不存積水,雨水從石子縫隙落下很快。鄉人們說,這種地面“通地氣”,對人的身體健康很有益。大概是因為工藝要求太高,所以清代中葉以後漸漸被石板地取代。有些住宅,院門的台明上也滿鋪卵石。

主要建築

俞氏宗祠

俞源村古建築群

俞源村古建築群聲遠堂

俞源村古建築群

俞源村古建築群裕後堂

俞從岐第三子俞林模建於清代乾隆五十年,原158間,占地2560平方米,是全村最大的古廳,因而村里人也稱“大大廳”。廳內兩扇大圓花窗直徑1.5米,拼花精細,其窗心直徑35cm剔空雕刻,外觀分別是由雙龍組成的“福”字和“祿”字,意為福祿雙全,而內側則雕有武士決鬥圖案,別出心裁。裕後堂是俞源三大“五無”奇屋之一,即樑上無灰塵,無蜘蛛結網,無蒼蠅蚊子,無鳥雀過夜,屋內陰涼好象無夏天。