簡介

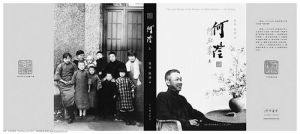

何澄:字亞農,號真山。1880年5月21日生於山西汾河岸畔的靈石縣兩渡村。

何澄

何澄幼讀私塾,1901年赴日留學,他是山西最早赴日留學的人,當時與他同去的只有湖北提督榆次人張彪的兒子張學齡等三人。何初入振武學校,二年後入陸軍士官學校,為第四期生,也是山西最早接受革命思想的幾個人之一。河東的同盟會員景梅九自稱是何澄把他引上了革命道路。1905年9月,由黃興主盟,何澄加入同盟會,是“鐵血丈夫團”成員。同年出資在天津開利亞書局,輸入革命書報。

1907年,何澄回國任保定陸軍速成學堂教員。1911年在上海回響辛亥起義,任滬軍都督陳其美部第二十三師參謀長。民國初年加入國民黨,追隨孫中山反袁,北伐時任國民革命軍總司令部高級顧問。後任滄石鐵路局局長,國民政府監察院監察委員,華北政務委員會顧問。

何澄受孫中山民生主義平均地權思想影響很深,平生不置土地。曾經營工商業,約於1818—1925年間,在蘇州十全街創辦小型的益亞織布廠,後轉賣他人,全力經商。他在蘇州熱心扶植地方教育,曾任蘇州振華女子中學(現蘇州十中故址)的校董。晚年,購得蘇州名園——網師園,經營修繕,添植花木,以房租生活。

抗戰期間,何澄拒絕出任偽職。他素崇山西鄉賢傅山不事清廷的氣節,因此,取別號為“真山”。1945年夏,何澄離蘇州擬經山西轉赴內地。抵北平時,日本宣布投降,乃寄居其至交好友畫家張大千的養雲軒。

1946年5月11日,何澄突患腦血栓症,病逝於北平東交民巷法國醫院。終年66歲。

經歷

何澄(1880—1946),原名何厚倜,字亞農,先號“兩渡村人”,後號“灌木樓主人”“真山”“真山老人”,聞名南北的清代科考世族、山西靈石兩渡何家第十五世孫。1897年,入讀北方學術重鎮直隸蓮池書院東文學堂。

1902年6月,何澄隨蓮池書院山長、桐城派古文學家吳汝綸同船前往日本。先自費入清華學校學農,後改官費入振武學校、日本陸軍士官學校學軍。當為山西自費留學日本第一人(比他早一年赴日留學的有靈石兩渡何家“厚字輩”的何厚個,官費、私費不詳),並為山西有史可證的第一位剪斷辮子者。赴日之後,何澄即參與了晚清新知識分子群體的一系列活動,如“成城入學”事件發生後,罷課聲援吳稚暉;與景梅九奔走時為清國駐橫濱領事館領事、同鄉渠本翹,撰文呼籲晉省人多來日本留學;組織軍國民教育會。此後終生追隨孫中山先生,是山西人在日本第一位結識孫中山、並具有國家觀念的先覺者。

1905年,經黃興介紹,加入中國同盟會,後為同盟會秘密核心組織“丈夫團”成員之一。他是上海光復時的“何將軍”,辛亥革命元勛。北伐期間,他是遊說於蔣介石、閻錫山、張作霖等之間的“南北要人”。雖學軍事,身份不能暴露,但對推翻腐朽專制的清廷的革命活動,助益良多。如山西、陝西、河南等省同盟會會員結社的革命團體“明明社”的秘密聚會處“何公館”,即是何澄所起,日本之有公館之稱,亦是由“何公館”引進的,所以大名鼎鼎。為了往國內輸入革命宣傳品,何澄在天津日租界旭街(今和平路北段)開辦了“利亞”書局。

1908年,何澄從日本陸軍士官學校第四期畢業回國後,被清廷陸軍部派往通國陸軍速成武備學堂(即後來的保定陸軍軍官學校)任兵學教官。

1909年,進入清廷陸軍部軍諮處(後獨立出來,成為清廷的參謀本部,並改稱為軍諮府),在第二廳任科員職。

1911年,辛亥革命爆發,赴滬與陳其美、黃郛等共同發動上海起義,並任滬軍督都府精銳之師第二師師參謀長,其下屬即有蔣介石及其終生幕僚張群等一批民國軍政要人。南北議和時,任招待員。

1912年8月,與師長黃郛將第二十三師自行裁撤,開啟了把軍權交還國家的第一事例。

1913年,定居蘇州,先後建造私宅“兩渡書屋”和後來成為名園的“灌木樓”。在袁世凱瘋狂逮捕肇建共和的革命黨人之時,他大義凜然,親書界石“靈石共和堂何”,刻碑立於新建的蘇州十全街“靈石何寓”的界牆上。

1915年在蘇州安居後,開辦益亞織布廠,生產的一種“愛國”絲光布,很受南洋等地華僑的喜愛。

1927年,投身到北伐革命事業之中。系北伐革命軍和南京國民政府派到山西的常駐代表,成功說服閻錫山公開擁蔣易幟。

1928年,出任滄石鐵路工程局局長。因莫須有的“私訂貸款契約”,被時任鐵道部部長的孫科撤職,由是自嘲為“有官無路”的鐵路局長。從此以後,拒不出任任何官職。

在1933年擔任國民政府行政院駐平政務整理委員會委員長黃郛的高等顧問。在“華北事變”期間,曾五次秘訪日本,代表中方與日方折衝。抗日戰爭爆發後,受重慶國民政府委派,在上海、蘇州等地與汪偽漢奸集團暗戰,參與多起中日外交秘密談判。其間,作有大量諷刺漢奸的打油詩和憂國憂民的詩作,部分在上海的《大眾》月刊公開發表。

1945年7月,赴北平,準備先來山西克難坡和閻錫山等山西友人晤面,再前往重慶,後因交通受阻,滯留北平。

1946年5月11日,因患腦血栓症在北平東交民巷法國醫院搶救無效而逝世。何澄著有《舟中隨筆》,頗為時重,連胡適的好友、新月派圈子的活躍人物王徵(字文伯)都勸他再作下去。何澄在上世紀30年代即有詩名,尤善打油詩,被譽為“打油博士”。身後,平生所藏1298件國家三級以上文物及72鈕印章印材由子女捐贈給蘇州博物館和南京博物院;其私園“網師園”(被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄)亦由子女捐獻給國家。

何澄從晚清知識分子群體的一員,到辛亥革命爆發後,襄助有民國誕生搖籃之譽的上海光復,直至國民革命軍北伐,建立南北統一的中華民國,每一步,每一路,都有他的身影,儘管他是一個只做不說的人。前人所說“功不可以虛成,名不可以偽立”,與早期同盟會的革命黨人來說,是操守也是德性。何澄為辛亥革命老人中的“十全老人”,毫無愧色。

與蘇州園林

當年蘇州南園西北角的觀木樓(原名灌木樓),曾是何亞農的故居,這是一幢磚木結構的兩層建築,門窗漆成黑色,樓前山石疊嶂,樹木蔥鬱。何亞農在南園共有3幢宅第,除了觀木樓,還有東齋、西齋,後來是他女兒、女婿,即新中國第一代科學家何澤慧及其丈夫錢三強的居所。1940年何亞農在觀木樓東百步之遙處又買了一處花園,就是蘇州著名園林——網師園。

蘇州網師園時年國難深重,何亞農實在不忍心看著這座名園的建築和假山瀕臨坍塌,便傾其大部財力,從張錫鑾之子張師黃手中購得蘇州網師園。接著,又對園內的假山、樹木、樓台亭閣加以精心修茸,還親自指導了室內明清家具的布置,並將自己所收藏的古玩字畫布置其中,且復原名為網師園。何亞農在蘇州期間以其極高的藝術鑑賞力與張善子、張大千、葉恭綽等藝術家成為至交。特別是對中國園林藝術中的瑰寶蘇州網師園(當時稱逸園,俗稱張家花園)特別的喜歡和珍愛,故對修復網師園傾其心力,不計財力的投入,做出了極大的貢獻。何亞農費時三年,全面整修並充實古玩書畫,保持原汁原味。當時正是日本人占領蘇州時期,許多古典園林遭受了巨創,園林里養軍馬,糞便遍地,精美的雕刻被拆了燒火。而網師園是唯一沒有受到破壞的園林,但網師園最後園主何澄先生僅在園中居住了5年。

在他臨終時曾有遺言:“網師園是屬於中華民族的,我之所以購買網師園,只是為了避免流失毀壞,將來必還之於民。”所以在何亞農逝世後三年,其夫人王季山為實現丈夫生前的遺願,維護網師園竭盡了全部心力和生命也隨之而去。何亞農夫婦去世以後,他的子女一致遵照父母的願望,於一九五O年把它捐獻給全中國人民。如今蘇州的網師園作為中國園林藝術的傑作,蘇州四大名園之一,是蘇州第一批入選“世界文化遺產”的園林。秀美的園林任憑人民尋古探幽,盡情游暢,讓全世界人民領略中華民族古老的園林藝術,嘆為觀止的文化遺產。上個世紀七十年代網師園作為“以少勝多”的典範,被移植到美國紐約大都會博物館,首開先河,大大地增強中華民族園林文化在全球的影響。

蘇州南園:近代的南園賓館曾作過蔣介石在蘇別墅“蔣公館”以及何亞農(其二女兒、女婿即著名物理學家何澤慧、錢三強夫婦)花園別墅所在地。蔣介石第二夫人姚冶誠女士及幼子蔣緯國曾寓居在此。一九五二年,南園賓館成為來蘇的國家黨政領導、外國首腦、社會名流的接待和下榻之處,開始走上了蘇州市國賓館的光輝歷程。解放後一直是接待黨和國家高級首長的賓館,幾乎所有的黨和國家領導包括十大元帥都來過南園,當年林彪也是長期居住在南園賓館。

1956年已歸國有的南園灌木樓在一次偶然的大掃除中發現了一間“暗室”,內有大批何亞農珍藏的文物!青銅器、字畫、碑帖、璽印、古籍善本等等,價值連城轟動一時!當時的蘇州市府及時地通知到了何家的後人何亞農的女兒,著名物理學家錢三強的妻子何澤慧(錢三強和何澤慧被譽為是中國的居里夫婦)。最終何澤慧攜其他何家後人共同做出了決定把彌足珍貴的文物悉數捐贈給國家,令世人大為敬佩!八十年代後期,何亞農的小女兒何澤瑛,又憑藉著兒時的點滴記憶,指點人們在觀木樓假山前將又一批價值連城的藏品挖掘出來,那是何亞農收藏的稀世石章,包括上等田黃、雞血等名章,這些珍品由何亞農的子女授權捐贈國家,又是悉數捐贈國家!讓人敬之又敬!這批珍貴的字畫瓷器今天依然庋藏於蘇州博物館。

何氏三姐妹

何亞農的三個女兒被人們尊稱為“何氏三姐妹”

長女何怡貞1910年出生於北京。1930年就讀於美國蒙特霍育克學院物理化學系,2年後取得化學碩士學位,1937年又獲得博士學位。1949年11月衝破美國當局的阻撓,與物理學家的丈夫葛庭燧回到新中國,為祖國的科技事業發展作出了突出貢獻。

次女,何澤慧,1914年出生在姑蘇城。1936年清華大學物理學系畢業,1936~1940年在德國柏林高等工業學校當研究生,研究彈道學,提出了一種新的精確測量子彈飛行速度的方法而獲得工程博士學位。隨後在德國海德堡皇家學院核物理研究所和法國法蘭西學院原子核化學實驗室進行核物理研究工作。1945年在法國法蘭西學院發現了鈾原子的三分裂、四分列現象,轟動世界科壇。1948年5月回國,在北平研究院原子學研究所任研究員。1949年中國科學院成立後,先後任近代物理研究所、原子能研究所和高能物理研究所等的研究員,1956年起任原子能研究所室主任,1964年起任該所副所長,1973~1984年任高能物理研究所副所長,1981年當選為中國科學院數學物理學部學部委員。現在還擔任空間科學學會常務理事等。何澤慧和丈夫錢三強為發展中國的國防科學做出了巨大的貢獻,被人們譽為“中國的居里夫人”。

三女何澤瑛,1948年畢業於東吳大學生物系,一直從事種子學、植物形態學方面的研究,成為中國植物學領域中卓有成就的學者。

《何澄》面世

懷著對清代科舉世族靈石兩渡何氏第十五世孫、同盟會會員、辛亥革命元勛、民國文化老人——何澄的紀念,懷著對作家蘇華、張濟歷時5年時間寫就的人物傳記的敬意,近百位我省文化界人士、靈石縣、兩渡鎮的相關人員和何澄先生的後人會聚在一起。

長篇人物傳記《何澄》面世

長篇人物傳記《何澄》面世何澄,1880年生於山西靈石兩渡,字亞農,號真山。1902年留學日本,是近代第一個自費留學日本的山西人。何澄是同盟會會員,辛亥革命老人,是上海光復時的“何將軍”,是“有官無路”的滄石鐵路工程局局長,是20世紀30年代的“在野要人”,是以詩為匕首,痛斥南北漢奸的“打油博士”,是享譽南北的民國大收藏家。何澄還是世界文化遺產——蘇州網師園最後一位私人園主,身後由子女捐獻國家。何澄的8位子女全部為我國科學界精英,其中次女何澤慧是著名的核物理學家。

長篇人物傳記《何澄》共兩卷本、80萬字,由三晉出版社出版,為讀者展現了這樣一位被歷史的塵埃湮沒了六十餘年的山西文化巨族的後人。

傳記文學《何澄》這樣一本家族文化研究的著作,把山西這樣一個家族為我們呈現出來,在我省還是第一部,因此,它的意義就不僅僅是一本傳記文學了。在文化建設上,給我們提了一個醒,讓我們知道自己身邊都有些什麼樣的“寶貝”,更讓我們懂得,怎樣去愛護、珍惜這些“寶貝”!

故,特將《何澄》一書研討會的精彩觀點輯錄起來,希望能使大家得以借鑑,從而,出現更多的“《何澄》”!

![何澄[收藏家] 何澄[收藏家]](/img/f/679/nBnauM3X3cDM1MjMxYzNyMDOyMTM4MDMxEjMxADMwAzMxAzL2czLyQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)