人物簡介

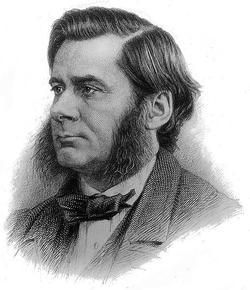

托馬斯·亨利·赫胥黎(ThomaHenryHuxley,1825—1895),英國博物學家、教育家。1846—1850年以海軍軍醫身份航行澳大利亞,研究海洋動物;1854年擔任倫敦礦業學院教授;1871—1885年任英國皇家學會秘書、會長,同時被至少53個海外科學團體授予榮譽稱號。他在比較解剖學、海洋生物學、人類形態學和古生物學等方面做出了傑出的貢獻。在達爾文發表《物種起源》一書後,他竭力傳播進化學說,是第一個提出人類起源問題的學者。他還首次提出“不可知論”一詞,認為人們只能認識感覺現象,“物質實體”和上帝、靈魂一樣,都是不可知的。但在解決一些具體的自然科學問題時,卻站在唯物主義的立場上。因此,“他的‘不可知論’實質上掩藏著唯物主義”(《列寧選集》第2卷第88—89頁)。作為教育家,赫胥黎對於19世紀後半期的英國教育改革具有決定性影響。他積極提倡科學教育,尖銳批判傳統的古典教育,他一生追求促進自然科學知識的發展,推動科學研究方法在生活諸多方面的套用,以及普及科學知識,發展和組織科學教育。主要著作有《人在自然界中的地位》、《進化論與倫理學》、《論有機界現象的起因》等。

早在1898年,我國學者嚴復將他的著作《進化論與倫理學》的一部分,翻譯成中文,出版了《天演論》,隨之,“物競天擇、適者生存”及“優勝劣汰”等幾成人們的警句。為了充分肯定他在科學史上的地位,在倫敦南肯辛頓博物館內的達爾文的大理石像旁,人們同樣樹立了一座赫胥黎的的大理石像,供後人瞻仰。

英國著名博物學家,達爾文進化論最傑出的代表,托馬斯·赫胥黎(1825-1895),1825年7月16日出生在英國一個教師的家庭。早年的赫胥黎因為家境貧寒而過早的離開了學校。但他憑藉自己的勤奮,靠自學考進了醫學院。1845年,赫胥黎在倫敦大學獲得了醫學學位。畢業後,他曾作為隨船的外科醫生去澳大利亞旅行。也許是因為職業的緣故,赫胥黎酷愛博物學,並堅信只有事實才可以作為說明問題的證據。

從《物種起源》一問世,牛津大主教威爾伯福斯與“達爾文的鬥犬”赫胥黎(Thomas Henry Huxley)那一場熱熱鬧鬧的攻訐,到現代進化論者和神創論者在立法及教育體系中的一系列鬥爭,都強化了科學與宗教兵戎相見的印象。

1868年,赫胥黎在一次晚宴中突然發現,盤子裡吃剩的火雞骨骼,竟和早上實驗室里研究的恐龍骨骼如此神似。回家以後,他很仔細地比對恐龍與鳥類的骨骼,結果發現35個相似之處,於是提出「恐龍和鳥類之間存在一定親源關係」的假說。可惜,這個想法未被當時的主流科學意見所接受。一直到1996年,中國遼寧帶有羽毛印痕的恐龍化石陸續出現。這些介於恐龍和鳥類之間的中間型證物,使赫胥黎的假說變成當代主流看法,更讓長久以來吵嚷不休的鳥類起源與飛行起源之謎逐漸清晰起來。

赫胥黎是一個著作等身的科學家。他的主要著作有《人類在自然界的位置》、《脊椎動物解剖學手冊》、《無脊椎動物解剖學手冊》、《進化論和倫理學》等。《進化論和倫理學》被我國清朝學者嚴復譯為《天演論》,對中國影響很大,成為了五四前後,中國新青年追求科學、真理的必讀書籍。

詞條圖冊更多圖冊