二次土葬

二次土葬殯葬改革啟動後,相關管理部門注重“火化率”,而在“土葬”管理方面出現真空,由於中國人根深蒂固的思想致使“二次土葬”問題嚴重。不僅達不到殯葬改革“厚養薄葬、節約用地”的目的,反而使原本緊張的土地上,出現了“死人與活人爭地”的局面。

歷史

二次土葬

二次土葬二次葬跟一次過埋葬的葬法一樣古老。考察廣東新石器時代遺址即能發現當時已流行這種葬法。例如,石峽文化的氏族公共墳墓里,就分別擁有一次葬和二次葬的故葬 址遺址。此外,還有火燒墓穴及一墓存兩套隨葬品的情況。成書於戰國時期的《墨子》卷6《節葬)下篇曾指出:“楚之南有炎人國,其親戚死,朽其肉而棄之,然 後埋其骨,乃成為孝子。”這是關於二次撿骨葬的一條最早記載。

《墨子》書中所指的“楚之南”當然包括嶺南。今日回溯,文中地點並與廣東曲江石峽文化遺址地望相符,可見這一葬俗在廣東源遠流長。

在中國,有關二次土葬風俗的記載很多。據顧炎武著《天下郡國利病書》卷100,《廣東四》,明代粵北之人“死3日則權厝之中土,3年後取遺骸為墳葬之”。同一篇文字又說,清代興梅客家地區,“俗父母葬10年皆議改葬。改葬者以罌易棺,撿骨而置之”。

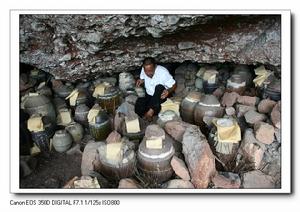

根據光緒《惠州府志》卷45,《風俗》篇,惠州一帶風俗都是“擇吉壤安葬,……各縣大抵相同,或有惑於風水之說,停柩期年,3年而後葬者,或有葬不數年,啟土剖棺、納骨於瓦罐,名曰金城,遷葬他所者。”

據光緒《嘉應州志》卷5,在潮汕地區,“葬後10年或10餘年,則易其棺而貯骨於瓷罌,名曰“金罐”。骨黃者,復痤原穴,骨墨者,另覓佳城。”

民國版閩西《上杭縣誌》卷21稱:“又有改葬之陋俗,亡12年後棺朽而肉化,以罌易棺,撿骸而置其中,曰骸金罌,曰金罌遷,轉徒不定,取先骸而珍藏之,便於攜帶。”

廣東蕉嶺“二次葬”亦成習,《石窯一征》記述曰:

“俗父母葬10年皆議改葬。改葬者以罌易棺。撿骸而置之罌,亦有虞失瓦棺之義也。撿骸曰撿金,故罌曰金罌。改葬者啟其殯,見土色傭而燥,骨無朽,則仍葬故處。如土色黑而濕,骨將朽,則遷吉地。”

導致因素

除了生養死葬、“入土為安”“隆喪厚葬”等傳統習俗在中國社會尤其是廣大農村民眾的意識中根深蒂固之外,一些社會名流的示範效應也引導了骨灰豪華墓葬的社會風氣。

鍾女士說:“過去,大家都放在骨灰樓里,公家省地自家省錢。現在,有些地方政府帶頭大搞墓地,地方領導、企業家、文藝名流的墓葬越來越奢華。連廣州銀河革命公墓也冒出占用大片土地的豪華墳墓。有點錢的人家都要買地搞‘入土為安’,村幹部、有錢人競相建大墳,老百姓哪有不跟風的道理?”

還有一個重要原因是,城鎮經營性墓地價格高昂,農村地區骨灰樓和公益性墓地匱乏,導致廣大農民沒有安放骨灰的合適地方。以廣東汕頭為例,根據規劃,“十一五”期間汕頭將建設33座公益墓地,但至今只建了1座。

與此同時,殯葬管理對政府的“考核指揮棒”也出現了偏頗——民政部門對於下屬各地“火化率”的考核要求占據了大量分值,而對於真正體現“節約土地”精神的火化後埋葬管理問題,卻因為相關執法部門責任不清、執法主體不明,出現了執法的“真空”。

廣東省民政廳副廳長陳桂光說:“對墓地整治有管理權的包括民政、林業、國土、公安以及地方黨政機關等多個部門。毀林占地建墳,需要相關部門依照法定職責齊抓共管。”而廣東省林業廳工作人員李濤表示,在占地建墓問題上,民政部門才是執法主體,林業部門僅起輔助作用。

問題解決

黑龍江巴彥縣守山老人鄭國祥每天穿著被火燒得儘是窟窿的大衣,到自己承包的林地巡視數次。為防止林地內埋入新墳的家屬祭奠時引發山火,他花錢請來了民政執法人員,希望按照國家規定清理墳頭,沒想到,執法人員告訴他“允許二次土葬”。

執法人員:“我們只能‘睜一隻眼,閉一隻眼’”

“二次土葬”是否合法?黑龍江省民政廳社會事務處副處長楊淵沛,他表示,根據國家殯葬管理條例和相關規定,死人火化後可以暫存或深埋,但不能以起墳的形式“二次土葬”,如果發現這種情況,執法人員應當進行平墳。

巴彥縣民政局殯葬管理所辦公室採訪了副所長李岩,他表示,按照規定,火化後再埋到地里起墳屬於“二次土葬”,是不允許的,必須平墳,執法大隊有這個執法許可權,但“二次土葬”在當地只是個別情況。巴彥縣民政局殯葬管理所所長、執法大隊隊長高振海卻說,巴彥縣地域較大,民政部門只能將公路兩側的墳平掉,由於其他地方的墳相當多,所以,執法人員只能對不在視野內的墳頭“睜一隻眼,閉一隻眼”。

因為有的老百姓寧可罰款也要埋,因此,執法人員也沒有辦法。高振海邊說邊向記者出示了“執法證”。

“執法大隊從來不罰款!”李岩打斷了高振海的講述,並迅速走出辦公室,在門外喊:“高隊長,接聽電話。”

是維護“和諧”,還是“行政不作為”?

執法行動可以避免山林遭受“滅頂之災”,還可以淨化當地環境。執法人員為何“視而不見”呢?高振海的解釋讓人感到迷惑:“即便是‘天天管’也管不過來,再說,現在不是提倡建立‘和諧社會’嗎?!”執法人員的工作是破除迷信,執法時卻經常被人罵祖宗,所以,只能儘量去工作。再說,社會矛盾不能激化,只能緩解。

黑龍江省孟繁旭律師事務所回寶剛律師認為,“和諧社會”的本質,就是要努力消除社會發展過程中的不和諧環節,“死人與活人爭地”的情況,顯然是新農村建設中應該解決的問題,執法人員應當知難而上,大力提倡新風尚,耐心講解政策。基層執法人員在執法過程中,的確存在不少“棘手”問題,但如果不加強執法,“二次土葬”形成規模之後,更加難治。

根本辦法

在殯葬管理方面,既要加強監管和執法,要“堵”;同時,也要在觀念上倡導能夠滿足廣大民眾表達情感的殯葬新理念,要“疏”。

據汕頭市民政局介紹,汕頭市海葬數量是全國最多的。特別是澄海區,近幾年骨灰海葬率超過60%。汕頭潮南區雷嶺鎮也屬於偏遠山區,但當地基層幹部重視殯改,多年來火化率100%,骨灰在骨灰樓免費暫存,迄今沒有出現私建墳墓。

長沙、武漢、天津、廣州等地,墓葬、燃燒紙錢、燃放爆竹等陳規舊習,正在被樹葬、草坪葬、天堂信箱、網上紀念館等既環保又節地的文明殯葬和祭奠方式所取代。與此同時,殯葬管理除了繼續提高、鞏固火化率,還應當從骨灰管理等角度深化變革。例如,增加財政投入,支持農村公墓建設。鄉鎮政府指導村委會劃定墓葬區,引導村民自覺把“先人”葬入墓園,或者暫存在骨灰樓。同時,嚴格控制公墓規模,引導社會轉變“入土為安”的傳統觀念。