詞語釋義

【示例】《史記·五帝本紀》:“於是堯妻之二女,觀其德於二女。舜飭下二女於媯汭,如婦禮。”

《列女傳》:“有虞二妃者,帝堯之二女也。長娥皇,次女英。”《晉書·后妃傳下·康獻褚皇后》:“陛下德侔二 媯 ,淑美《關雎》,臨朝攝政,以寧天下。”

相關詞語

二流子 二張 二十四節 二使星 二楚 二曹 二遍苦 二丁 二氧化碳 二始 二十四賓客 二參 二廟 二泉 二仲 二八佳人 二離 二氧化矽 故二 一回生,二回熟 毫無二致 十二碧峰 別無二致 十二因緣 七十二 一佛出世,二佛生天 十二旒 口不二價 曾無與二 放二四 尺二寸牘 第二骨 馬八二 十二指腸 第二審 蘇二

娥皇

基本信息

娥皇,又稱娥肓、倪皇、後育、娥盲、娥娙,姓伊祁氏,是上古時部落酋長唐堯伊祁放勛的女兒,和妹妹女英同時嫁給了虞舜姚重華,姐妹倆共同為舜生下一子商均。舜父頑,母囂,弟劣,曾多次欲置舜於死地,因娥皇女英的幫助而脫險。另有周娥皇(936年-965年),名周憲,南唐司徒周宗的長女,南唐李後主李煜之皇后,史稱大周后。

簡介

西元前2205年舜死於蒼梧(今廣西東南),娥皇、女英跳下湘江自盡,人稱湘君。戰國時期的詩人屈原在《楚辭·九歌》中,對她們的描寫是“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予;裊裊兮秋風,洞庭波兮木葉下。”晉朝張華《博物志·史補》記:“堯之二女,舜之二妃,曰湘夫人,帝崩,二妃啼,以淚揮竹,竹盡斑。”唐朝李賀《李憑箜篌引》 :湘娥啼竹素女愁,李憑中國彈箜篌。

傳說一

娥皇,四千多年前的舜帝二妃(娥皇、女英)中的一個 ,堯見舜德才兼備,為人正直,辦事公道,刻苦耐勞,深得人心,便將其首領的位置禪讓給舜,並把兩個女兒娥皇女英嫁給舜為妻。姐妹倆共同為舜生下一子商均。

二女嫁舜,究竟誰為正宮,誰為妃子,堯和夫人爭論不休。最後決定了一個辦法,據說當時舜王要遷往蒲坂,堯命二女同時由平陽向蒲扳出發,哪個先到哪個為正宮,哪個後到,哪個為偏妃。娥皇女英聽了父王的話,各自準備向蒲坂進發。娥皇是個樸實的姑娘,便跨了一頭大馬飛奔前進,而女英講排場,乘車前往,並選由騾子駕車,甚覺氣派。可是正值炎夏、牲口渾身淌汗,路過西楊村北,遇—溪水,二女休息片刻,讓牲口飲水解渴,以便繼續趕路。在行進中,不料女英駕車的母騾,突然要臨盆生駒,因此車停了。這時娥皇的乘馬已賓士在遙遠的征途,而女英受了騾子生駒的影響,落了個望塵莫及。正宮娘娘的位置為娥皇所奪取,女英氣憤之餘,斥責騾子今後不準生駒。因此傳說騾子不受孕,不生駒,都是女英封下的。

後人將二女牲口飲水的地方,就叫娥英泉,現在襄汾縣西楊村附近。

又傳說,帝舜執政三十九年以後,曾到長江一帶巡視,不幸死在蒼梧之野,葬在九嶷山上。兩位夫人聞此噩耗,便一起去南方尋找舜王。二女在湘江邊上,望著九嶷山痛苦流涕,他們的眼淚,揮灑在們竹子上,竹子便掛上斑斑的淚痕,變成了現在南方的“斑竹”,“斑竹”也稱湘妃竹。舜死了,娥皇女英痛不欲生,便跳入波濤滾滾的湘江,化為湘江女神,人稱湘君(娥皇)、湘妃(女英)或湘夫人。

楚人哀之,將洞庭山改名為君山,並在山上為她倆築墓安葬,造廟祭祀。其實墓也簡陋,墓前立有大書“虞帝二妃之墓”的墓碑。墓前有石級,石級下一條用麻石鋪砌的甬道,兩旁石碑上刻二妃畫像和歷代詩人的佳作:北面是屈原《離騷》中的《湘君》、《湘夫人》篇,南面則是唐宋乃至近人的詠嘆詩詞,盛唐之李白、常建、劉禹錫,清代的趙嘏,直至近人魯迅也有“不知何處吊湘君”之句。墓前一對望柱,高近3米,上面刻舒紹亮題寫的一副對聯:“君妃二魄芳千古;山竹諸斑淚一人”。湘妃墓周圍多斑竹,竹上有斑斑點點,仿若淚滴、據說是二妃投湘水前哭舜帝灑上的淚滴。唐高駢有詩詠“虞帝南巡去不還,二妃幽怨雲水間。當時血淚知多少?直到而今竹尚斑。”1961年,毛澤東主席在聽取故鄉湖南的同志匯報湖南生產建設情況後,興奮之餘,揮筆寫下《七律·答友人》的光輝詩篇。開頭就借舜和湘夫人的典故、抒發情感:“九嶷山上白雲飛,帝子乘風下翠微。斑竹一枝千滴淚,紅霞萬朵百重衣。”

傳說二

相傳堯舜時代,湖南九嶷山上有九條惡龍,住在九座岩洞裡,經常到湘江來戲水玩樂,以致洪水暴漲,莊稼被沖毀,房屋被沖塌,老百姓叫苦不迭,怨聲載道。舜帝關心百姓的疾苦,他得知惡龍禍害百姓的訊息,飯吃不好,覺睡不安,一心想要到南方去幫助百姓除害解難,懲治惡龍。

舜帝有兩個妃子——娥皇女英,是堯帝的兩個女兒。她們雖然出身皇家,又身為帝妃,但她們深受堯舜的影響和教誨,並不貪圖享樂,而總是在關心著百姓的疾苦。她們對舜的這次遠離家門,也是依依不捨。但是,想到為了給湘江的百姓解除災難和痛苦,她們還是強忍著內心的離愁別緒歡歡喜喜地送舜上路了。

舜帝走了,娥皇女英在家等待著他征服惡龍、凱旋的喜訊,日夜為他祈禱,早日勝利歸來。可是,一年又一年過去了,燕子來去了幾回,花開花落了幾度,舜帝依然杳無音信,她們擔心了。娥皇說:“莫非他被惡龍所傷,還是病倒他鄉?”女英說:“莫非他途中遇險,還是山路遙遠迷失方向?”她們二人思前想後,與其呆在家裡久久盼不到音訊,見不到歸人,還不如前去尋找。於是,娥皇女英迎著風霜,跋山涉水,到南方湘江去尋找丈夫。

翻了一山又一山,涉了一水又一水,她們終於來到了九嶷山。她們沿著大紫荊河到了山頂,又沿著小紫荊河下來,找遍了九嶷山的每個山村,踏遍了九嶷山的每條小徑。這一天,她們來到了一個名叫三峰石的地方,這兒,聳立著三塊大石頭,翠竹圍繞,有一座珍珠貝壘成的高大的墳墓。她們感到驚異,便問附近的鄉親:“是誰的墳墓如此壯觀美麗?三塊大石為何險峻地聳立?”鄉親們含著眼淚告訴她們:“這便是舜帝的墳墓,他老人家從遙遠的北方來到這裡,幫助我們斬除了九條惡龍,人民過上了安樂的生活,可是他卻鞠躬盡瘁,流盡了汗水,淌幹了心血,受苦受累病死在這裡了。”原來,舜帝病逝之後,湘江的父老鄉親們為了感激舜帝的厚恩,特地為他修了這座墳墓。九嶷山上的一群仙鶴也為之感動了,它們朝朝夕夕地到南海銜來一顆顆燦爛奪目的珍珠,撒在舜帝的墳墓上,便成了這座珍珠墳墓。三塊巨石,是舜帝除滅惡龍用的三齒耙插在地上變成的。娥皇女英得知實情後,難過極了,二人抱頭痛哭起來。她們悲痛萬分,一直哭了九天九夜,她們把眼睛哭腫了,嗓子哭啞了,眼淚流幹了。最後,哭出血淚來,也死在了舜帝的旁邊。

娥皇女英的眼淚,灑在了九嶷山的竹子山,竹竿上便呈現出點點淚斑,有紫色的,有雪白的,還有血紅血紅的,這便是“ 湘妃竹”。竹子上有的像印有指紋,傳說是二妃在竹子抹眼淚印上的;有的竹子上鮮紅鮮紅的血斑,便是兩位妃子眼中流出來的血淚染成的。

陳鼎《竹譜》稱“瀟湘竹”“淚痕竹”。竿部生黑色斑點,頗為美麗。是我國竹家具的優質用材。《陣物志》:“堯之二女,舜之二妃,曰‘湘夫人’,舜崩,二妃啼,以涕汨揮,竹盡斑。”《群芳譜》:“斑竹即吳地稱‘湘妃竹’者”。

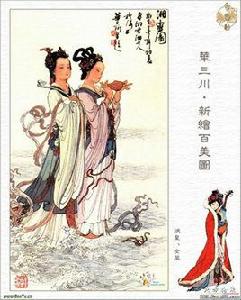

傳說三

聰明美麗的娥皇女英,是上古時部落酋長堯帝的兩個女兒。也稱“皇英”。堯帝晚年,想物色一個滿意的繼承人。他看到舜是個德才超群的大賢人,於是,就把帝位傳給了舜,並讓娥皇女英作了舜的妻子。娥皇封為后,女英封為妃。舜不負堯的信任,讓禹治洪水,使人民過上了安定的生活,娥皇女英也鼎力協助舜為百姓做好事。舜帝晚年時,九嶷山一帶發生戰亂,舜想到那裡視察一下實情。舜把這想法告訴娥皇女英,兩位夫人想到舜年老體衰,爭著要和舜一塊去。舜考慮到山高林密,道路曲折,於是,只帶了幾個隨從,悄悄地離去。娥皇女英知道舜已走的訊息,立即起程。追到揚子江邊遇到了大風,一位漁夫把她們送上洞庭山,後來,她倆得知舜帝已死,埋在九嶷山下,便天天扶竹向九嶷山方向泣望,把這裡的竹子染得淚跡斑斑。後來,她倆投湘水而亡,成了湘水之神。漢劉向《列女傳·有虞二妃》云:“有虞二妃,帝堯二女也,長娥皇,次女英。”《山海經》載:“洞庭之中,帝二女居之,是常游於江淵,出入必以飄風暴雨。”晉張華《博物志·史補》云:“舜崩,二妃啼,以涕揮竹,竹盡斑。”今江南有“斑竹”、“湘妃竹”之說,蓋出於此也。 娥皇、女英二妃的美麗動人的形象,歷來成為吸引詩人、畫家的創作題材。我國最偉大的詩人屈原的《九歌》中的《九歌·湘君》 、 《九歌·湘夫人》 ,是最早的歌頌二妃的不朽詩篇。

傳說四

堯王訪賢從羊獬村(洪洞以南)回平陽後計畫讓女兒娥皇女英由伊杜村,遷至羊獬村落戶。

二女尊從父王意見,由文武大臣和侍女送行,準備上路,二女不同意坐轎,決定騎馬赴羊獬。臨行侍者遞上新的朝服,整好衣冠,訃划進朝向父王辭行。走到宮門下馬,見宮門上掛著兩面紅旗、—對紅燈,旗上寫著:“先有無極生太極,太極生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。”旗的上角為八卦;乾三、坎三、艮三、震三、巽三、離三、坤三、兌三。二女向旗幟跪拜致敬。良辰吉日到了,舜王的迎親人馬到了羊獬村,按照皋陶的決定,娥皇女英分別坐車騎馬,依先後次序上路。不料女英車到仁義村市頭,車輪陷入泥坑,送親人將車抗出轍窩,因泥糊了車輻,當時未發覺車輻折斷。走到仁義村北頭,車輻掉了,正在請木匠修理時,娥皇騎馬趕來,見此情景,問女英為何如此?女英將出事原因告訴姐姐,並請姐姐與舜(重華)先行吧。娥皇心中暗喜,虧了騎馬,免此事故。接著對女英說:那么我就先走了,在姚丘等妹妹吧。後人將女英斷車輻的仁義村南頭,叫成車窩村,北頭叫成車輻村了。一個村子兩頭兩個稱呼。女英的車修好了,又繼續趕路,忽見前方,圍著一群人不知看什麼,車靠近一看,原來是姐姐,愁容滿面坐在一塊石頭上,低頭不語。女英忙下車安慰姐姐,問明情由,始知乘馬生了馬駒。事已至此,女英讓姐姐一同乘車趕路吧。因此後人將王家莊南頭稱南馬駒,北頭稱北馬駒。隨從人員牽馬跟車行進,老馬護馬駒又踢又蹦,因馬有龍性,後人將

小王莊改為龍馬村,迄今未變。馬走了不多遠,仰首嘶鳴,似乎是口渴的樣子,一面叫一面陽前蹄刨出一股清水,馬便低頭暢飲。後人將這股清水,稱為“馬刨泉”。把村名改為尺井村,即今之赤荊村,村中並修有娥英廟。

舜王向迎接的人們深表謝意,並說:旅途中發生事故,使大家久等了,表示歉意。二姊妹與舜王婚後,遵照在車上的談話辦事,娥皇赴歷山勞動種莊稼女英留在家中侍奉雙親。女英生子,名姚商均。當時社會是以物易物,日中為市,商求均勻,互通有無,故起名商均。商均以後到姚頭,開設陶窯,生三子,長子姚溫,次子姚龍、三子姚能。娥皇女英的故事,每年三月初三是二女回娘家的日子,四月廿八日是返回婆家萬安(姚丘)神立的日子。女英雖小但為正宮娘娘,住娘家則是以長幼為序。羊獬村的人們,要提前一天初二日到神立,去接大姑娥皇,初三正日子,去到萬安接二姑女英。二女回娘家後,羊獬人們於初四日請大姑進廟,初五日請二姑進廟,這一天要比初四更熱鬧,家家吃餃子,全村載歌載舞,鼓樂喧天。另外,羊獬村的婦女,每年五月初五、六月十八、九月初九要提前一天到神立,正日子到萬安。而神立和萬安的婦女於三月十五、四月初八要到羊獬拜壽,所謂唐虞遺風,流傳至今。

歷史真相

舜是黃帝的後裔,距黃帝九世,舜當時可能是某部落的首領,名聲才會被堯所聞。堯為了聯合拉攏舜的部落,把兩個女兒娥皇女英嫁給了舜。這可能是中國歷史上最早的聯姻。遙想當年,舜迎娶二女的時候一定百感交集,蒹葭蒼蒼,野露茫茫,一絲寒意襲上了年輕的舜的心頭:這次聯姻吉凶未卜,二女所懷的,不知是怎樣惡毒的使命,舜部落的秘密和實力,眼看即將暴露在閨房女紅的閒庭信步之中;但是無論二女如何作為,舜又無法處治,畢竟,娥皇女英是強大的堯的親生女兒。在聯姻的脈脈的溫情下面,隱藏著多少陰謀!對於娥皇女英而言,她們有什麼感受呢?帝堯的長子叫做丹朱,而丹朱頑凶,娥皇、女英和另外九個庶出的兄弟,大概早已預料到了丹朱上台後自己的命運。那么,父親密令刺探的這個叫舜的男人,能夠依恃嗎?在這個白露為霜的寒冷的早晨,婚媾張揚的大喜之日,娥皇女英也是心緒複雜,滋味難辨。

婚後的日子應該是簡樸而幸福的。舜身材魁梧,而且非常能幹,處事公正,甚得部落百姓的愛戴。如果這樣的男人不值得愛,還有什麼人值得愛呢?就這樣,愛情這個神秘的種子,悄悄地發芽了。當舜的父母和弟弟屢次要加害舜的時候,娥皇女英被愛情激發出了巨大的智慧,指點舜兩次逃生。先結婚後戀愛原來也是很幸福的啊。三人同心,其利斷金。趁著堯派他的九個庶出的兒子,假借探望娥皇女英之名實為收集情報的時機,三人和九男結成了統一戰線。堯73歲時,傳位於丹朱,舜和九個內應發動了政變,囚禁了堯和丹朱,舜順理成章地登上了帝位。這就是“禪讓”的真相。陰謀與愛情,就這樣結合了,舜則志得意滿,江山美人盡攬。

正史《史記》當然沒有這樣的記載,讀《史記》時苦於該段晦澀難懂,以縮寫摘記如下:堯在位七十載,命悉舉貴戚及疏遠隱匿者踐其位,眾皆言有矜在民間,曰虞舜。虞舜者,名曰重華,冀州之人也,帝顓頊之子曰窮蟬,自窮蟬至舜七世矣,皆微為庶人。舜年二十以孝聞,三十而帝堯問可用者,四岳鹹薦虞舜。堯乃妻之二女以觀其德,堯二女不敢以貴嬌事舜親戚,甚有婦德。舜耕歷山,歷山之人皆讓畔;漁雷澤,雷澤之人皆讓居。堯善之,乃使舜慎和五典,五典能從;遍入百官,百官時序,諸侯遠方賓客皆敬。帝堯老,命舜攝行天子之政,攝政八年而堯崩。堯知子不肖,卒授舜以天下。舜行厚德,遠佞人,蠻夷率服,四海之內鹹戴帝舜之功。踐帝位三十九年,南巡狩,崩於蒼梧之野,葬於江南九疑,是為零陵。

女英

簡介

女英,又稱女瑩、女匽,姓伊祁氏,是上古時部落酋長唐堯伊祁放勛的女兒,和姐姐娥皇同時嫁給了虞舜(姚重華),姐妹倆共同為舜生下一子商均。西元前2205年舜死於蒼梧(今廣西東南),女英與姐姐跳下湘江自盡,人稱湘夫人。

歷史傳說

在中國的歷史傳說中,只有兩個女子,有化竹的遭遇。她們就是堯帝伊放勛的一對女兒:伊娥皇伊女英。她們有一個共同的丈夫,就是舜帝姚重華。

當然,在她們生活的公元前兩千二百多年時,還沒有“公主”這個稱呼。

不過,不管怎么說,娥皇女英姐妹,從身份的真實意義上來說,是不折不扣的公主。

但是,為什麼兩位尊貴的公主卻會同時嫁給同一個男人呢?

那是因為,當時還在氏族社會時期。當時有一種婚俗,娶妻的男人有一種選擇權,在岳父母同意的情形下,可以決定是否要將妻子家中無夫或待嫁的姐妹們,也一起娶回去。

這種制度,在周朝時正式成為一種貴族特有的禮制,寫入禮法中,被稱為“媵制”。《禮儀 婚禮》中明確地寫著:“嫁女必以侄娣從,謂之媵”。充當“媵”的女子,基本上都是男人正式妻子的親姐妹或堂表姐妹們。“媵”的身份,比妾自然要高得多,但是也低於丈夫的正式妻子,從屬於正妻。後人據此推測,堯帝嫁女時,就使用了這種媵制。一般認為,正式出嫁的應該是姐姐娥皇,妹妹女英則是姐姐的媵。妻也好,媵也罷,總之,伊娥皇伊女英有了一個共同的丈夫,就是舜帝姚重華。

舜帝姚重華,應該是愛上了這對姐妹的,因為與伊部族的聯姻,是舜父不同意的事情。而舜在這種情形下,採用了“不告而娶”的辦法,這應該是他愛戀的一種表達方式。 當聯姻的好日子來到的時候,舜帶著人馬和禮物,在媯水邊迎娶了這一對姐妹花。

舜的部落是黃帝第九世後裔,當時他和堯帝伊放勛的勢力範圍都在如今的山西境內。

傳說中,舜帝“目重瞳子(每個眼眶裡都有兩個黑眼珠),龍顏大口,黑色,身長六尺一寸”。是個壯碩墩實、長得有些奇異的黑漢子。雖然外表算不上英俊,但是身體倍棒,會種莊稼會捕魚打獵,還會製作陶器,更有高雅的業餘愛好,會彈琴(想來勞作之餘,丈夫彈琴,妻子歌舞,感情與日俱增)。在那個物質條件簡陋的時代,舜算得上是超級的好男人了,更何況他還是部族將來的首領。所以三人婚後的生活還是很幸福的。

然而舜私娶伊氏姐妹的事情,到了老父瞽叟那裡卻過不了關。傳說瞽叟聯合後妻之子姚象,決心剷除這個迕逆的長子。——關鍵原因可能是因為與兒媳的部落有仇,而且長子一家勤勞致富,牛羊成群、糧食陶器數不勝數,老兒早已眼熱,姚象更是對兩位身份不凡的漂亮嫂嫂垂涎欲滴。

於是瞽叟和姚象對姚重華屢屢加害,卻又屢屢被他逃脫。據說在這場兄弟鬩牆父子離心的事件中,舜得到了娥皇女英的多次幫助。可見夫妻間已同心協力、共同進退了。

關於娥皇女英的身世,有些傳說中說娥皇生母早逝,女英是繼母的孩子。其實當時正是父系氏族,伊放勛自然有一大群的女人,彼此間的地位完全視乎伊放勛的寵愛程度而定。娥皇女英姐妹的母親都不受寵,所以嚴格來講,她們都是庶出的。

太史公司馬遷在《五帝本記》里說道:當年堯帝聽說了舜的聲名,於是嫁女與他,並且考察了若干年,覺得舜確實堪當重任,便把自己的王位也授予了這位乘龍快婿,是為“禪讓”。這千古德政讓太史公十分感慨,很是發了一通議論,感嘆古時的世界大同是多么美好。

女英助夫奪帝

《竹書紀年》卻講述了另一番景象。

堯帝伊放勛最寵愛的是一位名叫女黃的妻子,她為伊放勛生下了兒子丹朱。由於堯的偏愛,丹朱在十個兒子中地位最高,成為堯內定的繼承人。

當堯自覺年老力衰的時候,他果然將皇位傳給了丹朱。

然而庶出的兄弟姐妹們從小就看著各自的母親受到父親的冷落,心中忿忿不平。更何況丹朱一向恃寵,不把手足之情看在眼裡,稟性凶頑。所以大家都不願意讓丹朱做這個皇帝。

於是一場政變不可避免地發生了。姚重華夫妻三人和伊氏庶子九人取得了勝利,將堯和丹朱都囚禁起來——堯應該也沒什麼好抱怨的,當初他就是用同樣的方法從大哥摯手裡奪得了首領位置。

接下來,九個小舅子和姚重華之間,又為誰最後繼位展開了殊死搏鬥。

三年後,姚重華最後勝出。在這整個過程中,娥皇女英始終堅定地站在丈夫的一邊。(真是女生外向啊!)

姚重華成為“舜帝”。

但是更多的人都願意把堯奪兄位、舜奪丈人位的事情說成是“禪讓”制。

所以在廣大民眾眼裡,堯帝與舜帝都是中國上古史中,具有美德與智慧的統治者,被後世的人們視為典範。

託了父親與丈夫的名聲,娥皇女英也成為中國古代女子最早的表率。——假如《竹書紀年》說的才是事實真相的話,這個表率就很成問題了:衛道士們豈不是明著教女人不用履行為人女兒的職責,只要對老公好就夠了?

在平平常常相夫教子幾十年後,娥皇女英跟隨著丈夫,一起踏上了“南巡”的路途。

(又一個“禪讓制”的傳說,說是舜傳位於禹,然後避位南巡。其實《竹書紀年》所紀,卻是禹帝姒文命造反,奪了皇位,還把舜帝姚重華夫妻流放了。——這個應該比“禪讓”更靠得住:舜殺了禹的父親,怎么會把禹選為繼承人?應該是禹為報殺父之仇,與舜的部落來了一場戰鬥,最後報仇且奪權嘍。)

三年後,舜死於蒼梧,歸葬湖南九嶷山。 失去了丈夫的娥皇女英姐妹,面對奔流的湘江,痛哭失聲。流水遠逝,正象她們的丈夫一去不返,不能復生。蘆蒿無邊,江霧蒼茫,臨風憑弔,更添哀傷。無力北返、傷痛難禁,娥皇女英在痛哭之後,投湘江自盡了。同情這對姐妹的人們,從此將她們視作專司臘月的花神水仙。還說,她們的眼淚滴在湘江邊的竹子上,淚痕不褪,點點成斑。傳說天帝因為姐妹的痴情而憐憫他們,依生前身份的不同,舜帝被封為湘水之神,號曰“湘君”,娥皇女英則為湘水女神,號曰“湘夫人”。湘江邊沾著這對姐妹思夫淚痕的斑竹,因此被稱為“湘妃竹”。

歷史真相

關於五帝的故事,司馬遷主要是以孔子修訂的《春秋》為基礎的。而《春秋》是魯國的史書,本是“一家之言”,再加上孔子的善意“篡改”,可能與史實有些差距甚至大相逕庭了。在西晉初年出土後被稱為“汲冢古書”的《竹書紀年》中,便是另一種說法了。關於堯、舜之間的故事,《竹書紀年》里這樣寫道:“昔堯德衰,為舜所囚也。”這句話就讓後世一直津津樂道的“禪讓”神話一下子失去了光環。我們雖不能斷定《竹書紀年》就是信史,可這樣的說法真是耐人尋味。試想,自黃帝六世而至堯,全是世襲,為什麼單單到了堯時,突然要改變祖宗的規矩呢?即使依照《史記·五帝本紀》的記載分析,當時部落政治中,傳子的衝動也是十分強烈的。譬如舜在位時,雖然名義上選擇了禹為繼承人,可同時也給予他和女英生的兒子商均很大權力。史書上載:“三年喪畢,禹辭辟舜之子商均於陽城。天下諸侯皆去商均而朝禹。”可見只是政治角力時,商均輸給大禹罷了。而大禹後來交權時,名義上傳益,但也和舜一樣,暗地裡幫兒子充實力量。只是這一次,禹的兒子啟比較厲害,根據《竹書紀年》的記載:“益乾啟位,啟殺之。”由此看來,即使當時有推舉“法定接班人”的可能,也不能忽略家族勢力的存在和咄咄逼人。

反觀舜的時代,從他的父母、兄弟的種種行為看來,世道風氣已經非常“敗壞”,私心甚重,堯所宣稱“終不以天下之病而利一人”的時代早已遠去,舜的種種德行表現,更可能只是一種政治秀罷了。史書上講:“堯立七十年而得舜,二十年而老,令舜攝行天子之政。”看來,是舜等的時間太長有些不耐煩了,所以他才發動政變,“囚堯於平陽,取之帝位”,同時,“復偃塞丹朱,使不與父相見也”,以絕後患。而在整個奪權的過程中,娥皇女英所處的位置非常尷尬。一邊是自己的父親,一邊是自己的夫君,究竟該站在哪一邊呢?經過激烈的思想鬥爭,她們最終決定“胳膊肘往外拐”,站到舜的一邊。這也怨不得她們,因為堯有一大群女人,生了一大堆孩子,可獨愛長子丹朱。因此丹朱在十個孩子中地位最高,成為堯內定的繼承人。而其他孩子,包括娥皇女英,則是庶出。再想想,當年他們的爹堯,也是用非常手段從他大哥摯的手裡奪得首領地位,那么,他們為什麼就不能呢?何況堯已經坐了七八十年的王位,年老德衰,也早該退位了。於是,舜在娥皇女英的支持下,發動政變,順理成章地登上了帝位。舜畢竟是宅心仁厚的人,他也就是把他的老丈人和大舅子囚禁起來,並未殺死。這樣,也方便做些政治宣傳,冠以“禪讓”的美名。

自然,還是有人看得明白。譬如《韓非子·說疑》里就說:“舜逼堯,禹逼舜。”可見,當時對於這些事大家還是有所公斷的。可再往後,特別是孔子修訂《春秋》以後,堯奪兄位、舜奪丈人位,包括後來禹逼舜讓位等,都被孔夫子善意地美化,反而成為無法效仿的美德典範,讓後世感嘆了幾千年。

家庭生活

娥皇女英是遠古時期堯的閨女、舜的媳婦。當初,帝堯為了選好接班人,便派了兩個寶貝女兒嫁給舜,到他身邊做“臥底”,以考驗國家候選領導人舜的德行品質。

舜的家庭關係比較複雜。他的老爹瞽叟是個瞎子,人也糊塗,耳根子還軟,特怕老婆。舜的親娘死得早,老爹瞽叟給他娶了一個後媽,生了兩個同父異母的孩子,弟弟叫象,妹妹名敤手(民間傳說手特別巧)。可想而知,在這樣的家庭里,做個好兒媳是很有挑戰性的工作。好在這兩位美人很是賢惠,從來不因出身高貴而使性子、添亂子,對舜一家子老小一直侍候得很周到。因此 《史記》里誇她倆“甚有婦道”。 遺憾的是,舜的後媽是個小心眼,事事容不得舜,而且總想把他害死,好把家產全奪過來給她的親兒子象。有一年,因為舜的政績突出,帝堯很高興,便賜給自己的女婿一些獎賞。其中有衣(細葛布衣)和一把琴,另外還幫他建了個倉廩,給了些牛羊。就是這些看似普通的禮物,竟讓後媽動了殺心,更要命的是,舜昏聵的老爹不知被什麼糊塗油蒙了心,竟然積極地參與了“家庭陰謀”的活動。作為兒媳,娥皇女英雖是看在眼裡,可只能急在心上。因為如果她倆給夫君打“小報告”,吹“枕邊風”,便有破壞“和諧家庭”之嫌。再者,身為未來的“第一夫人”,她們的一舉一動,都事關“母儀天下”的示範教化意義。因此,她們對於“第一家庭”的內部矛盾,採取了小心謹慎的處理辦法,只能暗地裡多加防備,以保護她們的丈夫。

一次,瞽叟要舜上房頂塗廩(用泥土修補穀倉)。在幹活之前,舜先“請示”兩位夫人,夫人說那就去吧,不過一定要帶上兩個斗笠。舜很聽老婆的話,便乖乖帶著兩頂斗笠,爬上房頂幹活。他剛上去,瞽叟和象就立馬抽走梯子,放火焚燒。這時,兩個斗笠就派上了用場,舜一手拿著一個,像長了翅膀一樣從房上跳下來,毫髮未損。又有一次,瞽叟叫舜去挖井,等舜剛下到深處時,他的老爹和兄弟就急急忙忙地取土填井,想把他給活埋了。幸運的是,舜的兩位夫人早被公公、婆婆、小叔子一大家子層出不窮的“陽謀”、“陰謀”修煉出極高的警惕性,提前讓舜在水井的側壁鑿出一條暗道,這才撿了一條命。從以上種種事件分析,包括史書上說“父頑母囂”的旁證,舜的父親可能是個腦子有問題的“白痴”,要不,就無法理解他為何要殺自己的兒子,還這樣樂此不疲。從常理判斷,也只有這種可能,舜才會對夫人的話言聽計從,他和他的兩位夫人也才能這般忍讓和大度。按照合理的猜測,一系列的陰謀事件可能都是貪婪的象一手策劃的。這從後來他和父母準備瓜分舜的財產時的對話可以看出。當時,填完井後,象以為舜必死無疑,就立馬邀功,說:“這主意可是我出的。”然後很慷慨地說道:“舜的兩位老婆還有堯賜給他的琴歸我,牛羊和穀倉就歸父母吧。” 當象迫不及待地跑到舜的屋子裡玩弄舜的琴時,舜從外面走了進來。象很驚愕,也很尷尬,馬上擺出一副悶悶不樂的樣子,臉也不紅地說道:“我正想念你呢,想得我好心悶啊!”舜說:“是啊,你可真夠兄弟呀!”史書上說,經歷過這些“家庭暴力”的洗禮,舜依然宅心仁厚,還如從前一樣侍奉父母,友愛兄弟,而且更加恭謹。這一切,都說明舜是很明事理的人,而他的兩位夫人,能把這樣一本難念的“家經”念得如此順溜,可見多會把握分寸、多么聰明賢惠呀。她倆用智慧和寬容,不但極大地成全了舜的名聲,而且巧妙地化解了家庭危機。難怪後世在《列女傳》里將兩位列入“母儀傳”第一,稱“二妃德純而行篤”,甚至搬出《詩經》里“不顯惟德,百辟其刑之”這樣重量級的話,大大予以讚賞。