景點簡介

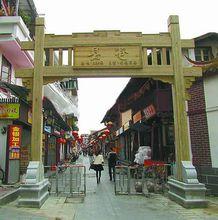

九頭十八巷位於莆田市古城內,街衢縱橫,里巷交錯,自宋代至民國,“九頭十八巷”雖時有變更,但其奇特地名卻一直為百姓所津津樂道,在民間流傳不衰。

九頭十八巷

九頭十八巷所謂“九頭”,指的是:觀橋頭、井頭、水淈頭、鰲石頭、社衙頭、河頭、洞橋頭、水關頭、市頭;“十八巷”是指:縣巷、務巷、城牆巷、書倉巷、倉邊巷、金橋巷、倉後巷、坊巷、梅峰巷、雷山巷、馬巷、府前巷、後塘巷、東山巷、御史巷、東黃巷、湖岸巷、坑邊巷。此外,還有府後巷、桃巷、花園巷、縣後巷、亞尾巷(霞美巷)、居仁巷、岐山巷、高呂巷、英惠巷、赤柱巷、倉林巷等。

地理標示

九頭十八巷是民國時期莆田城區主要的街道和路巷。

“頭”是一些路、河的交叉點,“巷”則是一條線,這些點和線結合,形成了老莆田人的城區地理意識。

主要景點

十八巷

(1)縣巷

莆田縣巷

莆田縣巷原莆田縣(2002年改為荔城區)衙署坐北朝南,其東邊圍牆外的街巷俗稱“縣巷”,南北走向,寬20米,長約300米。兩旁均為明建風格之古民居和小商店。明嘉靖四十四年(1565),知縣徐執策在縣巷兩端各建一座木坊,南坊題匾“莆陽文獻”,北坊題匾“海濱鄒魯”;萬曆十六年(1588),知縣孫繼有改匾額為:南“文獻名邦”,北“壺蘭雄邑”,一直保持至民國。1946年農曆正月初三(公曆2月4日)黃昏,文峰宮街道發生火災,燒毀文峰宮前至下務巷口兩側商店、民房百餘家,“文獻名邦”木坊亦被焚,重建時拆毀;其後,“壺蘭雄邑”坊亦隨之拆掉。路面先後以石板---水泥---大理石鋪成,與大度街同向平行,南臨文獻中街,北通衙後巷,中間還有東西走向的“縣後巷”。整條街巷今尚存在,為城內保持較為完好的歷史文化古街。

(2)務巷

在古譙門東側斜對面,總長200多米,南北走向,與“十字街”平行。東大路開成後,分為頂務巷、下務巷兩段,巷寬丈余,現擴寬為二十多米;北至文獻中街,南通環城大道,兩旁今已建成高樓大廈,底層作商業超市,高層為安置房和商品房。樓群密集,街市繁華,是城區中心最熱鬧的購物場所,頗具觀賞價值。

下務巷原系明朝“御史大夫第”——嘉靖三十五年(1556)進士林潤故居;在近年城市改造中,為保護古城文物,保持歷史風貌,套用現代建築技術,已將其整體“克隆”至溝頭社區的莆一中新校址後面重建完竣,古色古香,面貌一新。

下務巷尾的“會仙洞”古建築及其通道,今已拆毀,融入舊城改造統一規劃。

(3)城牆巷

在文獻中街、文峰宮“三代祠”之南邊,北對大度街,南通東大路,為宋代古城之東城牆所在地,故名;舊城改造後,文獻路擴寬,占用了大段古巷道,今之路面長不足百米,且中段鋪成階梯狀,車輛已不能通行。巷西為新建的國貨精品大商場,巷東有唐建鳳山寺的主殿,古蹟尚存,今為市佛教協會會址。巷北的文獻路,曾建成“步行街”,供民眾遊玩購物;今已改為地下商場,路面澆灌瀝青以通車輛,從新車站直達鳳凰山,是城區中心的交通主幹道,行人車輛往來如梭,立體商店鱗次櫛比;城牆巷及其周邊的寺院廣場則成為遊人休憩閒聊的極好去處。古為今用,各得其所。

(4)書倉巷

城牆巷東側、原莆田縣印刷廠對面的南北轉東西走向的古巷道,總長300多米,今屬鳳山社區,緊鄰莆田擢英中學校舍。因宋龍圖閣學士、參知政事鄭僑(狀元,鄭樵之侄)致仕後遷居於此,明刑部主簿林遒節、山東參議廖梯及清禮部侍郎、大理寺卿郭尚先,刑部主簿關陳謨等等名宦,均曾在這裡構建宅第,並有大量藏書;特別是郭尚先,為我國清代著名的書畫家,尤善作蘭石,作品甚多,名聞遐邇;城內人羨慕不已,雅稱此巷為“書倉巷”。書香門第聚集之地,奇花異木栽滿庭院,一年四季清香撲鼻,沁人心脾閒適恬靜,文化積澱深厚,素為外來學生租居求學之理想去處,環境並不喧鬧,卻總書聲琅琅,歷來是出人才的好地方,其巷道名稱也一直保持下來,千年不變。

(5)金橋巷

自大度南出口內20米處的古井旁折往東行,過一段下坡路後分別轉向南、北,成一條“丁”字形巷道,這便是“金橋巷”。由於地處唐建鳳山寺之北麓,開發較早,不少官宦之家都樂於來此購地蓋房;時過境遷,幾易其主。此名亦隨之變更,有“留橋”、“劉橋”、“頂劉橋”、“下劉橋”、“金橋”等。歷史上劉、楊、柯、陳、鄭、彭、李,……多姓官員先後建有各自的宅第,風格不同,文物甚多,遺下不少古蹟,文化積澱深厚。巷道不寬,一丈有餘,三段路各長200米左右,西通大度,南臨塔寺前,東接倉後巷,北端轉角處有古建“三門井”供周邊人家飲用,水質清冽,千年不乾,如今尚存。上金橋中段有明代文物“光裕坊”,乃為名臣邑人陳鍾(官濟南通判)、陳伯獻(官廣東都副使)一門所立,是市內僅存的一座古木坊;下金橋中路有清康熙年間廉吏清官、僉都御史彭鵬故居,構建藝術頗具特色,是明清交替間第宅建築承上啟下的典型之作。

(6)倉邊巷

出下金橋巷,自井頭南端往東大路出口,巷道寬三、四米,長約200米,路面以石板鋪成。西邊有基督教莆田堂教址,東邊系莆田縣城城隍廟“大有倉”庫址,其間之通道即俗稱“倉邊巷”,今屬鳳山社區。在舊城改造中,原有建築僅保留基督教堂、荔城區實驗國小和教師進修學校等,民居全部拆遷,巷道改成北大南街,由井頭擴大並延伸至莆陽東路,文獻中路穿街而過,直通闊口新東站。巷道東邊曾為莆田地區、莆田市政府所在地,今已拆建成“沃爾瑪”超市大商場,底下作停車場,高層為安置房和商品房,是城區最雄偉壯觀的現代建築物,一改昔日低矮破舊的落後面貌,令人耳目一新。市政府則遷至龍橋“潛龍坑”新建。易地重興,鵬程萬里。

(7)坊巷

為大度中段通往井頭的古街巷,寬15米,長200餘米,東、西走向,路面以石板鋪成,古名“刺桐巷”。巷道兩旁多為歷代莆邑名士之官邸,如宋代之翁姓“六桂聯芳”(翁處厚、處易、處朴、處廉、處恭、處休六兄弟,相繼登宋建隆、開寶、雍熙進士第),方姓(方通、方天若、方天任,分別登熙寧、紹聖、政和進士第),林姓(林沖之、林震、林霆、林郁、林觀、林與之,分別登元符、崇寧、政和、宣和、紹興、嘉定進士第),明代之楊姓(楊瑛,正統進士),黃姓(黃譽、黃謹、黃鐸、黃穆、黃德純、黃應策、黃袞,分別登正統、景泰、成化、成化、嘉靖、嘉靖、萬曆進士第),彭姓(彭韶、彭聖培,分別登明天順、清順治進士第)等等,朝廷賜建的石坊比比皆是,故民間俗稱此巷名為“坊巷”,乃莆陽文化之發祥地。二十世紀50年代起曾組建縣竹編社於此,產品遠銷國內外,90年代後解體。現在,坊巷西段兩側店鋪延伸至大度兩邊,全部出租經銷服裝鞋帽及古玩飾物等小商品。店面窄小而擁擠,但生意頗為興旺;巷東段則成為經營布匹、手工裁縫,修理車輛等的門市,以及民房住宅小區等,一派古色古香的老街風貌。

(8)倉後巷

在原興化府城東門“大有倉”(清光緒年間改建為莆田縣城隍廟)後面、原哲理中學(莆田二中)校園前方之巷道,東西走向,屬鳳山社區,寬20米,長達400米,東接福廈公路,西與下金橋巷相連,俗稱“倉後巷”。巷道南側原為莆田地區公署,莆田市委、市政府所在地,舊城改造中拆遷至龍橋新址辦公,此地改建成“沃爾瑪”購物超市及安置房、商品房等高層樓房。北側仍作市委、市府幹部人員住宿之套房;其右前方至哲理“蒲星堂”,改建為建設銀行及商業區。坊巷頭對面的鐘樓,作為愛國主義教育基地,紀念中共早期地下革命先驅陳國柱、陳天章等;底層作為老年人休閒、閱報及健身活動中心。巷道東段兩側是文化、醫藥等商鋪,南有居仁巷、霞美巷,北有湖岸巷等古街巷,如今舊貌換新顏,吸引眾多遊客。

(9)湖岸巷

原觀橋頭至水關頭南側的巷道,臨近古兼濟河,上游有“小西湖”,故稱“湖岸巷”。巷西通“后街”,東臨“八二一中街”,民居擁橋,人煙稠密。在“井頭”中段又有岐山巷穿越向東;巷南至“倉後”之間的地片,為原哲理中學(莆二中)的所在地;哲理遷往太平山重建後,舊校址成為市委、市政府幹部宿舍。在湖岸巷口,上世紀70年代曾建立城北市場;80年代改成“觀橋劇影院”,而市場遷至北河邊。舊城改造中,岐山巷周圍居民均拆除重建,按城市規劃,在“北大中街”東邊形成整齊美觀的住宅新區,高樓林立,店鋪臨街,面貌煥然一新,但其地名尚未重新設計。

(10)坑邊巷:

距兼濟橋北100米出折向東邊,是一條寬5米左右的石板路,過鞋革廠往東100多米後折而向南,直達北河邊原“瑞源碾米廠”(今為梅園東路),巷道屬英龍社區。舊城改造後,舊貌翻新,而地名未改,仍稱“坑邊巷”。在坑邊口原有翁氏古民居“參戎第”,規模宏大,建築豪華,占地面積達3000平方米,今已成為市級文物保護單位;其東邊建成新“北市場”。坑邊口西邊,原“橋下”、“三角埕”、“塔兜”地段 ,現已改成“北大中街”,原麟峰國小校園擴大,成為城內一所重點實驗國小,在校學生眾多,街道車輛擁擠,商家雲集,生意興隆,呈現出一派文化發達、經濟繁榮的嶄新景象。

(11)東黃巷:

亦稱“東里巷”,地屬英龍社區;出英惠巷即達北大中路。宋時尚為城外,明初興化府擴城後,劃入府城之東北角處“拱辰門”附近,今為“八二一中街”,東臨福廈公路,北靠東園中路,西為莆田軍分區,南鄰莆田鞋革廠。環繞省級文物保護單位“黃滔祠”及其四周黃氏古民居,巷道長達800餘米,住戶一姓“黃”,俗名“東黃”,歷史悠久,人才輩出:始祖黃滔為唐御史;八世孫黃公度為宋狀元;十八世孫黃仲昭,官江西提學僉事、明理學名臣,編著《八閩通志》等書,是全國歷史文化名人;十九世孫黃廷用,官工部右侍郎……東里黃氏家族,科甲鼎盛,人文薈萃。歷史上——唐代1人、宋朝56人、明代35人、清朝2人登進士第;現代:國際馳名的氟化學家、中國科學院、工程院雙院士黃維垣;福建省委組織部原副部長黃國璋……皆系東里黃姓之裔孫——傑出人物,不勝枚舉;東黃地名,古今不變。這裡是莆田城內唯一的一姓氏族聚居之地。

(12)御史巷:

在北大路“十八店”東側、軍分區赤柱巷對面,地屬英龍社區,南北走向,寬約3米,長五百餘米;石板路面,兩旁系民居和垞地圍牆,為上世紀四、五十年代城裡通往“教場坡”之東山土木工程職業學校及城北鄉村的主要通道。巷口為北大北路,東達“拱辰門”,西通市頭、後塘口、塔兜。南宋龍圖閣學士、著名文學家、愛國詞人劉克莊之府第,即在此巷之“後村”,今劃入“九五醫院”建設用地範圍。北大路改造中,東園路穿越東去,沿街住戶多已拆遷,御史巷及其附近的龍坡社、雙池、忠巷裡、十八店等均已消失,成為城北一處開闊、繁華的“時代廣場”,商店密集,車輛穿梭,人流如織,熱鬧非凡。

(13)東山巷:

雅稱“東岩巷”,是從莆田二十四景之第一景“東山曉旭”南麓下的“烏石尾”登山觀景的一條通道,途經“金剛寺”、“禹門亭”、東山祖祠、東山報恩寺到達山巔;土路兩側有圍牆環護果園,從山腳到山頂遍植蒼松翠柏,道旁矗立無數巨岩烏石,空中松濤颯颯,地上灌木叢生,到處花香鳥語,四時遊人如織。特別是夏秋清晨,城內居民紛紛登山,欣賞日出奇觀,流連忘返;常有師生攜帶食品舉行野炊,在山間石滹避暑聊天,嬉戲遊玩,樂趣無窮。二十世紀中期,松樹被砍煉鐵,巨石切塊開山,東岩風景區面目全非;本世紀初,政府斥資重建“東岩山公園”,恢復舊風貌,開闢新景點,東山巷又以嶄新的姿態迎接海內外遊人。

登山之路,尚有從九五醫院新大門西上的“倉林巷”、拱辰社區居委會南側的水泥村道、勝利北街兩端的公交路線,以及安福新區拾級登攀的階梯等等,四通八達,方便極了。

(14)後塘巷:

從英龍社區“市頭”後塘口往西北行約八百米到勝利北路,沿途房屋參差不齊,新舊不一,道路崎嶇不平,寬窄不同:這就是改造前的古巷——“後塘巷”的舊貌。此處,支路甚多:有宋、明兩朝五百年間共26人登進士第的方氏家族官邸——後塘“草舍里”,以及明代擴城後通往新城西門兜的巷道“畫屏巷”(俗稱“瓦牌巷”);有明代朝廷派來興化督建府城的高、呂二太監為自家構建的宅第及其通道——“高呂巷”;有清代嘉慶進士、水利專家陳池養的府第和通道——“濠浦巷”;還有“下井巷”、“龍井巷”、“下蕭巷”等。

舊城改造中,古老破舊的後塘巷被徹底改造了:嶄新的集購物、休閒、娛樂、健身、宜居、觀賞於一體的“時代廣場”屹立於區域中心,寬敞、平坦的東園路、北大街在廣場前交叉而過,各奔遠方。高樓林立,街市繁華,人煙密集,道路暢通:一派繁榮熱鬧的氣象——後塘巷成為城區又一處經濟文化中心,一改昔日舊貌,喜迎更好明天。

(15)梅峰巷:

梅峰寺天王殿前,原橫亘著一條石板巷道,左接古“北門街”至洞橋頭,右穿雷山巷到縣供銷社及公安局,南北長300多米,兩側為古民居,俗名“梅峰巷”。舊城改造後,民房全部拆遷,勝利中街擴寬,梅峰寺臨街構建山門,原巷改成廣闊石埕,築以圍牆圈護,作為殿前之休閒場所,兩頭各植榕樹一株,亭亭如蓋,乘涼者多,寺門內又增一大景觀。原梅峰巷被切斷,兩側建起高樓,作為臨街店面及安置房。古雷山巷與桃巷改造成梅園路,連線水關頭與雷山,成為市區內東西走向之交通幹道。過梅園路之梅峰巷路段,即今荔城區公安局前方小巷尚待繼續規劃改造。其南邊有馬巷、安然里(廣福路);東邊為梅峰國小校園;原莆田醫院之大部分院區遷往南郊村,建成“莆田學院附屬醫院”。梅峰巷之原形今已不復存在。

(16) 雷山巷

衙後頭至雷山頂的土路,長達千米,寬約丈余,自東向西逐漸升高,兩側多為果園,砌以圍牆,環境幽靜。宋代古城西門即建在雷山北麓之瑞龍庵附近,明初擴城時改建於“真武壇”西北角。解放後,雷山作為監獄,少有人行道過,是城西較為偏僻之所在。上世紀80年代,莆田華僑體育師範、福建省稅務學校、莆田學院相繼建成後,這裡成為學園路與梅園路之交通樞紐。雷山巷是梅園路中段的主體路基,地形複雜,工程量大,沿途開山鑿石,改彎取直,兩旁構建高樓店鋪,東接水關頭,西達荔城大道,成為城區東、西之主幹道,車輛如梭,熱鬧非凡,一改往時之冷清舊貌,昔日的雷山巷如今已難覓其真容。

(17) 馬巷

今荔城區委大樓對面至區法院門口的路段,古時俗稱“馬巷”。明初興化府擴城以後,在今勝利路中段建立莆陽驛鋪,供南來北往的文武官員住宿,該地段名曰“驛前”;駐館的達官貴人們乘坐的馬匹,都圈養在街對面的小巷兩旁一排排馬棚內,這裡就被稱為“馬巷”。今人覺得巷道不長,且不起眼,便誤把自法院門口文獻中路的整條巷道都叫做“馬巷”。其實,那條街巷從宋代就稱為“阮巷”,是邑人阮駿——宋紹聖元年(1094)進士、官河南少尹的府宅所在地,其子孫阮符、阮鵬、阮肱、阮砥、阮敷、阮次膺等,分別於宣和、紹興、紹熙、嘉定、寶佑年間各登進士第,實為書香門第、官宦世家。因此,百姓俗稱該巷道為“阮巷”。而“馬巷”是明初才產生的地名,其西邊巷口往北的分道叫“梅峰巷”,往南的叫“阮巷”,往西的古稱“丘馬頂”,後名“安然里”,可達“西岩廣福寺”,又叫“廣福路”。阮巷中段又有小巷名“花園巷”,今已拆建為“大唐”商業區。

(18) 府前巷

民國20年(1931),在清末興化府署(俗稱府里)創建莆田縣公共體育場,其南邊通道自“五城門”向西長100多米,稱“府前巷”,巷南側有“博物館”、電廠(後改為供電所)、糧站、孔子廟等;北邊通道自今“新街口”至“阮巷口”長約200米,稱為“府後巷”,有城廂供銷社、保健院及西岩旅社、水文站等。舊城改造中,府後巷擴寬延伸至鳳凰山麓,寬50米,長2公里,取名“文獻西路”,東接古樓前文獻中路,直達闊口新車站,為城內最寬闊、最繁華的東西交通主幹道,高樓林立,商店毗鄰,經濟繁榮,文化發達,是城區之中心。而體育場、舊車站、交通局等,則已全部拆遷,重建成現代化的宜居新城——文獻步行街,設施齊全,功能多樣,將成為莆田的標誌性建築。下磨溪自西而南向東環繞流過區域外圍,可視為新區之“護城河”。

九頭

(1)觀橋頭:在今長壽社區東北部之“御景花園”正前方,地處北大中街,為宋建古城東北“寧真門”之所在地,西接后街,南鄰“井頭”;原護城河——“兼濟河”今已隱入梅園路地下。因河上古有“兼濟橋”連通城內外,其橋址位於唐建之元妙觀“三清殿”(即“天慶觀”)之南側,故名“觀橋”;橋兩端及周邊地帶自古就是繁華市場,店鋪密集,生意興隆,人流往來不絕,街道擁擠不堪,是明代以前城北商業之頭站,俗稱“觀橋頭”。明初興化府擴城,廢“寧真門”,新建北城門名曰“拱辰門”,新舊城門之間以石板鋪成“北大路”,出辰門兜上城涵驛道往涵江;而“觀橋頭”風光依舊,商貿集市更加興旺。上世紀80年代間曾建有“觀橋市場”、“觀橋影劇院”,改革開放以後已拆遷;古護城河至雷山建成“梅園路”,東達水關頭;北大路從觀橋上通過,兩旁高樓林立,車輛來往如梭,成了荔城東、西,南、北的交通要衝,面貌煥然一新。

(2)“井頭”:觀橋頭至坊巷頭之間的街巷,古稱“井頭”,以其北端之方氏民居大厝門口與南端之劉家古厝埕外,各有一口“三門井”,為周邊人家及市集商客提供飲用水而得名。道路不寬,卻甚熱鬧,店鋪多經營文化用品、冥銀祭具、戲妝道具和家用小商品等等。解放後,井頭曾改名“文化巷”,今已擴寬,屬北大中街鳳山社區。左右側舊有湖岸巷、岐山巷、倉後巷、坊巷等街巷,民居密集;坊巷口對面原哲理中學鐘樓曾是中共莆田地下黨的發祥地。上世紀20~30年代,革命先驅陳國柱、陳天章等人在此建立中共支部,培養出眾多的革命志士,浴血奮戰,燃起了燎原的鬥爭烈火,是重要的愛國主義教育基地,今已開闢為莆田市老年人文化體育活動中心。

(3)水淈頭:今之鼓樓前頂務巷口到十字街口地段,古有一處不小的水窪地,俗稱“水淈頭”。因其地質灘軟,屢填屢陷,竟使文峰宮至鼓樓前的商業精華文獻大街之南邊店面無法連線起來。據說,1946年發生火災時,熊熊烈火從“文獻名邦”牌樓附近往西一直燃到頂務巷口,就被“水淈頭”隔斷,不再延續過去,也避免了禍及街對面的“古譙門”。災後重建時,有人認定水淈頭是個“蛇穴”,以致積水不乾,於是在其兩側的十字街頭建起一座朝西的觀音殿以鎮之,然後把文獻街的南邊連貫建成三層磚砌樓群,底層排列為整齊的店鋪,甚為美觀;水淈頭的地塊果然不再受到水浸,現在鼓樓前舊街改造中也不曾發生過地陷坍塌的事故,而“水淈頭”的地名,在民眾印象中便漸漸淡忘了。

(4)鰲石頭:亦叫“鰲橋頭”、“衙橋頭”,疑似方言同音代用;1958年此地建成五層百貨商店後,因地勢較高,百姓曾經俗稱其為“高樓”。相傳古時這裡鄰近梅峰寺,是塊高地,矗立著好多形似鰲魚的巨石,人稱“鰲石”;後來,新開公路經過此處,地名也就叫做“鰲石頭”。又因位於莆田舊縣署衙門的後面,所以一般人便稱這裡為“衙後”或“衙後頭”。現在,梅園路從此地北側經過,與勝利路交叉,成為城中的一條東、西主幹道,連線福廈路與荔城路。交通的發達,更加促進了經濟的繁榮,拉動了文化的發展。這裡周邊集聚了荔城區政府和銀行、郵局、電信、超市、證券、書店、學校、醫院、寺廟等,成為人們日常光顧的購物中心,遊覽聖地和休憩健身場所。習慣上仍舊稱為“鰲石頭”。

(5)社衙頭:即“長壽社”,為古之長壽、衙後、后街三鋪社公的廟宇,原名“靈應廟”,俗稱“社衙頭”,創建於五代唐長興元年(公元930年),比興化古城早五十餘年。二十世紀50~90年代曾作糧店營業之用,今已恢復為宗教活動場所。因此處城中之商業古街交匯中心,為荔城南、北交通要衝,又供奉尊主明王、媽祖,故此行人眾多,香客不少,且常有十音八樂,莆仙戲演出及弄獅、舞龍、戲九鯉等富有地方特色的文娛活動,更成為遠近城鄉百姓嚮往之所在。社門朝西,正對衙後,左接大度,右通廟前、后街,均保持古街風貌,古色古香;街道雖不寬敞,但商店鱗次櫛比,行業齊全,應有盡有。以往這裡曾是青果、蔬菜、魚鮮的墟集,如今成了服裝、飾品、古玩的市場,為城內保護比較完整的文物古街,是海外僑胞返鄉尋親首選的家園坐標和市區參照物。近年城市美化,街道路面均鋪以光滑的大理石,平坦齊整,面貌一新,頗受民眾交口稱讚。

(6)洞橋頭:在“鰲石頭”北面不遠的勝利中路、健身樂園入口處,古時南接“北門街”,北對道教“真武壇”,今屬梅峰社區;乃宋建古城北面護城河上游之排水洞,為圓形石構拱橋,溝通古城內外,俗稱“洞橋頭”,今已連同“兼濟河”一起隱入地下,建成了東、西方向通往莆田學院、哲理中學、職業學校的“學生街”,南、北方向連通梅園路、東園路的交通大道。兩旁高樓林立,商店鱗次櫛比,車輛絡繹不絕,行人摩肩接踵,街市熱鬧非凡;樂園內,健身設備齊全,更是吸引眾多的兒童、老人、青年,晨練、娛樂、聊天,各有所樂,頗為愜意。一般人對於古“洞橋”早已沒有印象,但“洞橋頭”地名卻依然保留下來,只是路牌被錯改為“東橋頭”,似為方言同音之訛誤,應當給以正名,保持歷史原意。

(7)河頭:明成化三年(1467),興化知府岳正率眾疏浚“兼濟河”,構築上、中、下三處石堰,匯集古護城河上游之水,注入木蘭溪豐美河。上堰在“洞橋頭”以東10丈處;接下去是葫蘆狀的水面,泓深而廣闊,西窄而東寬,橫長15丈余,面積達數十畝,碧波似鏡,風光秀美,一如杭州西湖,雅稱“小西湖”;上世紀八、九十年代,湖面上曾構建“西湖電影院”一座,今已荒廢。自城隍廟至後塘,有石板架設於中堰之上為橋,湖水緩緩溢過水堰底石,平瀉而成一幕水簾般的小型瀑布,落入堰下河中,流聲汩汩,別具一格。小橋下,石板上,細流較慢,澄碧清淨,浣紗之女相繼不斷,搗衣之聲不絕於耳;衣槌起落,水珠飛濺,形成一道小西湖特有的風景線;行人從橋上路過,欣賞美景,稱之為“河頭”。下堰築在莆田四中及“三清殿”前方河床之上,距觀橋約百米之遙,而後向“水關頭”東流而去。舊城改造中,兼濟河被鋪上水泥路面,改作“梅園路”,成為城中的一條主要幹道,“河頭”將不再呈現昔日的風采。

(8)水關頭:在宋代古城北邊護城河——“兼濟河”之東端、舊城牆出口處,今為八二一中街與梅園路交叉地段,正對豐美住宅小區。原南、北河邊水面較寬,可停泊多艘船隻,並自由進出於石構橋洞之間;古時是防範敵寇從水路侵入軍城的關卡,近代則成為城鄉物資交易、運輸的重要口岸,故稱“水關頭”。上世紀中葉,木蘭溪城涵航線開通,在水關外側河岸建立碼頭,稱為“汽船站”,汽船載客往返於北洋平原河道的城關與涵江之間,水上交通十分便利;到90年代公路客運發展,汽船淘汰,水關頭便成了客車之停靠站,南下、北上,連通廈門、福州,公共運輸繁忙,車輛往來如梭。梅園路建成後,水關隱入地下,河水仍從橋洞中流出;水關頭成為城區中部陸上交通的出入口,街道兩旁高樓林立,店鋪毗連,市場生意日益繁榮;其地名仍稱為“水關頭”,從古到今保持不變。

(9)市頭:在北大北路之“塔兜”到後塘口地區。明初興化府擴城,新立北門“拱辰門”以後,觀橋頭的集市有一部分北移到此處。凡自北門、西門入城的農產品、青果、蔬菜、燃料等等物資,均就近集中這裡交易,稱為“市頭”,並向東延伸到辰門兜而形成“北大路”。新觀前周邊商店匯聚,行業繁多,俗稱“十八店”,今屬英龍社區。附近有赤柱巷、御史巷、後塘巷、東里巷,林、方、鄭、黃等姓望族聚居的街巷,名人輩出,文化發達,留下諸多文物古蹟,可惜在“文革”中毀滅殆盡,大塊地皮如今皆被收購作為“開發區”,建起高樓大廈和娛樂廣場,成了城北商業的新鬧市區;東園路從中穿過,直達黃石高速公路,車水馬龍,交通便捷。正榮·時代廣場和麟峰國小即在這裡,經濟發達,文化繁榮,堪稱荔城名副其實的新“市頭”。