科技名詞定義

中微子天文學

中微子天文學中文名稱:中微子天文學英文名稱:neutrinoastronomy。

其他名稱:中微子天體物理學(neutrinoastrophysics)。

定義:研究天體發射中微子的過程與中微子在宇宙空間的性質的學科。

所屬學科:天文學(一級學科);天體物理(二級學科)

天體物理學的一個分支,主要研究恆星上可能發生的中微子過程以及這些過程對恆星的結構和演化的作用。中微子是一種不帶電﹑靜止質量為零的基本粒子。早在研究原子核的β衰變時就從理論上預見到中微子的存在,但直到1956年才在實驗中觀察到。中微子和一般物質的相互作用非常微弱,除某些特殊情況外,在恆星內部產生的中微子能夠不受阻礙地跑出恆星表面,因此,對恆星發射的中微子進行探測,可以獲得有關恆星內部的信息。

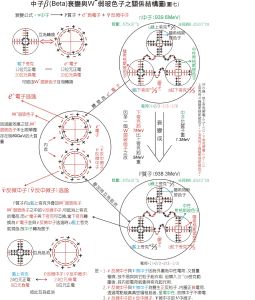

β衰變時見到中微子的-模型圖

β衰變時見到中微子的-模型圖 科學研究

中微子天文學neutrinoastronomy,研究恆星上可能發生的中微子過程,以及這些過程對恆星的結構和演化的影響的天體物理學分支。恆星內部溫度很高,進行著各種各樣的核反應。恆星內部的核反應過程不僅提供了能量,而且影響恆星的結構和演化。中微子是一種不帶電的靜止質量為零的基本粒子。恆星內部進行的許多核反應過程都有中微子參與。特別在恆星演化的晚期,中微子的作用尤其重要。在某些情況下,中微子可能起了關鍵作用。中微子天文學同恆星演化學緊密相連。中微子同一般物質的相互作用非常微弱,因此,具有很大的穿透本領,探測恆星發出的中微子非常困難。對太陽發出的中微子的探測已有不少結果。但探測結果同理論預言的數值不符。原因不明。恆星離地球十分遙遠,尚難以探測它們發出的中微子。1987年,麥哲倫雲里爆發了一顆超新星,它發出的強大的中微子流已被探測到。

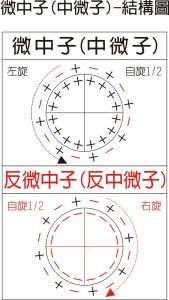

中微子-內部結構模型圖

中微子-內部結構模型圖 演化過程

中文詞條:中微子天文學 外文詞條:neutrinoastronomy 作者:曲欽岳

太陽每秒放出的總輻射能為3.86×10爾格。其中絕大部分的能量由質子-質子反應產生﹐很小一部分由碳氮循環產生。這些反應中有許多分支反應過程是產生中微子的﹐中微子在地球表面處的通量是很大的。中微子具有很大的穿透本領﹐一般很難測量。美國布魯克黑文實驗室的戴維斯等人在深礦井中進行了太陽中微子的實驗。實驗中用大體積的四氯化二碳作靶﹐利用Cl俘獲中微子的反應﹕+Cl→e+Ar﹐來探測太陽中微子。從1955年以來﹐他們所得的結果是﹕

表

在恆星演化的早期和中期﹐中微子的作用很小。到恆星演化的晚期﹐中微子的作用就變得重要了。這時﹐產生中微子的過程主要有以下幾種﹕

第一種是尤卡過程。其反應為﹕

(Z﹐A)→(Z+1﹐A)+e+﹐

e+(Z+1﹐A)→(Z﹐A)+。

尤卡過程的總效果﹐是將電子的動能不斷地轉化為中微子對而放出。式中Z為原子序數(質子數)﹐A為質量數(核子數)﹐e為電子﹐為電子中微子﹐為反電子中微子。

第二種是中微子軔致輻射。隆捷科沃於1959年首先進行研究。電子與原子核(Z﹐A)碰撞﹐可以發射中微子對﹐其反應為﹕

e+(Z+1﹐A)→e+(Z﹐A)++。

第三種是光生中微子過程。丘宏義和斯塔貝爾曾在1961年首先進行研究。γ光子與電子碰撞﹐可以發射中微子對﹐其反應為﹕

γ+e→e++。

第四種是電子對湮沒中微子過程。丘宏義和莫里森於1960年首先進行研究。正﹑負電子對湮沒為中微子對﹐其反應為﹕

e+e→+。

式中e為正電子。

第五種是電漿激元衰變中微子過程。J.B.亞當斯等人於1963年進行研究。電漿激元可以按如下的反應衰變為中微子對﹕

→+。

第二﹑三﹑四﹑五種過程是根據1958年范曼和格爾曼提出的普適弱相互作用導出的。弱電統一理論提出後﹐又出現了許多新的中微子過程﹐例如上述第三﹑四﹑五種過程右方的+都可推廣為+﹐+等。

在恆星演化的晚期﹐中微子的作用有﹕發射中微子﹐帶走了大量的能量﹐加快了恆星演化的進程和縮短了恆星演化的時標﹔對超新星爆發和中子星形成可能起關鍵作用。例如﹐有一種看法認為﹕在一個高度演化的恆星內部﹐通過逐級熱核反應﹐一直進行到合成鐵。進一步的引力坍縮﹐將使恆星核心部分產生強烈的中子化﹐而放射出大量中微子。由於中性流弱作用的相干性﹐鐵原子核對中微子有較大的散射截面。因此﹐強大的中微子束會對富含鐵原子核的外殼產生足夠大的壓力﹐將外殼吹散而形成猛烈的超新星爆發。被吹散的外殼形成星雲狀的超新星遺蹟﹐中子化的核心留下來形成中子星。

恆星離我們十分遙遠﹐以目前的探測技術還無法接收到它們發射的中微子流。只在超新星爆發使中微子發射劇增時﹐才有可能探測到。除了恆星以外﹐在類星體﹑激擾星系以及宇宙學研究對象中﹐也存在許多有關中微子過程的問題。

中微子天文望遠鏡

由於探測技術的提高,人們可以觀測到來自天體的中微子,導致了一種新的天文觀測手段的產生。美國正在南極洲冰層中建造一個立方公里大的中微子天文望遠鏡——冰立方。法國、義大利、俄羅斯也分別在地中海和貝加爾湖中建造中微子天文望遠鏡。KamLAND觀測到了來自地心的中微子,可以用來研究地球構造。

中國超高能中微子望遠鏡樣機獲首批宇宙線事例

目前,歐盟正打造它的太空“鸚鵡螺號”——KM3中微子天文望遠鏡,它將安裝在地中海一立方公里的海水中。

儒勒·凡爾納的科幻小說《海底兩萬里》講述了尼莫(拉丁語為“無此人”的意思)船長和他的“鸚鵡螺號”潛水艇的歷險故事;中微子則是我們所能知的最接近“無物質”的最小粒子,它也是一種黑暗的物質。小說中的“鸚鵡螺號”被用來探索海底世界,中微子也可以被用來觀測太空中那些遙不可及的天體。目前,歐盟正打造它的太空“鸚鵡螺號”——KM3中微子天文望遠鏡,它將安裝在地中海一立方公里的海水中。

歐洲KM3計畫的負責人之一,英國謝菲爾德大學的李·湯普森博士說:“利用中微子觀察宇宙是一種全新的技術。中微子不會被其他物質吸收,也不會被其他東西反射。中微子可以穿過我們的身體,也可以穿過地球,但它們本身絲毫不受到影響。中微子不帶電荷,它們的運動路線也不會因其他電磁場而彎曲。所以,一旦發現中微子,並判斷出它的運動方向,我們就可以發現它在宇宙中的來源。”

由於完全不受其他物質的影響,中微子可以提供關於宇宙的最可靠信息。但要捕捉它,你必須有一個巨大的探測器。為了讓KM3正常工作,大量的感測器要被放置在地中海海底的一個巨大水體之內,這樣它們才能捕捉任何偶然經過的中微子軌跡。

在小說中,“鸚鵡螺號”在航行中需要防禦大型甲殼動物的攻擊。在海底工作的KM3也有自己的麻煩。它需要被安放在一個沒有過多海底生物的地方,因為這些在黑暗中大量繁殖的海底生物會自己發光,從而干擾感應器對中微子光的捕捉。

與此同時,研究人員還在北京實現了第二台望遠鏡的全遙控試運行,成功實現了與中意合作ARGO全覆蓋地面探測器的聯合觀測。截至5月23日凌晨,這台望遠鏡已觀測到50多個宇宙線事例。

中國科學院高能物理研究所研究人員表示,超高能中微子望遠鏡研製的成功,標誌著中國具備了實施超高能中微子探測這一探索性研究的技術和人員條件,為超高能中微子探測研究的正式立項奠定了堅實的基礎。

參考書目

J.N.BahcallandR.L.Sears﹐Solarneutrinos﹐Ann.Rev.ofAstronomyandAstrophysics﹐Vol.10﹐p.25﹐1972.H.Y.Chiu﹐StellarPhysics﹐Vol.1﹐Blaisdell﹐Walthem﹐1968.