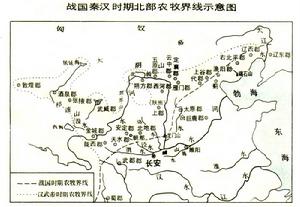

中國歷史時期北部農牧界線的變遷

正文

在中國,距今一萬年的新石器時代開始,中華民族的大部分就進入了以種植業和畜牧業為主的社會。不同族別根據自身所處地區的不同自然條件和傳統的影響,各有不同的側重。後隨社會經濟的發展,逐漸形成了中國長期封建社會中農牧關係的一個特點,就是從事種植業的民族和從事畜牧業的民族在地域上分離,農耕區和畜牧區之間分工明顯。這種地理上的界線,在歷史時期由於民族活動和地理環境的變化,有過較大的變遷。這種變遷又為中國地理形勢(東、南臨海,西部為青藏高原)所決定,主要發生在北部地區。歷史上中國北部農牧界線的變遷,大體上應從戰國時代說起。戰國以前,從春秋上溯至三代,在黃河流域的各諸侯國之間,雜居著許多被稱為戎、狄、蠻、夷的民族,有的從事狩獵,有的從事畜牧,與中原“諸夏”各國經營的農業區錯雜而處。同時列國之間還存在不少甌脫地帶(即緩衝地帶),既非農田,也不是牧地。因而很難說當時已存在著一條農耕區和畜牧區之間的分界線。

戰國時期 戰國時期開始,鐵制農具的普遍推廣,使種植業發生了巨大的變化。恩格斯說:“鐵促使更大面積的農田耕作,開墾廣闊的森林地區”(《家庭、私有制及國家的起源》)。當時各國競相大力發展農耕生產,擴大耕地面積。秦孝公時商鞅“壞井田,開阡陌”,“辟草萊”,獎勵墾荒,農作耕地成片擴展,就是典型的事例。而原先雜居在中原地區戎、狄、蠻、夷也多被華夏族同化,進入農耕社會。黃河流域以農耕業為主要生產形式已基本確立,而北方草原地區民族仍然繼續從事傳統的畜牧業,於是出現了一條農耕區和畜牧區之間的分界線。

《史記·貨殖列傳》關於經濟區劃的敘述,大致反映戰國至漢初的情況。它將全國分成山東、山西、江南、龍門碣石以北4個經濟區。山東即關東,泛指崤山、函谷關以東的黃河中下游地區,戰國以來已成為農耕區了。山西本泛指崤山、函谷關以西,關中盆地和涇、渭、北洛河上游,西至黃河均在其內。但關中盆地自周秦以來的經營,已是“沃野千里”,“好稼穡,殖五穀”的農耕區。只是其北面的涇、渭、北洛河上游及其迤西一帶,即西漢時代的天水、隴西、北地、上郡地區,春秋以來為戎狄所居,至漢初仍是一片以“畜牧為天下饒”著稱的畜牧區。戰國秦昭王所築長城一線,當即當時農牧分界線。江南地區地廣人稀,飯稻羹魚火耕水耨,是比較落後的種植兼漁獵經濟區。龍門、碣石以北是“多馬、牛、羊、旃裘、筋角”的畜牧區。龍門即今禹門口所在龍門山。其北為黃河山陝峽谷,河西為陝北高原,河東為晉北高原。“晉北有林胡、樓煩之戎”。戰國時趙武靈王雖破林胡、樓煩,築長城,與匈奴為界,而林胡、樓煩故地仍以畜牧為主。碣石指河北昌黎碣石山,為燕國之地。燕昭王時,擊破東胡,築長城,自造陽(今河北獨石口附近)至襄平(今遼寧遼陽市),以拒東胡。今天在燕秦長城遺址沿線的古城堡中出土了一批與中原形制相同的鐵制農具。可見當時東北農牧分界線大致即燕北長城一線。黃河上游青海湖以東的河湟地區,戰國以來即為以射獵為業的羌人所居;河西走廊在西漢武帝以前是匈奴渾邪王、休屠王的牧地,都不是農耕區。

中國歷史時期北部農牧界線的變遷

中國歷史時期北部農牧界線的變遷秦漢時期 上述農牧界線,由於中原王朝勢力的擴展和漢民族大量遷入邊區到秦漢開始發生變化。秦始皇三十三年(公元前214!瀋蒙恬逐匈奴,取今河套包括鄂爾多斯高原的“河南地”,在這塊自春秋戰國以來一直是遊牧民族活動的“草木茂盛,多禽獸”的森林草原地帶,設定了44縣,並修築長城。三十六年又遷三萬家於北河(今河套烏加河)榆中地區。這二次大規模移民戍邊的結果,將農耕區的北界推進至陰山以南一帶。不久,始皇死,蒙恬被殺,接著爆發了農民大起義。戍邊者乘機逃回,匈奴渡河而南,與中原王朝以戰國以來的故塞為界。

漢代初年,與匈奴以朝那(今寧夏固原東南)、膚施(今陝西榆林南)為界,大致即戰國時代的農牧界線。到了漢武帝時代,北伐匈奴,復取河南地後,從內地遷去近百萬的漢族人民安置在北部沿邊諸地,設定了大批郡縣(見中國歷代疆域變遷)。據《漢書·地理志》記載,西漢末年山陝峽谷、涇渭北洛河上游、晉北高原以至河套地區,人口竟達310餘萬。如果不是開闢出相當數目的耕地,是無法維持其生存的(20世紀60年代在今套西烏蘭布和沙區內就發現過漢代墾區的遺址)。在河西走廊消滅了匈奴休屠王、 渾邪王以後,設定了4郡35縣,從今豫、魯、冀、陝等地遷去大批人口,興修水利,開闢農田。西面拓疆至羌中,令漢人進入河湟地區,開墾屯田。總之,自漢武帝以後,北部農牧界線大大地向北推進,除了中間有一塊伊克昭盟部分草原外,西面已達烏蘭布和沙漠和賀蘭山、河西走廊和湟水流域,北面已抵陰山山脈,東面仍沿著長城一線。

東漢初年因匈奴南侵,一度放棄了從河套至晉北的沿邊諸郡。 公元50年南匈奴降附, 散居在西河、北地、朔方、五原、雲中、定襄、雁門、代郡一帶。其中還雜有羌、胡、烏桓等族。西部羌人自東漢初年以來不斷叛亂,並向內地進犯。金城、隴西、安定、北地、上郡等地的漢人都從陝北、隴西一帶遷至渭水流域。大批以匈奴、羌族為主包括烏桓、鮮卑等雜胡入居涇、渭、北洛河和山陝峽谷流域的沿邊8郡,其結果必然突破了秦漢時代形成的農牧界線。據譚其驤教授估計,入居緣邊諸郡的少數民族總數約在百萬左右,而從事農業生產的漢族人口卻大量下降。新的農牧界線內縮的情況雖不甚明了,但沿邊 8郡大部分土地成為半農半牧或農牧交錯區該是無疑的。

東漢末年黃巾起義,對邊區的統治已無法維持,終於放棄了朔方、五原、雲中、 定襄、西河、上郡、北地7郡的全部和安定郡的一部分。同時也放棄了桑乾河上游代郡、雁門2郡各一部分,“百姓南奔”,“塞下皆空”。這些地區幾乎全為羌胡所居。三國時南匈奴5部3萬餘落,散居在汾水流域。西晉太康年間又有匈奴10餘萬人居雍州。當時關中地區人口約百餘萬,而“戎狄居半”。大量北方民族的入居中原,階級矛盾和民族矛盾隨之加劇,最後導致長達一百多年的十六國混戰時期,農業人口大批死亡和流徙,耕地荒蕪,為畜牧業發展創造了條件。當時北方各遊牧部族入居黃河流域後,其中一部分已逐漸漢化,從事農耕,上黨羯人石勒即為人耕奴。如匈奴後裔稽胡分布在“自離石(今山西離石)以西,安定(今甘肅鎮原東南)以東,方七八百里,居山谷間,種落繁熾,亦知種田《周書·異域傳上》”。但大多數匈奴、鮮卑、氐、羌還保持著原來的部落組織,在其聚居地區,當仍從事畜牧業。即使由漢人建立的前涼政權所居河西走廊地區,也由於境內散居著大量鮮卑、氐、羌等族,畜牧業仍占相當重要地位。晉末洛陽匱乏,前涼以“馬五百匹,布三萬匹”為獻。前趙兵鋒逼臨境下,前涼遣使稱藩,獻馬1500匹,牛3000頭,羊10萬口。《西河舊事》說:“河西牛羊肥,酪過精好。”其他各民族政權之間的戰爭,多以俘獲牛羊為數。可見當時黃河流域北部地區,畜牧業已占有相當的比重,農耕地和牧地錯居雜處,很難劃出一條農牧界線了。

北魏至隋唐時期 北魏時期再度將農耕區北界推進至河套地區。拓跋氏自遷居盛樂(今內蒙古和林格爾西北)以後,就在五原(今包頭市西北)和稒陽(今固陽)塞外進行屯田。4世紀末遷都平城,又在今山西大同市周圍“勸課農耕”,“為畿內之田”。在銀川平原上引黃灌溉,興辦農業,大獲其利,並有餘糧支援河套以北的沃野等鎮。以後西魏、北周在河套、陝北地區不斷增置郡縣。隋代也設定了豐、勝等州,都反映了農耕區域的擴展。但這時期農牧轉化的特點與西漢時期不同:①不是將少數民族趕走,遷入大批漢人,而主要是原住此地少數民族的逐漸漢化。當然也還有少數漢人遷入。這種轉化是極其緩慢的,在地域上也是逐漸擴展的。②鄂爾多斯草原經秦漢時代的過度開墾後,造成了森林植被的嚴重破壞,在當地特殊條件下,已出現了沙漠化的跡象,業經破壞了的生態環境再已無法恢復。 如5世紀時,高原的西部“道多深沙”,南部出現了不少“沙丘”、“沙陵”和“沙溪”。 在這些地區已無法再恢復農耕。例如北魏平定了赫連夏,並占有了秦隴以後,“以河西水草善,乃以為牧地”。隋朝在河套地區進行屯田,而在其南的今鄜縣、合川、涇川以南一帶,卻是“勤於稼穡,多畜牧”的農牧兼營區。由此可見,自北魏以來,在新恢復的河套農耕區以南與傳統農耕區關中平原之間,存在著一片半農牧或農牧交錯的過渡地帶。

唐代在安史之亂以前在隴右、陝北地區設了許多牧監,發展國營畜牧業。麟德時(664~665)有馬70.6萬匹,開元時(713~741)有馬44萬匹。以原州(今甘肅固原)為中心包括秦、渭、會、蘭4州之地監牧地範圍至廣,東西約300公里,南北約200公里。在晉北嵐州(今山西嵐縣北)置內外廄都使,管轄樓煩等3監,其中樓煩監最為著名。唐時鄂爾多斯地區先後為突厥,党項所居。以內附突厥部落所置的六胡州(後改置宥州,治今鄂托克旗南城川古城)地,以產馬著稱。在党項族所居的夏州(治今內蒙古烏審旗白城子)境內,人煙稀少,“所業無農桑,事畜馬牛羊橐駝”。這時鄂爾多斯地區北部今庫布其沙漠區內已經出現“庫結沙”、“普納沙”等沙地(《新唐書·地理志》、《賈耽四夷道里記》)。其南部今毛烏素沙地的夏、宥一帶,更有“廣長几千里”的流沙(全唐文737沈亞之《平夏》),夏州城外積沙,“高及城堞”(《新唐書·五行志二》)。上述已經沙漠化了的自然環境當然不可能再發展種植業,況且原來留居的就是遊牧民族,必然繼續進行傳統的畜牧業。而與夏、宥2州相鄰的勝州(治今內蒙古準格爾旗十二連城)、麟州(治今陝西神木縣北)一帶,“地甚良沃”(《元和志》)、“人至殷繁”(《會昌一品集》卷14),已闢為農耕區,此兩州正當今窟野河一線。夏、 宥2州南界包有今橫山、白于山地區,則當時的農牧分界線大致在今窟野河和橫山、白于山以南一線。至於陰山以南黃河北岸,自唐中宗景龍時(707~709)張仁願築三受降城後,也進行過屯田,首尾數百里,開田數千頃。不過與中原農耕區未能連成一片。

遼金以後 自7世紀末移居夏州一帶的党項族,至10世紀才建立西夏政權,11世紀拓地東有鄂爾多斯高原,西有河西走廊,北抵大漠,南以橫山與北宋接界。党項族原是從事畜牧業的,以其統治境內自然環境而言,畜牧業仍占很大比重。但其境內漢人則多從事農耕,在銀川平原利用漢唐舊渠、在河西走廊甘、涼等州利用祁連山雪水進行灌溉,開闢農田,具有一定的規模。契丹和女真受漢族文化影響較深,占有北中國後,在漢唐以來傳統的塞外地區開始發展粗放農業,比較有代表性的是內蒙古東部的西遼河流域。10世紀開始,契丹就將戰爭俘掠來的漢人和滅渤海國迫遷來的渤海人,安置在西拉木倫河和老哈河流域進行農耕,使這塊草原地帶初次有了種植業,以後又向北推向克魯倫河和呼倫貝爾草原,形成了傳統農耕區外的半農半牧區。金代繼承了這種局面,並將種植業發展到洮兒河、第二松花江和拉林河流域,大興安嶺則成為蒙古高原和松遼平原之間天然的農牧分界線。

元代蒙古族入居中原,將所占北方不少農田返耕還牧。不過也有新辟的農耕地,如將屯田推進至今蒙古人民共和國鄂爾渾河一帶。但與牧區交錯,分布零星。明初開疆拓土,在大同、東勝(今內蒙古托克托)、開平(今內蒙古正藍旗東閃電河北岸)等開置屯田,設立衛所。永樂、宣德以後,韃靼、瓦剌、兀良哈逐漸占領了今長城以外地區,明朝衛所或廢或撤,隨即修築了邊牆。邊牆以外,河套以南的鄂爾多斯地區的庫布其沙漠和毛烏素沙地均已十分發育,無法進行農耕。明代沿邊各衛所官員招引邊民於邊牆外開墾營利,農耕線逐北推至界外,但遠者不過七八十里,近者二三十里,所以邊牆實際上是當時的農牧分界線。

清代統一長城內外,初年規定邊牆外25公里為禁留地,是漢、蒙古兩族的分界線。康熙年間準許蒙古王公和內地漢民合伙種地,蒙古境內開始發展種植業。後來去口外墾地的漢民日眾,引起清政府憂慮,遂每年由戶部發放準墾憑證,以便控制漢民進入蒙古草原。雍正年間募民於邊外墾種,規定春往冬歸,不許移家占籍,但所耕範圍有限,不出邊外25公里地。乾隆以後內地貧民出邊牆墾種者日眾,難以控制。此外,山東貧民往往出山海關或渡海至遼東,然後奔向松花江、嫩江流域。河北人從長城要隘奔向口外東蒙古地區,山西人出殺虎口走河套歸化(今呼和浩特)一帶,隴右農民往往去銀川平原。總之,清中葉以來,由於漢人的進入,農耕區向四周擴展。但畢竟還是插花地,尚未改變整個草原地區的景觀。順治年間在東北地區所修築的柳條邊(老邊)和康熙年間所修築的新邊,除了保護長白山區“龍興之地”外,老邊的西段和新邊還是盛京、寧古塔和蒙古的分界線,實際上也是東北地區的農牧分界線。此線以西為蒙古遊牧區,受蒙古王公管轄;此線以東是受盛京、寧古塔將軍管理的農業區。

清末光緒年間開始, 進入後套地區的晉、 冀、察、綏及陝北饑民日增。清政府也在河套一帶推行“開放蒙荒”、“移民實邊”的政策,興辦墾務。光緒二十八年(1902)設督辦蒙旗墾務大臣,在綏遠設墾務總局,在包頭設分局,對伊盟地區進行大規模開墾,後套一帶的可耕地也全被開墾。總的說來,清代北部的農牧界線可以說有兩條:一條是陝西省北界和晉、冀長城至遼西努魯兒虎山一線,此線以南為農耕區;一條是由陰山山脈,東至烏蘭察布盟的烏拉山迄大興安嶺南端,此線以南有部分是半農半牧區。內蒙古東4盟中昭烏達、哲里木2盟和1950年分劃給熱河、遼寧、 內蒙古3省前的卓索圖盟都有不少耕地,但大多比較分散,仍屬農牧交錯地區。